平凡鑄就偉大,英雄來自人民。在時代的洪流中,我們書寫英雄善舉,也弘揚凡人微光。他們歷經磨難,初心不改,自立自強,永攀高峰,用一個個堅實的腳印,把夢想化作現實,他們是模范更是我們的榜樣。

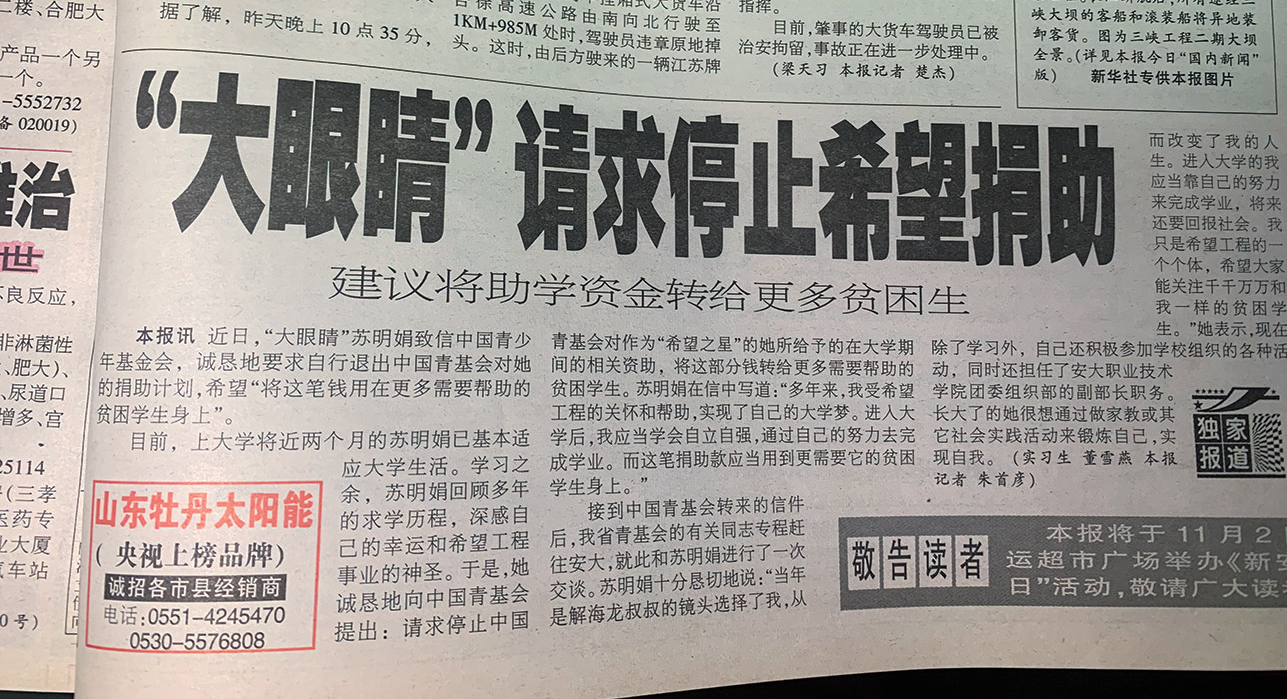

“大眼睛”請求停止希望捐助

(作品獲2002 年中國晚報新聞獎特等獎)

2002 年已進入大學讀書的“大眼睛”蘇明娟致信中國青少年基金會,誠懇地要求自行退出中國青基會對她的捐助計劃,希望“將這筆錢用在更多需要幫助的貧困學生身上”。

“大眼睛”蘇明娟是我國“希望工程”的形象代言人,也是一個人們非常熟悉的新聞人物。她曾以渴求上學的感人形象,感召社會各界富有愛心的人們參與希望工程,為宣傳希望工程和促進全國希望工程的深入實施作出了貢獻。

當年,蘇明娟致信中國青少年基金會,要求自行退出對她的捐助計劃。被一張照片改變人生的她也袒露心聲,進入大學的她應當靠自己的努力來完成學業,將來還要回報社會。“我只是希望工程的一個個體,希望大家能關注千千萬萬和我一樣的貧困學生。”蘇明娟說。

記者第一時間進行采訪,展現出一位普通農村女孩自強自立的精神。此后,蘇明娟也通過自己的努力,將愛心的接力棒不斷傳遞。

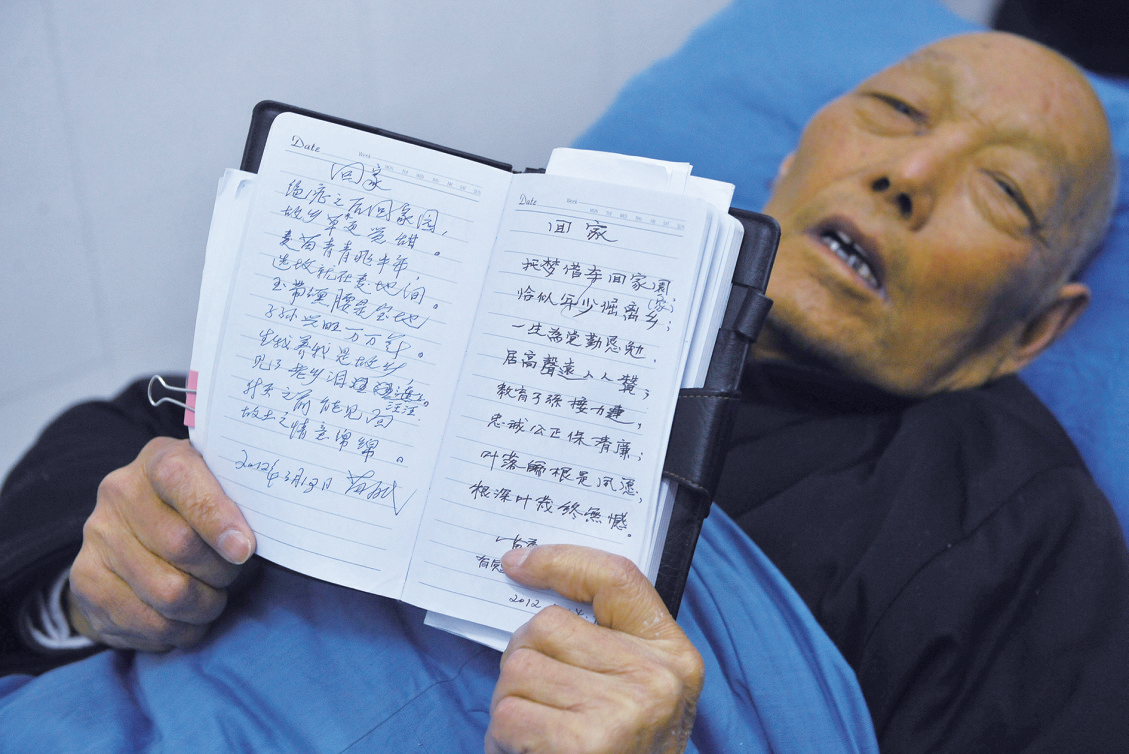

欲捐器官作最后一筆黨費

(作品獲2012 年安徽新聞獎一等獎)

將遺體器官作為最后一筆“特殊黨費”,苗為民老人一生的奉獻詮釋了一名共產黨員的高尚情操。太和縣老黨員苗為民臨終前還想作貢獻,并留遺囑將農村老宅捐作圖書閱覽室。

作品展現了苗為民老人最后的心愿、遺體捐獻念頭的萌生及其無私奉獻的一生。從放棄中國人民大學任教的機會回鄉從教,到執法為民的實踐,再到退休后用法律援助困難百姓,最后捐出自己器官,苗為民兌現了自己把一切都奉獻給國家和人民的諾言。苗為民逝世后,中共安徽省委追授他“安徽省優秀共產黨員”榮譽稱號。

他的事跡也展現出一名共產黨員堅定理想信念、對黨無限忠誠的崇高境界;牢記宗旨、一心為民的公仆情懷;清正廉明、無私奉獻的高尚情操。

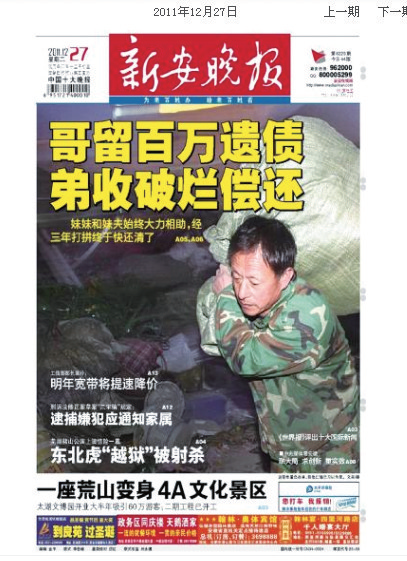

兩人為亡兄,扛下百萬債

(作品獲2011 年安徽新聞獎一等獎)

大哥去世留下百萬債務要不要還,一道難題擺在了霍邱縣周集鎮兩兄妹張仁強和張仁秀的面前。“人死債不爛,錢一定要還。”就這樣,用三年時間,張仁強和大妹張仁秀靠收破爛和養豬,替去世的哥哥還了110萬。

兩位普通農民用自己的樸實之舉,向人們詮釋了“信”“義”和手足情誼。當被記者問到,“付出這么多,值嗎?”張仁強的回答,“沒有什么值不值,做人全靠的是良心。”這些樸素的表達,卻有著穿透人心的力量。

這段信義故事的情節并不曲折,甚至在當事人自己看來也是理所應當,但傳遞出的正能量卻讓無數人溫暖。他們普通而平凡,但是他們的善舉,矗起的是一座豐碑。張仁強、張仁秀也因此入選“中國好人榜”。

昔日“魔芋大王”倒在“栝樓扶貧”路上

(作品獲2019 年安徽新聞獎一等獎)

何家慶是安徽著名的農業學家和“扶貧英雄”,新安晚報從上世紀90 年代起,就一直關注何家慶的扶貧經歷。何家慶很有名,但因其低調、樸素的處事風格,很多人并不了解他近年來的工作、經歷和愿望。

2019 年10 月17 日,在何家慶去世前兩天,新安晚報記者對何家慶做了最后一次獨家專訪,何家慶面對媒體講述了生命的最后幾年里,是如何為發展栝樓產業、幫助農民增收而努力四處奔波、潛心調研的。

10 月19 日,何家慶帶著未竟的心愿溘然長逝,這篇獨家報道也成為對這位老教授最后的紀念。讓全社會更多地了解了這位老教授的故事,產生了強大的正能量效應,生動地講述了何家慶“栝樓扶貧”的故事,成為安徽知識分子和“安徽好人”又一生動詮釋。

請輸入驗證碼