李公麟(1049-1106),北宋舒州(今安徽桐城;一說舒城)人,熙寧三年(1070)進士,宮廷畫家,被后世董其昌稱為“宋畫第一”。蘇東坡(1037-1101)是北宋文壇天花板級別的人物。本版曾報道過李公麟為蘇東坡六次畫像的故事。李、蘇二人曾同朝為官,彼此都是翰苑名人,情趣相投,其往來酬和,堪稱佳話。

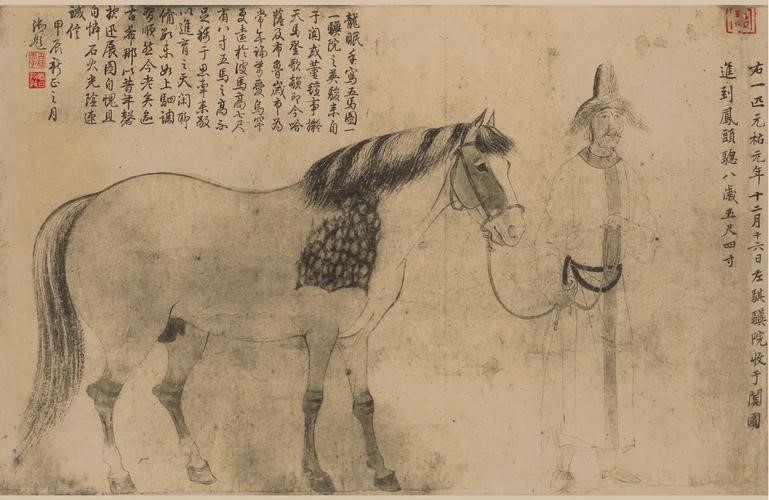

李公麟畫中的“鳳頭驄”。

李公麟畫中的“鳳頭驄”。

雅集合作《憩寂圖》

元祐元年(1086)正月十二日,蘇東坡、蘇轍兄弟以及他們的堂妹婿柳仲遠,還有李公麟等人,在一起飲酒聚會。這種活動,文人們美其名曰“雅集”。

其間,幾個文人墨客展紙潑墨,蘇東坡先畫蒼石,留白一角,等李公麟畫上高大的松樹;弟弟蘇轍以詩記事:“東坡自作蒼蒼石,留取長松待伯時。”伯時,李公麟的字。畫名《憩寂圖》是柳仲遠題的,源自杜甫詩句“松根胡僧憩寂寞”。

畫面左下角,一節粗壯的松干,斜出畫面,從左上角伸出一根松枝。松枝上垂下細細的長藤。松根邊是一片淺草地。草地、蒼石、小河,若隱若現。一名僧人背倚松根,酒酣初醒,眼前,一只小葫蘆從松枝上掛下來;面前雜設紙筆,僧人視而不見,顯得心情松弛,得憩寂之意。

共入“西園”圖畫中

北宋元祐二年(1087)六七月間(一說元祐元年),王詵在他的私家園林——汴京(今開封)西園舉辦了包括蘇東坡兄弟、李公麟、黃庭堅、秦觀、晁補之、米芾、蔡肇、李之儀、張耒、劉涇、王欽臣、鄭靖老、僧人圓通、道士陳碧虛等在內的16位翰苑名人參加的聚會。

這次雅集,被視為中國歷史上僅次于東晉永和九年王羲之等人的蘭亭雅集。蘭亭雅集誕生了書法史上最著名的行書字帖《蘭亭集序》;西園雅集誕生了著名的畫作《西園雅集圖》。

畫面中,王詵等人在圍觀蘇東坡揮毫;秦觀在聽陳景元撫琴;王欽臣在觀看米芾題石;蘇轍、黃庭堅、晁補之、張耒等在觀看李公麟作畫。李公麟本人也被畫在畫中。畫成之后,米芾在《西園雅集圖記》中描述:“自東坡而下,凡十有六人,以文章議論,博學辨識,英辭妙墨,好古多聞,雄豪絕俗之資,高僧羽流之杰,卓然高致,名動四夷。后之覽者,不獨圖畫之可觀,亦足仿佛其人耳!”可謂一時盛況。

李公麟將此情此景繪于畫作之中,間接記載著他與蘇東坡的平常往來。

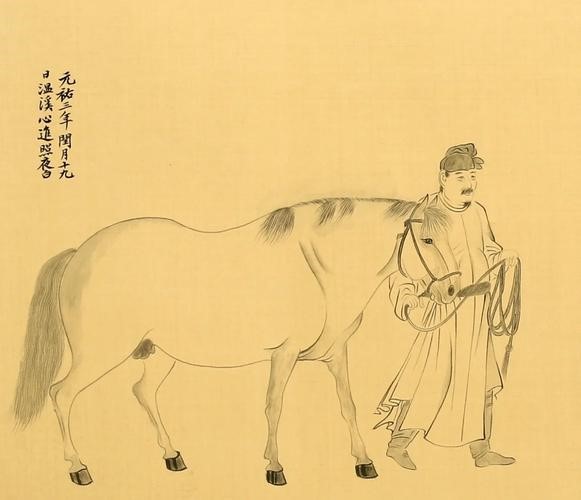

李公麟畫中的“好頭赤”。

李公麟畫中的“好頭赤”。

邀請繪畫御馬圖

元祐二年(1087)八月,蘇東坡邀請李公麟繪畫西域進貢的三匹馬成《三馬圖》。

北宋元祐初,西域為了表示臣服和尋求短暫的和平,每年都向北宋進貢駿馬,其中有三匹名馬——“鳳頭驄”“好頭赤”和“照夜白”,蘇軾見了非常喜歡,就請李公麟“寫生”下來。

史載李公麟年輕時就開始畫馬。對馬寫生,經常達到忘我境界。傳說他畫《五馬圖》中的最后一匹馬“滿川花”時,剛剛畫完,滿川花就倒地死了,坊間說是李公麟畫馬時,能奪走馬的魂魄。也正因為如此,后來很多養馬人都不敢請李公麟畫馬了,以致“都城黃金易得,而伯時馬不可得”。

《三馬圖》畫成之后,一直被蘇東坡收藏著,還為此寫過詩,流傳下來的有《戲書李伯時畫御馬好頭赤》《次韻子由書李伯時所藏韓干馬》。

被貶惠州、謫居無事時,蘇東坡欣賞著隨身帶來的字畫,往事上頭,浮想聯翩,用澄心堂紙寫下了《三馬圖贊》,原文被保存在《蘇軾文集》中。清朝時,《三馬圖》被收藏在北京故宮。清朝滅亡,它被盜運出宮,最終殘毀,今人只能從李公麟的《五馬圖》中一睹這三匹駿馬的神采了。

共同主持禮部會試

蘇東坡不僅盛贊李公麟的畫技,而且也欣賞他的學識。

元祐三年(1088)二月,蘇東坡主持禮部進士考試,即會試。蘇東坡聘請了十多位輔助考官,組成會試考官班子,李公麟是其中之一,可見蘇東坡對李公麟的學識是相當認可的。

被選為考官的,按照規定,考試沒有結束時,是不允許外出的,被鎖于禮部試院。這樣,進士考試的三天之內,考官李公麟、張耒、晁補之等互相唱和,一連寫出十幾首詩詞,想來日子也不枯燥。李公麟不僅參與和詩,還作畫,依舊是畫馬。直到三月六日,禮部考試結束,蘇東坡、黃庭堅等去見李公麟,看見李公麟畫的馬,“諸公均有和詩”。黃庭堅先成一詩,蘇東坡和詩云:

少年鞍馬勤遠行,臥聞龁草風雨聲,見此忽思短策橫。

十年髀肉磨欲透,那更陪君作詩瘦,不如芋魁歸飯豆。

門前欲嘶御史驄,詔恩三日休老翁,羨君懷中雙橘紅。

既說了李公麟的馬,又羨黃庭堅老母健在。

李公麟畫中的“照夜白”。

李公麟畫中的“照夜白”。

鑿石聊作“洗玉池”

元祐四年(1089),李公麟作《龍眠山莊圖》。這是一幅白描山水畫,展示的是從建德館到垂云泮的龍眠山莊圖景。自西向東,山路數里,山崖若隱若現,山泉夾雜其間,峰回路轉,山間野趣盎然,體現著山莊主人的生活情致。

蘇東坡見畫,作《題李伯時〈山莊圖〉后》,稱李公麟在龍眠山,“其神與萬物交,其智與百工通”,夸贊李公麟是“有道有藝”的畫家。

元祐五年(1090),李公麟得到了一塊馬臺石。蘇東坡來拜訪時看見了,非常喜歡,建議在石上鑿刻一個小池沼。然后,把家里收藏的16塊古玉,放進這個池沼里洗滌,名之“洗玉池”。

李公麟覺得實在高雅,依言而行。蘇東坡回家后,為此寫了《洗玉池銘》,以記其趣。這個“銘”,被李公麟刻在石上。

后來蘇東坡倒了霉,朝廷禁毀蘇東坡詩文,李公麟的兒子悄悄地將刻在洗玉池上的銘文磨掉了。李公麟死后,他心愛的16塊古玉,只有一塊玉陪他入葬,其余的均被宋徽宗收入內府,洗玉池不知去向。

與坡公終老擦肩而過

元符三年(1100年),宋哲宗駕崩,他的弟弟宋徽宗即位,決定大赦天下。五月,被貶海南儋州的蘇東坡得到赦免,開始北歸。

行至廉州,他接到朝廷任命:出任舒州團練副使。到達韶關時,又接到新的指令:可以自由選擇居住地。途中,他遇到李公麟的弟弟李公寅,特意向他打聽李公麟的身體狀況:“見孫叔靜言,伯時頃者微嗽,不知得近信否?已全安未?”諄諄關切,感人至深。

此時的蘇東坡已經63歲了,對仕途徹底放棄。選擇去哪兒居住呢?他想起曾經寫過《題李伯時〈山莊圖〉后》,于是有了這樣一段話:“某更旬日乃行,逾遠,悵望。意決往龍舒,遂見伯時為善也。”準備前往舒州龍眠山。

后來,蘇東坡去了常州,與舒城龍眠山可謂擦肩而過。最終,蘇東坡逝于常州,與李公麟留下一段未竟的最后邂逅。 (豐吉)

請輸入驗證碼