在北宋畫壇上,如今人們知道的最有名的畫家,應該是李公麟和張擇端。張擇端,就是那個畫《清明上河圖》的。他的生卒年月不詳,從相關文獻記載看,他的活動時間遠在李公麟之后。

李公麟(1049-1106),字伯時,號龍眠居士,北宋舒州(今安徽桐城,一說舒城)人,南唐先主李昪的四世孫,熙寧三年(1070)中進士,既當過地方官,也當過京官。當官的名氣不大,但詩詞書畫均有造詣。蘇東坡比李公麟年長12歲,因此,在蘇東坡面前,張擇端更是小字輩。可見,在蘇東坡時代,要論繪畫技藝,當然首推李公麟,明朝人董其昌更稱其為“宋畫第一”。

李公麟身為宮廷畫家,為好友蘇東坡一生至少畫過六次像。

《西園雅集圖》

西園聚會,史稱“西園雅集”,是中國古代最著名的“兩大雅集”之一。這兩大“雅集”,一是永和九年(353),王羲之等在會稽(今浙江紹興)蘭亭雅集,誕生了不朽的行書帖《蘭亭集序》;二是北宋元祐三年(1088),蘇東坡、李公麟等在駙馬王詵私家園林——西園雅集,誕生了著名的畫作《西園雅集圖》。

《西園雅集圖》原作現在已不可見,但畫中人物之一米芾寫有《西園雅集圖記》。這個“圖記”的書法原作也已經失傳,但內容卻流傳下來了。如今,我們可以從《西園雅集圖記》內容中大概知道畫中情形,其中蘇東坡頭戴烏帽,身著黃色的道服,正伏案提筆書寫;西園的主人、駙馬王詵頭裹仙桃巾,身著紫裘袍,坐在一把根雕的椅子上觀看蘇東坡書寫;李公麟則頭裹幅巾,身著粗布衣服,正在以陶淵明的《歸去來兮》詩為題,繪制一幅長卷畫;黃庭堅、晁說之等正圍著李公麟觀看。

畫中還有蘇東坡的弟弟蘇轍、秦觀等16人,加上侍女、書童,一共22人。每個人都在干自己的事,作畫,吟詩,讀書,撫琴,打坐,問禪,極盡游宴之樂。

《西園雅集圖》雖然不是為蘇東坡個人畫像,但其中包括了蘇東坡的“寫真”。這是目前人們發現李公麟所繪蘇東坡畫像中最早的一幅。

《東坡扶杖醉坐圖》

蘇東坡到底啥模樣?蘇東坡的好友黃庭堅對李公麟畫的一幅《東坡扶杖醉坐圖》有這樣的描述:“廬州李伯時近作子瞻按藤杖,坐盤石,極似其醉時意態。”子瞻,是蘇東坡的字。黃庭堅說李公麟畫的這幅蘇東坡像,非常有東坡醉酒時的意態。

黃庭堅還說:“可乞伯時作一子瞻像,吾輩會聚時,開置席上,如見其人,亦一佳事。”即可以請李公麟再畫一幅蘇東坡像,干什么呢?專門為朋友圈聚會所用。蘇東坡不能參加聚會時,打開這幅肖像畫,“如見其人”,可見李公麟所繪蘇東坡肖像之逼真。

《東坡乘槎圖》

這是蘇軾在被貶儋州時,李公麟為他畫的“寫真”。這一年,是紹圣四年(1097),蘇東坡60歲。

畫面之上,蘇東坡“高目九州,視死生猶大夢,均溟渤于一漚,故能以巨海為家,以枯木為舟。風濤如山,而神色甚休。蓋入火不熱,入水不濡,其古至人之儔歟”。槎,木筏,竹筏。蘇東坡“以枯木為舟”,乘著木筏子;視人生如夢,“以巨海為家”,驚濤駭浪中,依然神色鎮定,從容不迫;一副放在火中不會變熱、放在水里不會變濕的超脫姿態。

生活中的蘇東坡到底長的啥模樣?史上流傳著蘇東坡與妹妹蘇小妹各自拿長相互懟的段子。蘇東坡取笑妹妹額頭前沖,說“未出堂前三五步,額頭先到畫堂前”。蘇小妹毫不示弱,譏諷哥哥的“大長臉”:“去年一滴相思淚,至今未流到腮邊。”極言蘇東坡臉之“長”。當然,這個“故事”純屬杜撰,因為蘇東坡沒有妹妹。

清朝研究李公麟的學者翁方綱應該是見過《東坡乘槎圖》的,他說:“(蘇東坡)蓋疏眉鳳眼,秀攝江山,兩顴清峙,而髯不甚多,右頰近上黑痣數點,是為宋·李伯時之真本。”眉毛淡淡的,胡須也不多;眼睛是“鳳眼”;面目清癯,顴骨高聳;右邊臉頰上有“黑痣數點”——這是名副其實的“寫真”了。

翁方綱還引用了《東坡集》的一句跋語,說:“傳神在于顴頰。吾嘗燈下見其頰影,使人就壁畫之,不作眉目,見者皆失笑,知其為吾也。”可見,蘇東坡的顴骨是非同一般的突出!燈影之下,顴骨的影子能凸顯在墻壁上,叫人就著這個影子將顴骨畫下來,不用畫眉毛、眼睛,見者一看,會啞然失笑——都知道,那就是我蘇東坡!

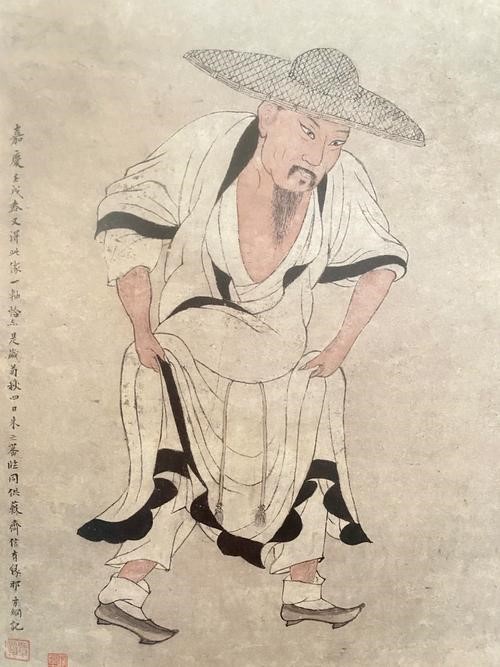

《東坡笠屐像》

北宋紹圣四年,蘇東坡被貶儋州。一日,他去拜訪黎子云,途中遇雨,就近向農家借蓑笠、木屐,艱難前行。一路上,婦人、小兒相隨爭笑,村狗也跟著高聲叫囂(大吠)。蘇東坡調侃說:“笑,以為怪也;吠,以為怪也。”村婦、小兒之所以跟著爭笑,是把這個朝廷貶官當作“妖怪”。這樣的打扮,如果說村婦、小兒是“少見多怪”,那么,連村狗也跟著狂吠,可見蘇東坡“笠屐”像,真的夠滑稽了。但是,蘇東坡以笑為常,以吠為常,特立獨行,我行我素。

這樣的“意態”,可能也只有老友李公麟才能畫得出來了。

《東坡三像》

實際上,這是一組蘇東坡肖像。

明朝書畫家李日華著有《味水軒日記》,其卷一有這樣的記載:

客持趙承旨摹李公麟《東坡三像》。一,《旦起理發》:女奴握櫛在后,公昂首直眥,手漉澡豆。一,《午窗坐睡》:公坐胡床,閉目袖手,氣息深深,想見華胥至樂也。一,《夜臥濯足》:公倚胡床,秉燭矯首觀書,女奴就盆水剪爪,情態俱絕。

趙承旨,即趙孟頫(1254-1322),南宋晚期至元初著名書畫家。他曾經臨摹李公麟的《東坡三像》,這三幅肖像圖具體展示的是什么,李日華在其“日記”中描繪得清清楚楚,與當今的人物生活小品畫極似。

另外,我們從《東坡后集》卷六《謫居三適》中,也能看到這“三適”:旦起理發;午窗坐睡;夜臥濯足。每一“適”都是以詩表達,比如“旦起理發”:

安眠海自運,浩浩朝黃宮。

日出露未晞,郁郁濛霜松。

老櫛從我久,齒疏含清風。

一洗耳目明,習習萬竅通。

每天清晨,洶涌澎湃的海潮一點兒也不影響我的睡眠。當太陽升起、露水未干的時候,我自由自在地起床,在清涼的晨風里,拿出這把跟隨我已經很久、梳齒稀疏的老梳子,洗臉、梳頭,有萬竅開通的爽快。

諸如此類的小品畫,講究的依然是畫作的意態。

《三蘇圖》

《明一統志》卷七一《眉州》有這樣的記載:“嘉祐閣,在遠景樓西,宋建。元至元間,郡守張淇重修,舊刻《和陶詩》于壁間,有李龍眠所畫《三蘇圖》。”

據文獻記載,宋朝時,四川眉山遠景樓的背面建雪臺,西面建嘉祐閣,下掘有荷花池。掘池的泥土,堆成一座眉毛狀的小山,高約10米,長約100米,人們稱之為“眉山”。元朝至元年間,郡守張淇重修嘉祐閣,里面陳列著李公麟的《三蘇圖》。至于這個《三蘇圖》具體畫的是啥,不詳,但其中“三蘇”,一般認為是蘇洵、蘇軾、蘇轍父子仨。

請輸入驗證碼