認識一個人是講緣分的。

認識一件事物也一樣。

認識《新安晚報》也起于“緣”。

那是2002年春,我辭去美國大學的教職回到中國,在安徽大學任外籍專家,還投資了企業,辦了一個學校。在中美之間來回穿梭的我,用現在的話說,就是一個字:忙。痛苦并快樂著。

偶然的一次朋友聚餐,認識了時任《新安晚報》副刊部主任的馬麗春女士。印象中的她,是一位干練、直率、很有開拓精神的職業女性。她知道了我的經歷:在中國讀完本科,去美國讀研、讀博,后來又留在美國大學教書,還辦了公司,現在又回到了出生的的地方——合肥。閑談之余,她建議我在她主編的副刊開辟一個專欄。

“就叫‘東西方’吧”,她笑著對我說。眼神中仿佛在征求我的意見,又似乎對這個“新產品”充滿了期待。

“我試試吧”,我答應了下來。

就這樣,我與《新安晚報》結緣。

文章多是隨筆:一件事,一個人,甚至是一片片的思緒,都會由感觸的情懷變成流暢著的字符,記錄著我生活中的點點滴滴。

其實,在離開中國二十多年后重回中國,而且要在中國生活、工作,要與政府、企業打交道,要管人、管事,實屬不易。比如,在生活中的偶遇:買房,賣房,泊車,看病,朋友借錢,請客吃飯……這些每天的所遇、所見、所聞,這些小故事卻折射出大的差異:中國社會的“情禮法”與美國社會的“法理情”。

那時的我,常常會不由自主地去想:“為什么會這樣?”“怎么才能不這樣?”雖然沒有答案,但對這些問題的思考,就成了“東西方”的主題,吸引著我,也吸引著《新安晚報》的讀者們。

我開始適應這個原本熟悉的故鄉,我在改變自己。促成這個改變并一直伴隨著我改變自己的,是“東西方”。我真的很感謝它:它給了我時間和空間,審視自己,思考社會;它使我不時起伏著的情緒,得以緩和和平息;它給了我一個平臺,認識了那些關注著“東西方”的朋友們,成為可以交流的朋友。

直到多年以后,我也非常珍惜那段時間:由于“東西方”的話題,得到了那么多朋友的關注和贊許。那是一次次的聚會、交友、談心,那是愉快的溝通,是心靈之間的碰撞。

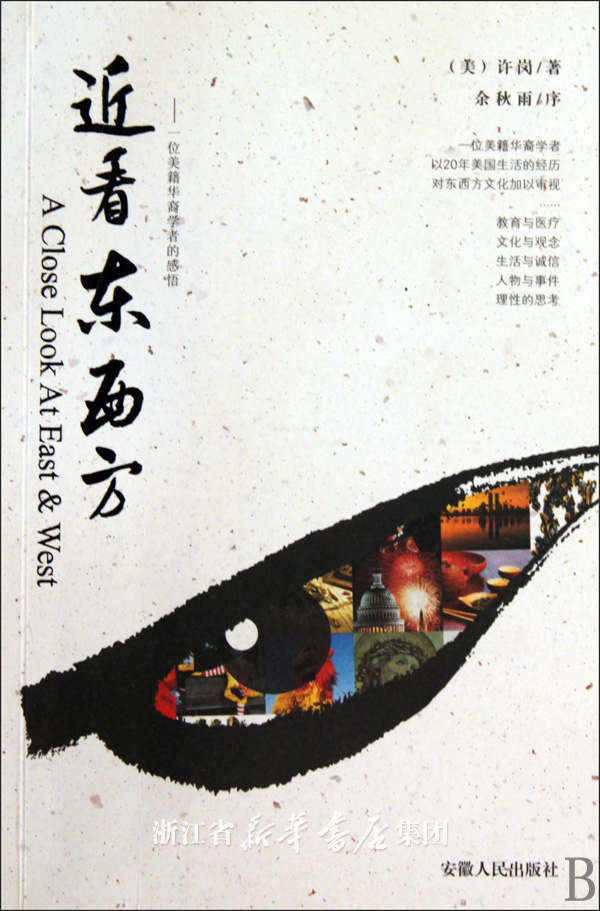

在隨后的三年多的時間里,“東西方”陸陸續續發表了50余篇文章。2006年,安徽人民出版社決定將“東西方”文稿集中成冊,取名《近看東西方》,余秋雨老師為這本書作了序。出版發行后,兩年之內三次印刷,后來在2009年又推出修訂本,至今已13次印刷。

值得一提的是,一輩子從醫的父親母親,每當看到“東西方”有了新的文章,都會把它剪下來,做成簡報本,仔細保管。他們的認真細心,一絲不茍,時時都在感動著我,也成為我繼續“東西方”寫作的動力。

隨著“東西方”的延伸,我成了新華通訊社的時事評論員,講述著東西方的故事,它們的差異,它們的發展,進步和展望。

“東西方”已經漸行漸遠。但,“東西方”的主題是永恒的,“東西方”帶給我的緣分更是珍貴的。它使我對《新安晚報》產生了一種特有的情懷,它使我時常自審、自視,以獨特的視角了解自己,也了解今天變化著的社會和世界。

作者簡介:

許崗,美國社會心理學博士。《新安晚報》“東西方”專欄作者。分別擔任美國大學教授,研究員,安徽大學外籍專家。

請輸入驗證碼