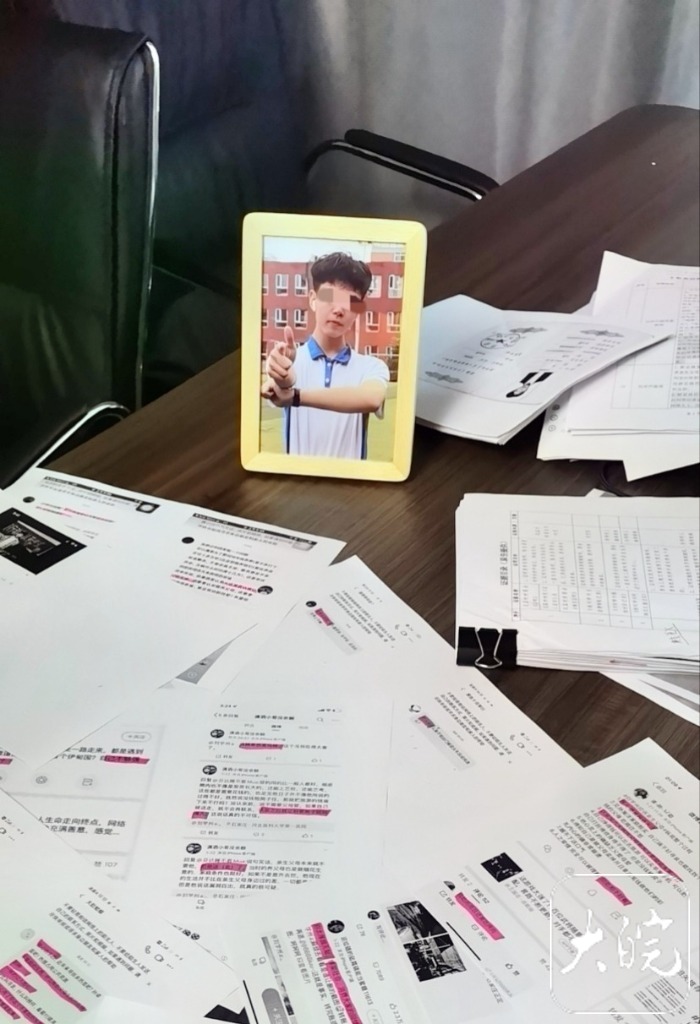

大皖新聞訊 6月24日,大皖新聞記者從家屬處獲悉,備受關注的劉學州被網暴致死案一審宣判,一名網絡大V和一名情感主播被判公開道歉和賠償。記者了解到,本案存在三大爭議焦點:原告是否是本案適格主體;被告是否構成侵權;如構成侵權,被告如何承擔侵權責任。 對此,判決中作出了詳細解讀。

一、原告是否是本案適格主體

大皖新聞記者注意到,判決書顯示,根據法院查明的事實,涉案視頻和言論發表于劉學州生前,并持續至劉學州死后。如涉案視頻構成侵權,則在劉學州生前侵害劉學州的名譽權,在劉學州死后侵害劉學州的死者人格利益。

根據相關法律規定,在劉學州死亡后,其近親屬有權對其生前名譽權和死后的死者人格利益主張權利。 由于原告未提供原告或原告之女在民政部門登記的收養手續,故法院認定原告及原告之女和劉學州之間未成立符合法律規定的、形成親權關系的收養關系。因此,原告之女與劉學州、原告與劉學州之間不構成親權身份關系上的近親屬。

不過法院認為,原告雖非劉學州親權意義上的近親屬,但可以作為劉學州人格權侵權和死者人格利益保護的請求權人,具有本案的訴訟主體資格,主要原因一是符合保護死者人格利益的立法精神。二是符合對未成年人的特殊、優先保護原則。三是符合社會主義核心價值觀。

本案中,劉學州在互聯網發布尋親視頻,引發社會公眾的極大關注。雖然原告在法律意義上并非劉學州的近親屬,但根據原告提交的證據,其與劉學州長期共同生活,對劉學州長期撫養,與劉學州形成了深厚的感情和親情,雙方互為家庭成員,具有情感鏈接,對于劉學州生前遭受的侵權行為與死后人格利益的損害,原告實際上受到的傷害最大、感到的痛苦最深,最需要慰藉和賠償。從一般社會公眾的角度來看,原告理應具有本案的訴訟主體資格,因此,賦予原告訴訟主體資格,符合中華民族注重親情的傳統美德,社會公眾的樸素情感和對公正、法治社會主義核心價值觀的追求。

判決書解讀爭議焦點

二、被告是否構成侵權

本案中,涉案視頻包含劉學州“拋棄自己的養父母”“要求親生母親幫其買房”“不是什么善茬”“嫌棄自己的養父母沒有錢給自己買房子”“劉學州也不會說感恩,最多到最后還是得變本加厲地無度索取”等言論。

法院認為,首先,從受害人的身份來看,涉案視頻發布時,劉學州系未成年人,未成年人認知水平較低,意志力較為薄弱,極易受到外界信息干擾。未成年人保護法第四條規定:“保護未成年人,應當堅持最有利于未成年人的原則。”處理涉及未成年人事項,應當給予未成年人特殊、優先保護。涉案視頻中稱劉學州“拋棄自己的養父母” “嫌棄自己的養父母沒有錢給自己買房子”“劉學州也不會說感恩,最多到最后還是得變本加厲地無度索取”等,并無事實和法律依據,構成誹謗,稱劉學州“不是什么善茬”等,具有侮辱性,構成侮辱,顯然已經超出客觀報道的范疇。對于抵御風險能力較弱的未成年人來說,尤其是對于自述遭受拐賣、校園霸凌、養父母雙亡的劉學州來說,前述言論無疑將嚴重傷害劉學州的自尊心和心理健康,使其承受巨大的心理壓力。

其次,涉案抖音賬號擁有高達133.9萬粉絲量,涉案視頻在被屏蔽前播放量 63.8 萬,點贊量 6739,評論量384,轉發量1002,涉案負面言論被廣泛傳播,暴露在公眾之下,顯著影響了大眾對劉學州的評價,足以構成對劉學州名譽的侵害。再次,從過錯程度來看,作為成年人,被告應當充分意識到作為未成年人的劉學州難以承受較為過激的負面言論,但其仍然通過其實名認證的涉案賬號發布了自行推斷、不足以證明言論真實性的涉案視頻,未盡到審慎注意義務,且視頻內容公然否定劉學州的人格和品德,顯然超出了對未成年人進行客觀評價和善意規勸的范疇。

最后,從行為后果來看,劉學州尋親事件引發公眾關注后,包括被告在內諸多網絡用戶針對劉學州發表了侮辱謾罵等違法信息及其他不友善信息,形成了對劉學州的網絡暴力,降低了劉學州的社會評價。綜上,涉案視頻自劉學州生前持續至劉學州死后,在劉學州生前侵害了劉學州的名譽權,在劉學州死后侵害了劉學州的名譽。

本案中,另一被告在劉學州的視頻下回復“你不善良!剛認親,親情需要慢慢培養!即使他們做得不到位,畢竟給了你生命,把他們曝光到網上,除了有心機,還有什么?這世界沒爹沒媽的孩子多了去了,難道不活了?最終會讓你身敗名裂!”法院同樣認為,在劉學州生前侵害了他的名譽權,在劉學州死后侵害了他的名譽。

三、被告如何承擔侵權責任

判決書提及,原告要求被告賠禮道歉的訴訟請求,法院予以支持。民法典第一千條規定,行為人因侵害人格權承擔消除影響、恢復名譽、賠禮道歉等民事責任的,應當與行為的具體方式和造成的影響范圍相當。鑒于涉案言論系通過被告的賬號發布,目前該賬號已被封禁,法院依法判定賠禮道歉的具體方式。

關于精神損害撫慰金的訴訟請求,法院認為,被告實名認證的涉案賬號在互聯網上對尚處于青春期的未成年人劉學州發布具有針對性的負面言論,被告具有主觀過錯,客觀上造成了劉學州名譽受損的后果,原告作為在劉學州生前與其共同生活、對其長期撫養的家庭成員,受到巨大傷害,需要慰藉,因此,對于原告要求被告賠償精神損害撫慰金的訴訟請求,法院予以支持。根據劉學州在微博上發布的遺言,其選擇自殺的主要原因系經歷網絡暴力心理難以承受,該后果由眾多不當言論集聚而導致,并非涉案一段視頻引發,但涉案視頻播放量、點贊量、評論量和轉發量較高,影響極為嚴重,法院根據上述因素對被告的具體賠償數額予以酌定。

關于維權成本的訴訟請求,本案中,原告提交了委托代理合同、律師服務費發票,且律師費金額未超過合理限度,法院予以支持。

法院表示,“尋親少年劉學州事件”曾在互聯網引發廣泛熱議,大眾在對劉學州經歷表示同情的同時,由于廣大用戶個體認知能力、社會閱歷的多元性,難以避免地存在質疑和批評的聲音。網絡用戶發表評論需注意言論自由的合理邊界,文明健康使用網絡,遵守法律法規,發布的內容應當遵循公序良俗,不得損害國家利益、公共利益和他人合法權益。特別是在涉及未成年人保護時,要恪守最有利于未成年人原則,對未成年人給予特殊、優先保護,在保持客觀、理性的同時,秉持避免傷害他人尤其是未成年人的基本底線,共同營造清朗有序的網絡環境,維護良好的社會風尚,為未成年人健康成長保駕護航。

律師解讀:本案存在三大困難,也有三大突破

對此,6月24日,原告代理律師周兆成在接受大皖新聞記者采訪時表示,本案存在三大困難:如何證明網絡言論與自殺之間的因果關系?單條評論與悲劇結果因果關系如何界定?無收養登記的養家“外祖父母”如何具有訴訟資格?最終也取得了三方面的突破:首先,判決明確未成年人在網絡環境中的特殊保護地位。青少年心理脆弱,對他們使用侮辱性、誹謗性言論,即使是看似平常的“犀利批評”,也可能對人格權造成致命傷害,這一認定突破傳統觀念,為未成年人網絡權益保護筑牢了第一道防線。

其次,判決認定網絡暴力“集聚效應”的法律責任。單條評論或許力量有限,但當惡意言論匯聚,形成網絡暴力的風暴時,就會產生毀滅性后果。這一判決打破了“法不責眾”的困境,讓網暴者無處遁形。

最后,法院還認定事實撫養人具有訴訟主體資格。養家“外祖父母”雖無法律收養關系,但多年的悉心照料,已經形成了深厚親情與事實監護關系。判決填補了法律空白,彰顯了法律對親情和實質正義的尊重,意義深遠。

大皖新聞記者 韓喻

編輯 王翠

請輸入驗證碼