2024年5月31日,帶著六次報警記錄,兩份家暴告誡書,數份傷情鑒定、傷殘鑒定,小謝走進離婚案件的庭審現場。

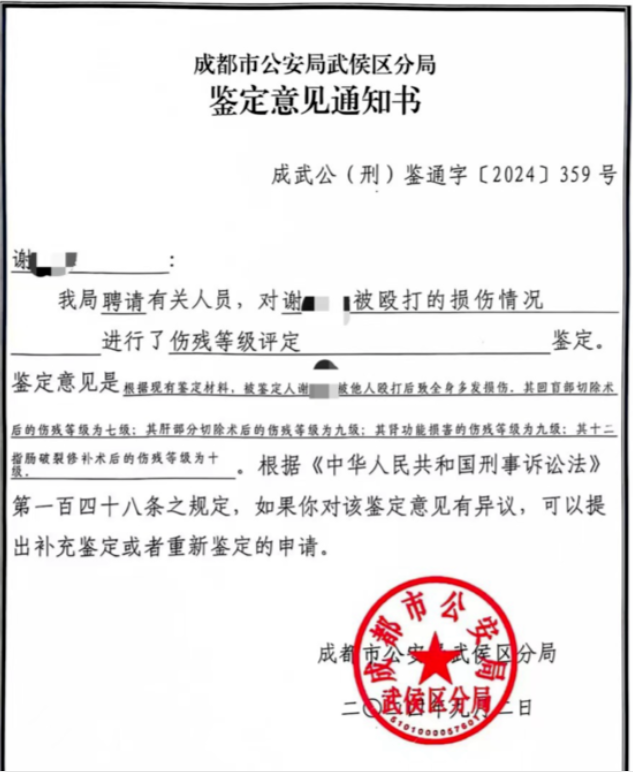

法院查明,自2021年5月結婚以來,小謝被丈夫賀某長期、反復實施家暴。在2023年4月24日,小謝被毆打致十二指腸、左肝破裂,腹腔積血,腎功能受損,身體四處重傷二級,五處輕傷二級。

被家暴的兩年間,小謝嘗試過報警、咨詢律師、申請人身安全保護令,也曾向婦聯、社區求助,幾乎窮盡了受暴者能觸及的求助方式。

2016年實施的《反家暴法》包含了層層法條,包括“告誡制度”“人身安全保護令制度”“庇護制度”等。這些法條為受暴者編織出了一個保護網,小謝既是從尚不嚴密的縫隙中被漏掉的受害者,也是最終被這張保護網托住、逃離家暴深淵的幸存者。

11月25日是國際消除家庭暴力日,封面新聞記者采訪長期關注反家暴領域的律師、社工和學者,我們試圖找到答案,為什么在有制度保護的社會中,自救意識極強的小謝還是沒能阻止家暴發生,為了保護更多的“小謝”,我們還能做什么?

“家暴是一種權力控制”

第二次因被家暴報警時,成都女子小謝已經懷孕八個月。

那天是2022年1月13號凌晨,前夫賀某用取暖爐砸了她的頭,搶走她的手機,鎖上了家里的門。

忍著恐懼和疼痛,小謝等到賀某熟睡后,才拿著自己的舊手機去衛生間偷偷聯系朋友,“我被家暴了,你幫我報警,要讓警察在早上八點鐘之前來。”收到回復后,她迅速刪掉了聊天記錄。

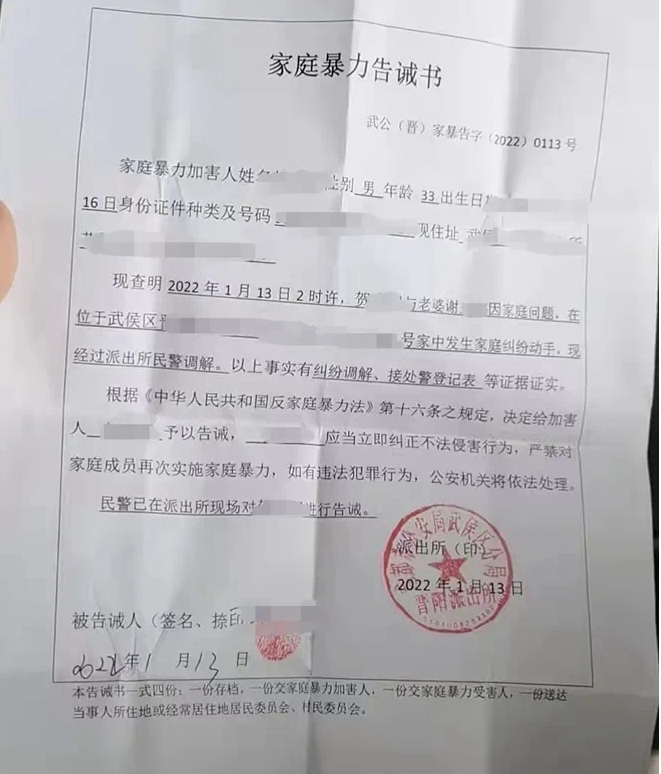

早上七點多,警察上門將兩人帶去派出所做筆錄,小謝叫來了哥哥謝庭,從小疼愛她的哥哥這才知道她挨了打,激憤地要求警方拘留賀某。但警察告訴他“不是想拘留誰就能拘留誰,辦案有辦案的流程。”在謝庭堅持之下,警方出具了一份家暴告誡書。

警方出具的家暴告誡書 圖源受訪者

小謝不是會委屈自己的女孩,“我剛開始被他家暴就報了警,提出要離婚,但一方不同意,這個婚根本離不掉。”律師告訴小謝,離婚訴訟一審是不會判離的,她又處于孕晚期,難度更大。

孩子出生后,小謝再次聯系律師想要離婚,她不要財產和撫養費,只要孩子。律師勸她和丈夫協商離婚,這樣冷靜期一結束就可以拿到離婚證。“我跟他協商一次,被打一次。一共有六次,都是因為跟他提離婚被打的。”

后來,小謝在家里發現賀某和前妻的離婚判決書,上面寫著他常對原告“大打出手”,她才意識到賀某是個“家暴慣犯”。結婚后,小謝遭遇了大大小小數不清的家暴,受傷或留下記錄的就有16次。賀某的爆發總是毫無預兆,有一次,兩人在外吃飯時,賀眾陽猛地把滾燙的砂鍋掀到她身上。這一幕被飯店的監控拍下,小謝看視頻時覺得恐怖“那個鍋剛燒開能燙死人,他一點猶豫都沒有。”

但在施暴后,他又會迅速冷靜下來,控制她的手機和人身自由,刪除她保存的圖片視頻,警告她,如果不聽話就不會送她去醫院。

賀某曾對小謝說,“別人打一次也就好了,你怎么打都打不好。”他覺得小謝挨了打,就該聽話,不再提離婚。

這印證了代理律師李瑩的觀點,家暴本質上是一種權力控制關系,是一種長期、有計劃的控制模式。李瑩是長期代理、援助家暴受害者的婚家律師,2015年創立了運營“家暴求助”小程序的源眾家庭與社區發展服務中心,在她看來,施暴人一旦覺得自己要失去控制權,會用更嚴重的暴力去控制對方。

告誡制度回應“家暴證據痛點”

兩份家暴告誡書是幫助小謝一審勝訴的重要證據。

《民法典》規定,實施家庭暴力屬于一審就能判離婚的情形。但在現實中,要證明且認定家暴長期、反復存在非常困難,這種來自親密家庭成員的暴力,往往發生在密閉空間,難以留下證據。即使留下明顯的傷勢,在暴力發生后也很難證明是家暴造成的。

小謝離婚案開庭當天,幾位家暴受害者從各個地方趕來支持她,其中有一名臉上帶著嚴重燒傷痕跡的女性,她是李瑩代理另一家暴刑事案件的當事人曲木鐵古木。

來自涼山的鐵古木自述長期遭遇家暴,2023年8月13日晚,她被丈夫當街毆打,幾個小時后被潑白酒燒傷,致重傷二級。警方拘留了她的丈夫,但他堅稱是鐵古木燒傷了自己,不久后就被釋放了。今年3月,警方通報稱,事發前當事人雙方均有飲酒,事發時無第三人在場,曲木鐵古木系被酒精類物質燒傷,目前未發現證據能夠證明系其丈夫所為。

徐珺是曾介入援助鐵古木案件的源眾志愿者社工,說起這個案子她忍不住嘆氣。

前往鐵古木家走訪時,她發現,就連鐵古木的家人也認為“男人總要打老婆的,只要打得不嚴重,就不是大事。”在這種觀念的影響下,鐵古木被家暴多年,卻幾乎沒有留下報警、求助或就診的記錄,案件調查因證據不足陷入停滯。

李瑩和徐珺都提到,警方出具的告誡書對受暴者來說非常重要。告誡書內容包括加害人的身份信息、家庭暴力的事實陳述,是對家庭暴力事件的收集取證,可以在離婚訴訟中作為證據被采納。

報警求助中完成雙向“普法”

對于像鐵古木一樣的受暴者來說,報警也有難以跨越的“技術門檻”。

“你不能要求一個普通人能夠清晰地知道法定程序、法定術語。很多受害人只會說,我被我老公打了,你們把他抓起來。警察就會告訴你抓不了,不能隨便關人。然后,就結束了。”徐珺觀察到,這樣的消極回應會讓受暴者陷入更大的無助感。

作為志愿者社工,徐珺扮演的角色更像一個翻譯,把口語化的求助轉譯成警察熟悉的法律術語,幫助受暴者提出要求。“比如要求開執法記錄儀,索要報案回執,留下記錄。傷勢重需要警方委托機構做鑒定,及時做筆錄固定證詞,要把報警變成有用的事。”

《反家暴法》剛實施那幾年,徐珺在介入援助時,不時會遇到不知道反家暴法,也不知道《家暴告誡書》怎么開的基層警察。“他們的認知也停留在‘清官難斷家務事’上,不會主動介入家暴案件。”源眾在2023年對求助者進行調研的一份報告中,74位有過報警經驗的受訪者里,拿到告誡書的受害者僅有6名,警方出警后明確批評教育的19名,制止家暴的4名,而被勸和的有33名,占比超過40%。

在志愿者的陪伴下,受暴者往往可以成功爭取到《家暴告誡書》,并固定其他有效的證據,這種求助事實上完成了一次對接警人員的反向“普法”。

“家暴告誡書是制止家暴的有效手段。”這也是“萬家無暴”項目發起人萬飛,從實踐經驗中得出的結論。他在對基層人員的培訓中,也不斷推廣以書面制止代替口頭批評的經驗。

萬飛曾經是湖北監利市的一名警察,退休后,他創立同一片藍天婦兒消費者維權研究會,為被家暴的婦女兒童提供援助。在他的觀察中,《反家暴法》實施后,警察對家暴案件的處理有了極大的轉變。

“首先是認知的轉變,過去家暴被當成民事糾紛甚至是家務事處理,但現在是作為一個行政案件,嚴重的就是犯罪刑事案件。其次,則是處置方式,以前口頭批評為主,現在要開法律文書。”萬飛在回訪中發現,經過書面處置,家暴復發的比例會大大降低。

反家暴民間志愿者郭咋也有類似的感受,“警方的合理處置可以預防家暴升級,我們會說家暴只有零次和無數次,就是因為在相對封閉的環境里,如果沒有干預,權力上位者的施暴是很難自行停止的。”

人身安全保護令的完善

在小謝的案件中,面對一個“家暴慣犯”,告誡書的震懾力十分有限。人身安全保護令制度就是為預防嚴重家暴行為設計的。保護令包括禁止被申請人實施家庭暴力,禁止騷擾、跟蹤等。

然而在落實層面,受暴者經常被申請程序攔在門外。

被砂鍋燙傷后,小謝曾在社區工作人員的指導下為自己申請人身安全保護令,2023年4月24日,她將人身保護令申請和離婚申請書一并提交至法院。但由于材料中缺少賀某的身份證明,她需要補齊材料,第二天再來辦理。

當天晚上,賀某再次找到小謝,將她帶到一家酒店的房間里。看到她準備的離婚材料后,賀某握拳不斷重重擊打小謝腹部,無論她怎么閃躲、抱緊自己都沒能避開。小謝抓住機會拉開酒店房門大聲求救,一個路過走廊的旅客報了警,她才得以被送到醫院搶救,在ICU昏迷三天后才醒來。

小謝腹腔內的器官破裂移位,病情記錄顯示,入院時,她的腹部膨隆,可見腹壁大面積淤青。為了做手術,她的胸口到腹部留下一條30厘米長的口子。術后五個月漫長的恢復期間,小謝身上插著10根引流管,掛著人工造瘺的袋子,很長一段時間里,她都要依靠瘺袋排泄。

賀某沒有被保護令限制,直接被公安機關刑事拘留。2024年1月5日,成都市武侯區人民檢察院以其涉嫌故意傷害罪、虐待罪提起公訴。

5月31日,成都武侯區人民法院當庭判決準許離婚,小謝獲得女兒的撫養權。次日,小謝接回分開一年多的女兒。

接回女兒近半年,這個嘴甜的小姑娘無比依戀小謝,偶爾分開就要打電話說“想媽媽”。“為了女兒,也想好好活著。”小謝說。

11月22日,小謝收到財產糾紛庭審及刑案庭前會議延期的消息,她將對左腎重新進行傷殘鑒定,再次提交證據。她在律師協助下申請法院提級審理,希望將賀某的罪名改為“故意殺人罪”。

小謝的傷殘鑒定書 圖源受訪者

源眾的調研報告中,也關注到向法院求助過的受害人。在71名求助者中,人身安全保護令申請成功的僅有4人。

同時關注到這個問題的,還有西南政法大學刑事偵查學院副教授謝玲和重慶市婦聯維權部。很快,她們也給出了解決的嘗試。

2024年10月1日,《重慶市實施〈中華人民共和國反家庭暴力法〉辦法》(以下簡稱《辦法》)正式施行。其中最大的亮點,就是首創了一站式人身安全保護令申請工作機制。

謝玲介紹,這套機制下,家暴受害人可以通過手機直接向法院申請線上簽發獲取,也可以通過公安機關、婦聯向法院提出保護令申請并送達。整個流程易操作、速度快、最快20分鐘受害人就能申請到保護令。

尚未完全激活的庇護制度

11月中旬和小謝見面時,她開心地告訴記者“重慶最近出了一個反家暴的地方規定,我看到的時候是很開心的,不管我在這件事上有沒有出一份力,但是大家共同的努力,總能推動一點點。”

這也是郭咋與徐珺相信的,作為國內為數不多的有豐富介入經驗的社工志愿者。她們要做的,是將復雜的問題拆解開,撬動各方資源協作,對受暴者進行援助。郭咋說,“一部法律出臺,并不意味著馬上就能做到有法可依。當事人在維護自己的權益,實踐求助的流程時,就是在激活這個制度,推動反家暴法的適用。”

李瑩也認為,反家暴法中的庇護制度就是這樣,還沒有被完全有效激活,“它是個很好的制度,但你會發現許多人并不知道庇護制度的存在”。

庇護面向“身體受到嚴重傷害,面臨人身安全威脅或處于無人照料等狀態的受暴者”,公安機關應當通知并協助民政部門將其安置到臨時庇護場所、救助管理機構或者福利機構,為家庭暴力受害人提供臨時生活幫助。這是重要的兜底制度。

當小謝講述自己逃到重慶的朋友家,被賀某堵在出租屋樓下的經歷時,記者問她,成都其實有為家庭暴力受害者提供臨時庇護場所,你知道嗎?小謝搖了搖頭。

不光受害者不知道,她向公安、法院、婦聯、社區求助時,也沒有工作人員告訴她,存在一個庇護中心,是賀某無法闖入的。

郭咋曾經搜索過各地的家暴受害者庇護所的公開信息,發現它們的有效性參差不齊。“我打過庇護所的公開電話,那里其實是一個救助站。接電話的工作人員自己都不知道,救助站還有庇護家暴受害者的功能。”

源眾的調研報告顯示,58名被訪受害人明確表示曾因家暴需要尋找暫住地,但在這些人中,僅一人入住過庇護所。

在調研結論中,源眾建議改變庇護所管理理念,完成救助思維向服務理念的轉化。“這對普遍存在心理創傷的受暴女性尤為重要。”

自2016年出臺以來,反家暴法的落地和執行已經成效初顯,但是,家暴防治是一項系統性工程,對從事反家暴工作的基層人員、服務者有一定的專業能力要求。和受暴者數量及面臨問題的復雜程度相比,援助機構的力量杯水車薪。

像郭咋一樣的民間志愿者,在工作時也會面臨身份合法性的質疑。“對我們來講,這部分工作的問題在于不可持續。”

但這并不能阻礙她繼續服務受暴者。她樂觀地倡議,“其實很多旁觀者也可以加入進來。這份工作看起來困難重重,但是對于個案受暴者來說,只要其中的一環,稍微有一點點突破,這套保護機制的齒輪就可以開始轉動。”

封面新聞記者 郝瑩

請輸入驗證碼