在我們生活的太陽系里,太陽是絕對的“權威”,各個天體都受到太陽引力等方面的主導。

地球上生命的生存和發展,仰賴的也是太陽的光輝,但也會面臨太陽爆發活動的風險。因此,對太陽的研究至關重要。太陽爆發等強太陽活動,會影響人類航天航空、導航定位、短波通信等。我們最直觀地看到極光,這也是太陽活動的標志。日前,國家空間天氣監測預警中心發布最新研判,本輪太陽活動周的峰值預計在2024年至2025年到來,目前正處于峰值附近。那么,太陽活動周進入峰年階段具體會帶來什么影響?又該如何對其進行監測?

什么是太陽活動?為何和黑子有關?

國家空間天氣監測預警中心主任王勁松表示,太陽活動是指太陽表面大氣中間的所有現象的一個總稱,我們大家比較熟悉的是太陽黑子、日珥、耀斑,還有日冕物質拋射等。太陽的光球表面有時會出現一些暗的區域,它是磁場聚集的地方,這就是太陽黑子。太陽黑子是太陽活動的基本標志。、

什么是“太陽活動周”?

2024年到2025年是太陽活動周的高峰年,這也證明太陽活動的強弱是具有周期性。

太陽活動強弱的周期性,一般用太陽黑子數的平滑月均值來表征,一個太陽活動周平均長度為11.2年。國際規定,以1755年作為第一個太陽活動周的開始時間。這樣計算下來,2024年,太陽正處于第25太陽活動周。

會發生特大地磁暴嗎?還有什么影響?

說到太陽活動其實我們熟知的就是地磁暴,2024年3月23日,太陽爆發X1.1級耀斑,并引發日冕物質拋射事件。國家空間天氣監測預警中心及時監測到該現象,準確預報了其后發生的地磁暴,并發布預警信息。

3月24日23時至3月25日2時,地球發生特大地磁暴,空間高能粒子沿地球磁力線注入地球兩極,使得高層大氣被部分激發,出現極光現象。盡管當時處于滿月時期,但在我國黑龍江漠河、內蒙古根河等地依然拍攝到了清晰的極光。

太陽活動如何影響衛星?

太陽活動對人體的影響是很小的,地磁暴對人體的影響更可以忽略不計,但會對短波通信等產生影響,不過持續的時間也不會太長。對地面設施,如電網、油氣等長距離輸送線路上也容易形成感應電流,造成電網跳閘、管道腐蝕加劇等影響。

此外,地磁暴可能會導致衛星導航設備誤差增大,航空飛行也會面臨通信環境變差和跨極區輻射的雙重風險。比如,在2022年2月份,受地磁暴影響,多顆美國星鏈衛星未能按照計劃進入預定軌道。當時發生了兩次地磁暴,剛發射升空的星鏈衛星還沒來得及“舒展筋骨”,就被各種微粒“撞暈”了。

曾損毀"星鏈"衛星

據太空探索技術公司說,2022年發生的地磁暴使“星鏈”衛星所在區域的大氣變暖,密度增加,大氣阻力比以往發射時的水平增加高達50%。“星鏈”團隊隨后控制衛星進入安全飛行模式,讓衛星“側身”飛行,以降低大氣阻力。不過,大部分衛星進入安全模式后一直無法恢復到正常模式。

國家空間天氣監測預警中心空間天氣技術研發室主任 宗位國:地磁暴它實際上是地球的磁場擾動,它會加熱中高層大氣,然后引起中高層大氣密度的增加,從而引起低軌航天器軌道的加速下降。著名的事件就是2022年初,“星鏈”在發射過程中因為一個小的地磁暴發生以后,軌道大氣密度增加,導致它38顆衛星沒有能夠入軌,從而重返大氣層墜毀了。

監測太陽活動有哪些"國之重器"?

太陽活動高峰年來了,那么我們日常如何監測呢?其實,我國在記錄太陽活動,監測地磁暴等方面進行過很多有益的探索。

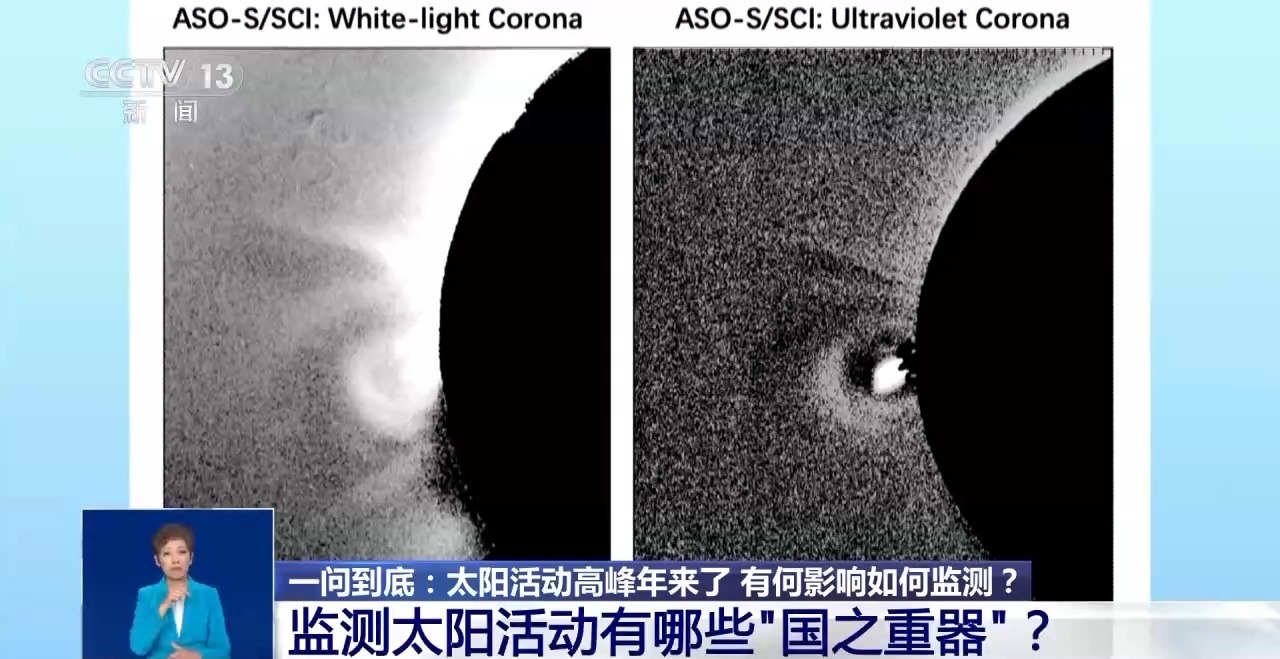

2024年1月,我國“夸父一號”衛星成功地記錄了第25太陽活動周截至目前最大的耀斑。

這是一個X5.0級耀斑,出現在北京時間2024年1月1日,太陽爆發耀斑的同時還伴隨日冕物質拋射,這也再次刷新了第25太陽活動周最大耀斑的紀錄。

“夸父一號”是我國首顆綜合性太陽探測衛星,于2022年10月發射,“夸父一號”衛星的三個載荷成功地跟蹤和記錄了這次爆發,為太陽物理學家帶來加速高能電子的相關信息。

2024年2月,探日先鋒——“羲和號”衛星又傳回了喜訊。南京大學太陽物理團隊基于“羲和號”全日面光譜成像,分別構建了一個太陽暗條和一個日珥的三維速度場。該研究成功再現了暗條、日珥等離子體物質的膨脹、拋射、回落、旋轉和分裂等現象,以后監測太陽活動就像地球上的天氣預報一樣簡單。據了解,“羲和二號”計劃于2026年左右發射。它是一顆對太陽進行立體探測的衛星,可以更加詳細地了解太陽爆發活動對地球的影響。

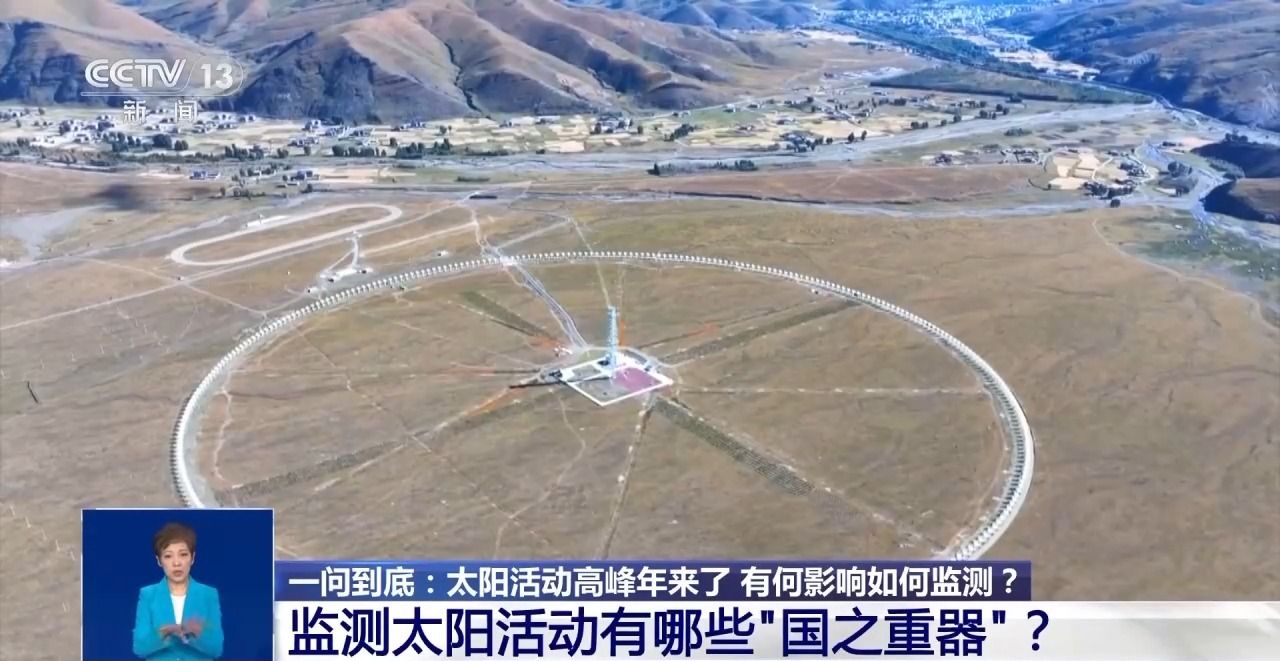

2023年9月,國家重大科技基礎設施子午工程二期標志性設備之一圓環陣太陽射電成像望遠鏡順利通過工藝測試,正式建成。它位于海拔3820米的甘孜州稻城縣,狀如一顆巨大的“千眼天珠”。313部天線均勻分布在直徑為1公里的圓環上,是目前全球規模最大的綜合孔徑射電望遠鏡。其主要任務是實時監測太陽的活動,預測太陽活動對地球的影響。(央視新聞)

請輸入驗證碼