萬億城市,激烈爭雄。

2月6日,隨著鄭州市發布2023年經濟運行情況,26座“萬億城市”經濟版圖正式出爐。

經過梳理發現,廣州重返第四,與重慶攜手邁過3萬億大關;杭州趕超武漢,共同跨過2萬億門檻;合肥躋身城市經濟前20強;煙臺、常州成功晉級“萬億俱樂部”。

萬億城市榜單上,還有哪些看點?你所在的城市上榜了嗎?

經濟版圖大洗牌

地區生產總值跨入萬億,是一座城市發展的重要里程碑,代表著一座城市的經濟實力提升。

從整體來看,2023年的城市格局較為穩定,以4萬億、3萬億、2萬億、1萬億為四個整數關口,形成了不同的梯隊。

第一梯隊是超過4萬億的上海、北京,是目前國內唯二破4萬億的城市,展現了超大強市的經濟實力、科技創新和城市活力。

第二梯隊是超過3萬億的城市。深圳、廣州和重慶位列其中。2023年,廣州與重慶攜手邁過3萬億門檻。

第三梯隊是超過2萬億的城市。蘇州超過2.4萬億,成都超過2.2萬億;2023年,杭州與武漢一起實現了從“1到2”的跨越,雙雙邁入“2萬億俱樂部”。

第四梯隊是超過1萬億的城市。有17座城市位于1萬億——2萬億區間。其中,南京超1.7萬億,天津、寧波超1.6萬億,青島、無錫超1.5萬億。

從排名來看,保持相對穩定狀態。排名前十位城市為上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢和南京,十強的城市格局依舊保持不變。

但在位次上,廣州反超了重慶。策叔注意到,在2023年上半年和三季度之前,重慶一直保持微弱領先,到了第四季度,廣州領先重慶209.94億元。濟南、合肥雙雙前進一位,合肥躋身城市經濟20強;同時,泉州下降了兩位。

從省市分布來看,強者愈強。隨著常州、煙臺晉級,江蘇擁有了5座萬億之城,分別是蘇州、南京、無錫、南通、常州。

廣東緊隨其后,擁有4座,分別是深圳、廣州、佛山、東莞;山東有3座,青島、濟南、煙臺;福建2座,福州、泉州;浙江2座,杭州、寧波。

從城市群分布看,長三角成為最大贏家,擁有9座萬億城市,占三分之一多,可謂獨占鰲頭。在全國9個“2萬億城市”中,長三角有上海、蘇州和杭州3個,也是三分之一。

這也再一次佐證,長三角作為我國經濟發展的強勁活躍增長極,是全國最具經濟活力、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。

此外,珠三角地區有深圳、廣州、佛山和東莞4城;京津冀地區有北京、天津2城;成渝地區有重慶、成都。

從南北方來看,南方領先于北方。目前,南方擁有19座萬億之城,而北方是7座。

從經濟增速來看,增速達到6%以上的城市有8座,分別為鄭州(7.4%)、常州(6.8%)、煙臺(6.6%)、重慶(6.1%)、濟南(6.1%)、深圳(6%)、成都(6%)和無錫(6%)。

鄭州位列首位,遠高于河南省4.1%的增速。工業成為拉動鄭州經濟增長的主要推動力,2023年,鄭州市規模以上工業增加值同比增長12.8%。

煙臺、常州兩位“新秀”也進入增速前三甲,成功躋身“萬億城市俱樂部”,為什么是煙臺和常州?

俯瞰煙臺

煙臺和常州做成了什么

先說煙臺。作為老牌工業城市,近些年來憑借新舊動能轉換,煙臺奮力走出了新路徑,為成功突破萬億打下了堅實基礎。

一方面煙臺夯實工業底盤。工業的41個大門類,煙臺就有37個門類,工業基礎是煙臺晉級的核心優勢。綠色石化、有色貴金屬、高端裝備、電子信息等產業是煙臺的“主力軍”,特別是綠色石化、有色及貴金屬產業產值已過2000億元,成為煙臺支柱性產業。

傳統工業的厚實底盤,為煙臺做好新舊動能轉換增添了底氣。早在2018年,煙臺就被列為山東新舊動能轉換綜合試驗區三核之一,在經歷了老工業轉型的陣痛后,迎來了新的重生。

通過持續做強先進制造業,煙臺大力推行16個重點產業“鏈長”制,重點部署先進結構材料、生物醫藥兩大國家級戰略性新興產業集群,新增山東省十強產業“雁陣形”集群3個、先進制造業集群2個,九大制造業產值突破9000億元。

另一方面,煙臺激發創新動能。目前,煙臺高新技術企業達到2400家左右,梯度培育出6家國家級制造業單項冠軍企業、16家專精特新“小巨人”和2家省級角獸企業、16家制造業單項冠軍企業、55家專精特新中小企業,活躍的創新氛圍和環境,為煙臺做強戰略性新興產業開辟了廣闊賽道。

常州城區夜景

再看常州。常州是26個萬億城市中人口最少、面積較小的城市,為何也能拿到萬億金字招牌?

究其原因,以新能源為代表的新興產業是常州成功晉級的“最大功臣”。

2023年,常州新能源整車產量近68萬輛,占江蘇全省產量的約70%。新能源產業集聚度全國前三,投資熱度全國第一。目前,常州已經集聚了3000多家以整車、動力電池、電機等為核心的制造企業。

新能源產業的蓬勃發展,直接帶動了常州第二產業的增長。2023年,常州第二產業增加值達到4857.5億元,增長7.1%。

如今,常州動力電池出口量高居全國第一,產銷量占全國的1/5,業界流傳著一句話:“得動力電池者,得新能源天下。”

憑借完善的汽車零部件產業,全球裝機量前十名的寧德時代、北電愛思特、蜂巢能源落地常州,整車企業理想、比亞迪、北汽等也陸續在常州布局。

實際上,不止是新能源產業,常州還有著厚實的制造業家底。作為智造名城,常州工業門類完備,國家工業41個大類中有37個,207個中類中有191個,666個小類中有605個。與許多城市的大企業相比,常州注重培育領域細分、創新動能強、質量效益優的中小型企業。

正如常州市委書記陳金虎所說,常州的發展是中小城市內生驅動,內涵增長的典型案例,制造業是這座城市的最亮特色、最大優勢、最強競爭力。

從煙臺和常州的萬億之路可以看到,城市發展要敢于破傳統產業之痛,善于把握新風口新賽道,培育壯大新質生產力,才能在激烈的城市競爭中立于不敗之地。

杭州西湖風光

杭州、武漢攜手晉位的背后

杭州與武漢的位次之爭,一直是許多人關注的焦點。

2023年,兩座城市攜手邁過2萬億大關,浙江擁有了第一座2萬億之城,武漢成為中部地區第一個破2萬億的城市。至此,我國“東西南北中”都有了2萬億城市的身影。

策叔注意到,杭州、武漢兩座城市雖同為2萬億,但卻各擅勝場。

先來看杭州。在2023年,杭州亞運會的成功舉辦,為杭州發展增光添彩。經濟發展中,服務業是杭州經濟的亮點之一。2023年,杭州實現服務業增加值14045億元,增長7.2%,對經濟增長的貢獻率達89%。如此高的增長率和貢獻率,為杭州經濟能級躍升注入了強勁動力。

同樣,數字經濟也是杭州經濟發展的一張名片。2023年,杭州數字經濟核心產業增加值達到5675億元,對GDP的貢獻進一步提升,占比達28.3%,在杭州經濟運行中發揮了“壓艙石”“主引擎”“放大器”的重要作用。

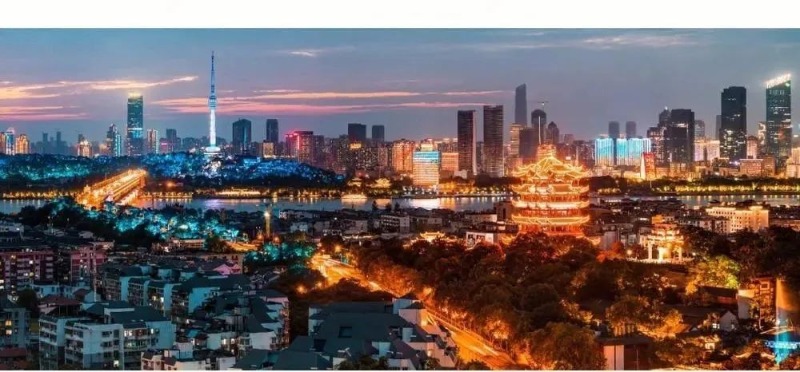

武漢黃鶴樓

再來看武漢。與杭州攜手晉級的武漢,長期扮演著中部地區“領頭羊”的角色,從萬億城市走到2萬億用了9年時間。

為什么武漢能夠率先成為中部地區過2萬億的城市?工業和科教是這座城市的兩張“王牌”。

作為傳統工業重鎮,武漢制造業實力雄厚,擁有東風汽車、寶武鋼鐵和三峽集團等大型企業,實力都非常“硬核”。2023年,武漢市規模以上工業增加值增長4.6%,全市規模以上高技術制造業增加值增長6.8%。

在36個行業大類中,武漢有9個行業產值過500億元,4個行業過千億元,擁有以光電子信息、新能源和智能網聯汽車、生命健康、高端裝備、北斗為代表的五大戰新產業,高新產業發展勢頭強勁,產值占到了武漢GDP的25%。

武漢的另一張“王牌”是科教。武漢擁有武漢大學、華中科技大學等9所雙一流高校,合計共80多所高校。科教實力排在全國前列,在校大學生人數約是杭州的2倍,為武漢的發展積蓄了龐大的人才后備軍。

值得關注的是,杭州、武漢兩城的經濟優勢恰恰是各自的短板之一。武漢工業實力雄厚,杭州數字經濟活躍,兩座城市未來需要互相學習,補齊短板,激活更多產業引擎,催生更多新質生產力,提高2萬億城市的經濟韌性和創新活力。

進入萬億城市之列,展現的是城市經濟規模和實力的壯大,也是中國經濟整體發展的生動縮影。

上海將會成為中國第一個5萬億城市嗎?后備軍唐山、徐州誰會成為下一座萬億城市?榜單上的位次又將發生哪些變化?

2024年的萬億城市經濟版圖,將更有看點。

據決策雜志

請輸入驗證碼