“甲”字形豎穴土坑墓是啥樣?

已經發現的規格、形制較大的古楚墓,一律是“甲”字形豎穴土坑墓。那么,什么是“甲”字形豎穴土坑墓?

簡而言之,“甲”字形,是就墓地平面形式而言的。除去大墓上面的封土,再挖去地面之下的填土,一直挖到槨室位置,這時,如果用無人機從高空向下拍攝,就可以發現:大墓從地面往下,由大到小,逐漸收縮。就平面而言,墓壙區域一般呈正方形(或略呈正方形),呈現一個“田”字形。

但是,這個正方形的其中一條邊,會被剖開成墓道出口。由此出口通往最下面的棺槨位置,即墓道。墓道是供開挖墓壙上下使用的,它是一條斜形坡道。相比于墓壙其它三條邊的坡度,墓道坡度要小很多,否則,形成陡坡,不便于上下,因此,這條坡道相對較長,從棺槨直通地面。這時,從上空往下看,以墓壙為中心的“田”字,連上這條延伸出去的長長的墓道,便成了“甲”字形。

盜墓者打的盜洞(資料圖片)

所謂“豎穴”,是就墓穴與地面關系而言的。眾所周知,古楚國地處江淮,氣候多雨,土壤潮濕,直立性很差。不像北方的黃河流域,那里的土壤直立性強,從地面向下,可以垂直開挖,坑穴再深,四壁也可直立。如果在山坡橫向開挖,也可以鑿進去,西北黃土高坡上一排排窯洞民居,就是這么形成的,而這樣的窯洞,在長江流域是不可能形成的,原因是土壤直立性不夠。正因為如此,所以南方的墓穴幾乎都是深埋地下。在向下開挖墓穴時,一開始占地廣大,向下逐漸收縮,形成“豎穴”。

“甲”字形豎穴土坑墓就是這么形成的。

古楚墓臺階有什么說法?

為了便于豎穴的開挖,墓壙四周便產生了臺階。一般的,每個臺階高約1米;每下一個臺階,墓壙收縮一圈,直到坑底的棺槨。墓穴越深,臺階越多。

可見,墓壙四面臺階的形成,最初是為了開挖的方便。到后來,臺階的層數,逐漸成了墓主身份和地位的象征,這便形成了墓壙內臺階數量的相對固定。位于淮南市謝家集區的李三孤堆楚幽王墓,墓壙臺階為9級,符合《周禮》天子用“九”數的禮制;1987年發掘的湖北荊州包山楚墓墓主為左尹昭佗,是全國最高司法官員,大夫級別,墓壙有14級臺階。湖北江陵縣望山1號楚墓有5級臺階。很多小墓,只有3級臺階,還有更小的墓,根本就沒有臺階。這也表明,墓穴內臺階的級數雖然與墓主身份有關,但現實中不一定全部按照這種“禮制”。

說說古墓里的各種“土”

棺槨之上、回填進入墓壙的土壤,叫“填土”,又稱“回填土”。填土最后與地面持平,高出地面、壘成墳包的,稱“封土”,一般呈饅頭狀。

填土,主要來自先前開挖墓壙的土壤,上下層生熟土混雜在一起,顏色有白有灰,有紅有黃,故稱“五花土”。地下一定深度存在五花土,表明曾經被動過,是確定此處是不是古墓的標志之一。在一些疑似古墓的地方,盜墓鏟挖下去,如果能帶上一些五花土,那盜墓者往往會興奮起來的。

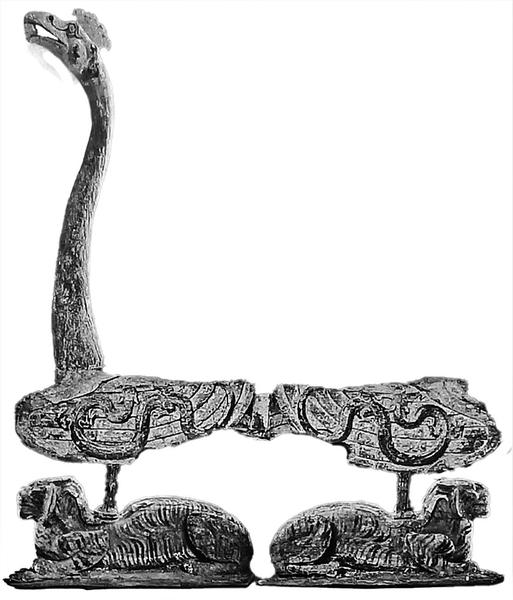

虎形編鐘座(資料圖片)

為確保棺槨內墓主尸體及相關陪葬器物不被氧化、腐爛,有必要密封棺槨,阻斷槨室內外的空氣流通。棺槨與填土之間,往往有一層厚薄不等的青膏泥。青膏泥質地細膩,黏性特別強,濕潤密實,滲水性小,具有很強的隔離效果,戰國及秦漢古墓中,經常使用這種泥。墓葬規格越高,青膏泥越厚。這種土,在濕潤的環境下呈青色,故名青膏泥。一旦干燥,即呈白色或青白色,因此又稱白膏泥。青膏泥軟,白膏泥異常堅硬。兩種泥的組成成分是一樣的,主要是硅鋁氧化物。

青膏泥的學名叫微晶高嶺土。這個名稱,最早與它的產地有關。江西景德鎮高嶺盛產,故名。又叫瓷土,陶瓷生產中常用。由于青膏泥一般是直接包裹在棺槨之上,因此,對于古墓考古發掘乃至盜墓者來說,一旦在發掘中發現青膏泥,就意味著距離槨室僅一“席”之隔了。

楚國古墓中為何常出現竹席?

在已經發掘的楚國古墓中,不論是考古發掘還是盜墓,都發現棺槨之上有竹席。

1987年發掘的湖北荊州包山大墓,槨室上面、被青膏泥包裹著的,是8張編制精美的竹席;1938 年,軍閥李品仙組織軍隊盜掘李三孤堆的楚幽王墓時,槨室之上也有竹席;淮南武王墩墓發掘過程中,考古工作者也發現槨室之上有竹席。有的棺槨底部也有竹席。包山楚墓槨室上的 8 張竹席,發掘人員洗去上面的青膏泥后,顏色新鮮、青黃,像是用鮮竹篾剛剛編成,尚可卷疊;印在青膏泥上的竹篾痕跡清晰可辨。

有經驗的楚墓發掘者都知道,槨室之上如果存在青膏泥和竹席,基本上就可以斷定古墓沒有被盜掘。古楚墓棺槨蓋、底部均有竹席,這有什么說法嗎?

整張、數張竹席鋪在槨蓋上,可以防止填土對棺槨的碾壓,也可以減少填土的漏泄,因此,這個又叫“抗席”。另外,這與古楚國人的習俗有關。這里氣候濕熱,竹席是必備的生活用品。以此陪葬墓主,是對墓主的敬重。先前,生活在江漢流域的人們都有這樣的感受:炎熱的夏天,躺在冰涼的竹席上,是最理想的防暑方法;冬天,在竹席上鋪上棉絮,具有很好的保暖效果。當然,編制精美的竹席,不是一般平民家可以擁有的,因此,民間墓葬有用草席代替竹席的。直到現代,在沒有推行火化殯葬的地方,民間一直有使用草席鋪、蓋棺材的習俗。

關于墳、墓、棺、槨的區別

“墳墓”一詞,人們常說,但在古人看來,墳是墳,墓是墓,二者是不同的。為了弄清墳、墓的概念,我們先了解一下《禮記》中記載的孔子尋找父親墓地的故事。

孔子三歲喪父,他的母親沒有告訴他父親的墓葬在哪兒,直到母親去世。后來別人告訴他,他才知道父親葬在哪兒。為什么找不到墓地?主要是那時只有墓,沒有墳。根據《禮記》記載:土之高者為墳,葬而無墳者為墓。高出地面的封土,老百姓稱之為“墳頭”的,叫墳;地面以下,深埋尸體的,叫墓。據說中國春秋以前的墓葬是沒有封土的,也就是說,春秋之前只有墓而沒有墳。壘起墳頭,在墳頭上種樹,最初目的是“不可以弗識”,即為了辨識墓地的位置,以便祭祀和紀念。后來,墳頭的大小逐漸成了墓主身份以及墓主后人身份、地位的象征。

《周禮》《白虎通義》等,對墳(封土)的高度、種樹的數量與種類,都有明確記載。比如《白虎通義》載:天子墳高3仞,樹以松;諸侯半之;大夫8尺,樹以欒;士4尺,樹以槐;庶人無墳,樹以楊柳。顯然,墳的高度、墳頭上所種的樹的種類,均與墓主的身份有關。

這就不難理解,天子墳、諸侯墳、大夫墳為何高大;平民百姓的墳為何都是小墳包、甚至干脆就沒有墳,只有葬身之處的一棵楊柳樹了。如果這棵楊柳樹因干旱或病蟲害死了,勢必就要像孔子那樣,到處尋墓了。

楚俗視死如生,在墳墓前所做的一切祭祀活動,都希望墓主在另一個世界里能充分享受到,因此,對墳墓環境的營造十分重視。非獨楚人,或許炎黃子孫皆然,秦始皇陵的營建,先后動用70萬人、花費37年的時間,原因即在于此。

稍有規模的墓葬,均有棺槨。棺槨,人們一直這么說。事實上,棺與槨,是兩種不同的葬具。槨在外,棺在內;棺、槨都可能不止一層,也就是說,槨內又有槨;棺內又有棺。棺槨的層數,往往與墓主的身份有關。湖北荊州的包山楚墓,槨蓋下面又有一層蓋板,這層蓋板下面,分有五個室,東西南北中各有一室。中間的一個室,是棺室所在。棺內又套兩層棺,即第三層棺內才是墓主尸體。

據目擊者回憶說,淮南李三孤堆楚幽王墓槨蓋下面,有 9 個室:東西南北,每個方向各有兩個室;中間的第 9 個室是棺室。棺室沒有再分層,揭開棺蓋,直接就是墓主尸體。可見,雖然古楚國大墓內棺槨規制與墓主身份有一定關系,但具體情況不可一概而論,也存在著一些變化。

□豐吉

編輯 吳華麗

請輸入驗證碼