這幾天,有條新聞引起網友熱議:

“我國首個腦機接口未來產業集聚區‘腦智天地’在上海啟動建設。”

從馬斯克官宣的首個Neuralink腦機接口,到上海正在打造的產業集聚區,網友紛紛感慨:未來已來。或許有一天,科幻電影里“意念移物”場景將變成現實,我們裝上芯片的大腦能連接上任何一個電子設備,可以實現“心想事成”的極高效率。

這些,在未來產業的技術洪流之下,或許不僅僅是暢想。

未來產業,是對未來經濟社會發展具有重大引領和變革作用的前瞻性戰略性新興產業,比如量子科技、人工智能、空天信息、低空經濟、低碳能源、未來網絡等。未來產業相比常說的“戰略性新興產業”,還要更“新興”,是處于萌芽階段或產業化初期的“潛力產業”。

創新“特長生”安徽,也正搶占新一輪科技革命和產業變革先機,打造獨具特色的未來產業先導區。

據安徽省發展改革委消息,2024年,安徽布局籌建首批10個省未來產業先導區,主要涉及量子科技、空天信息、通用智能、低碳能源、生命科學等領域,集中在合肥、蕪湖、蚌埠、馬鞍山等市。今年一季度,安徽省級未來產業先導區集聚產業鏈核心企業超100家,產業規模超196億元。

先導區,猶如“創新先行者”,在技術、體制機制、政策上先行先試,引領全省未來產業提質增速。

量子科技產業集聚企業數量位居全國第1,人工智能產業發展指數居全國第5,低空經濟產業規模居全國前列。

通過建設未來產業先導區,安徽正在打通“源頭創新—技術轉化—產品開發—場景應用—產業化—產業集群”的未來產業培育鏈路,聚力打造具有重要影響力和競爭力的未來技術策源地、未來場景應用地和未來產業集聚地。

“居全國首位”

在合肥高新區的云飛路上,每隔一段距離就有“量子”的顯著標識,這也讓這條路有了一個更為人熟知的名字——“量子大道”。

這條“量子大道”集聚了30余家量子科技龍頭企業,涵蓋量子計算、通信和測量三大領域,形成了全國最密集的量子產業生態圈。

在一處實驗室里,“本源悟空”正在平穩運行。這是本源量子最新一代工程化量子計算機,其搭載的硬件、芯片、操作系統、應用軟件等四個方面均自主可控,國產化率已超過80%,其余部件已自研備用,標志著我國超導量子計算機自主產業鏈基本“成鏈”。2024年初,“本源悟空”上線運行,并向全球用戶開放使用。

“本源悟空”量子計算機研制團隊負責人、中國科學技術大學教授郭國平說,相比經典計算機,量子計算機最大的優勢就是快。量子計算機通過量子疊加和并行計算特性,可以將指數級增長的計算需求壓縮到可控范圍內。在處理相同規模的問題時,量子計算機所需的計算資源可能僅為經典計算機的1‰甚至更少。

運行一年多來,“本源悟空”正在越來越多應用場景中“大顯身手”。今年2月,本源量子軟件開發團隊依據生物化學行業研究人員實際需求與操作習慣,對中國自主量子計算化學“計算器”ChemiQ進行全新升級,完成真實量子芯片對接,成功接入“本源悟空”自主量子算力,幫助生物化學領域的研究人員通過量子計算的方式更快速地解決化學問題。

目前,“本源悟空”已經商業化部署到算力、教育等多個領域,與10多家超算中心、60多所高校、300多家金融、航空、航天、電力等領域的單位和企業進行了100多個量子計算示范應用。

“悟空”超快的“量子速度”,只是合肥量子科技產業蓬勃發展的一個縮影。“合肥作為量子科技創新發展的重要策源地,聚集了全國近1/3的量子科技企業。目前,全市量子產業鏈上下游企業70余家,居全國首位。”合肥市科技局副局長呂波說,從產業生態的角度看,合肥已初步構建了從基礎研究、核心技術攻關到工程化、產業化的完整生態鏈。

聚焦合肥量子科技省未來產業先導區建設,安徽省、合肥市兩級建立完善了投入增長機制,實施“科技創新+場景應用”行動,安排不少于3000萬元資金,計劃打造不少于30個城市場景和30個產業場景;出臺量子專項支持政策,安排不少于1億元財政資金支持量子企業發展。籌備組建首期規模為2億元的量子產業專項基金,為量子產業科技成果轉化和產業鏈招引項目提供融資保障。今年一季度,該先導區集聚量子產業鏈企業72家,其中新增引進8家量子產業鏈企業,產業鏈企業營業收入約10.1億元。

“累計銷售超過100架”

“大飛機看上海,小飛機看蕪湖”,這是產業界對于蕪湖飛機制造業的美譽。

近日,在中電科蕪湖鉆石飛機制造有限公司的制造工廠,工人們正忙著組裝飛機,機庫內一架架嶄新的通用飛機格外引人注目。“自飛機量產以來,已經累計銷售通用飛機超過100架。”中電科蕪湖鉆石飛機制造有限公司企宣部負責人顧玲說道。

在一座園區,就足以可見蕪湖的“制造功力”。鉆石飛機所在的蕪湖航空產業園配套完善,產業鏈完整,大大小小的航空類企業,幾乎覆蓋了通用飛機制造的全產業鏈。

以鉆石飛機新研發的CA42飛機為例,發動機是蕪湖鉆石航發的,航電系統是華明航空的,螺旋槳使用的是勁旋風的……核心部件基本實現了園區內自主生產,真正實現不出園區就能造一架國產通用飛機。

低空經濟是未來產業新賽道。蕪湖市2013年就瞄準低空經濟,建立了航空產業園,目前已集聚航空新材料、無人機、發動機、螺旋槳、通用航電、航空部附件等產業鏈企業近200家,涵蓋研發、制造、維保、運營、培訓、物流等全產業鏈,整機重點核心部件自主配套率達100%。

為了扶持低空經濟做大做強,蕪湖真金白銀支持低空經濟省未來產業先導區建設,全鏈布局構筑產業生態。出臺支持未來產業發展實施細則,對重大項目、創新平臺和場景建設,給予最高1000萬元支持;推行“政府領投+企業跟投”模式,10億元省低空產業發展基金在蕪湖灣沚區設立。

今年一季度,蕪湖低空經濟省先導區集聚低空產業鏈企業198家,低空經濟產業規模達85億元,累計建成國家級、省級創新平臺近50個,初步形成“制造—飛行—安全—服務”的全鏈條產業生態。

“實現零的突破”

提起蚌埠,人們想到的是中國南北分界線,想到是鮮美的小龍蝦,但人們很少能想到,這里還是一種微小傳感器的制造之都。

賽迪顧問發布的《2025年中國MEMS產業發展與十大高質量傳感器園區報告》中,蚌埠經濟開發區以第六名躋身全國十大MEMS園區。

什么是MEMS?它也叫做微電子機械系統、微系統、微機械等,指尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置,主要民用領域是電子、醫學、工業、汽車和航空航天系統。

比如在智能手機里感知方向的陀螺儀、新能源汽車中監測電池安全的熱失控傳感器、機器人身上捕捉環境信號的觸覺元件……這些藏在科技產品里的“小元件”,正是讓萬物實現智能感知的關鍵——傳感器。它們如同科技世界的“神經元”,用微小身軀傳遞著海量信號。

在蚌埠智能傳感產業的崛起歷程中,安徽北方微電子研究院是繞不開的“原點”。自1979年扎根龍子湖畔,這家科研院所歷經46年深耕,從最初的集成電路研究,到如今掌握6/8英寸體硅MEMS微系統工藝平臺,自主研發4套國際先進工藝技術體系,累計獲省部級以上科技成果200余項、發明專利400余件。

蚌埠充分發揮北方微電子研究院這一國內中高端MEMS技術與產品頭部企業的龍頭帶動作用,推進創新鏈、產業鏈、生態鏈深度融合,聚集了一大批產業鏈上下游企業。

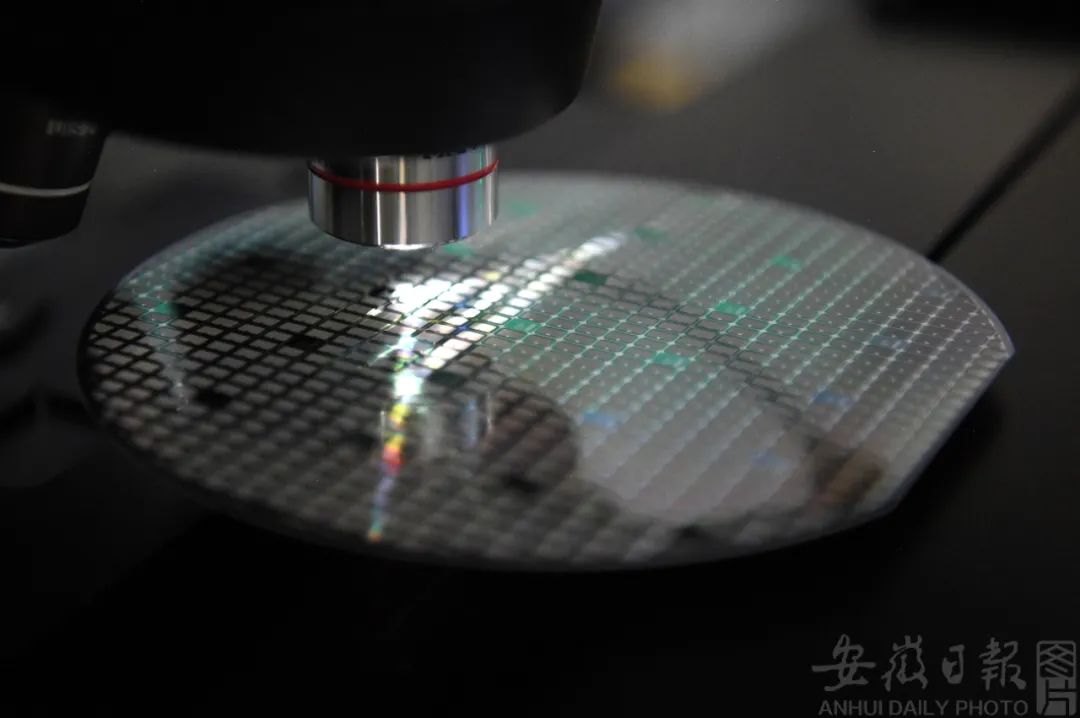

在華鑫微納8英寸MEMS晶圓生產線車間,188臺(套)設備全速運轉,6款串線產品已經完成全流程工程批流片開始調試生產。作為國家集成電路生產力布局的重大項目,這條生產線不僅是全國首條8英寸MEMS晶圓全自動生產線,更將實現壓電MEMS量產零的突破。

目前,蚌埠智能傳感器產業發展初具規模,中央創新園區生產生活配套設施建成投用,3條公共服務示范線投入運營,8英寸晶圓制造線成功串線,成為全國為數不多的同時擁有集成電路及MEMS晶圓生產線的城市。

在先導區建設中,蚌埠智能傳感先導區還出臺支持智能傳感產業人才發展十條措施,創新建立按薪定才評價模式,依據企業給予人才的薪資以及人才對企業的業績貢獻來評定,真正讓市場為人才“定價”。

“從實驗室到生產線,從技術研發到場景應用,蚌埠正搭建起智能傳感器‘技術—平臺—產業’的完整鏈條。”安徽北方微電子研究院副總經理高軍表示。

未來產業,是以超前意識謀劃的“超前產業”。隨著技術革命、產業變革的推進和各地悉心的布局培育,在未來產業先導區這片“試驗田”上,創新的“苗子”正茁壯成長。

量子計算機、“飛行巴士”、人形機器人……在當前來看還是很新鮮甚至極具未來感的新技術、新成果、新應用,經過多年技術迭代、產業培育、市場拓展,在若干年后有望走進千家萬戶,更好地造福人類、惠澤你我。

(安徽日報-江淮觀察)

請輸入驗證碼