據安徽時評發布 “開封有個包青天,鐵面無私辨忠奸……”20世紀90年代,以古典名著《三俠五義》里包拯為原型改編而成的電視劇《包青天》登陸熒幕,掀起了“包青天熱”。

隨著主題曲的傳唱,不少人以為“包青天”包拯為河南人,殊不知,這位至今仍在“發光發熱”的包公,是位地地道道的合肥人。

今天,我們來嘮一嘮這位安徽老鄉包拯,究竟有何魅力讓他在千年之后仍被大家念念不忘?

一

圣人無常心,以百姓心為心。

“清心為治本,直道是身謀。秀干終成棟,精鋼不作鉤。倉充鼠雀喜,草盡兔狐愁。史冊有遺訓,毋貽來者羞。”包拯這首明志詩,抒發作國之棟梁、民之廉吏的皎潔心志,且他“知行合一”,一以貫之。

包公水晶矩陣現代塑像 胡錦鵬/圖

北宋時,端州特產端硯被列為朝廷貢品,康定元年(1040年)間,包拯任端州(今廣東肇慶)知軍州事,端州地方官員以端硯作為結交京城權貴的禮物,對硯工巧取豪奪,以貢數的數十倍征收,硯工苦不堪言。包公明察秋毫,只征硯貢,懲治硯貪,鏟除從端州到京城高官顯貴的端硯腐敗鏈條。此外,懲治貪腐、修堤筑壩、治理水患、開鑿包公井、興建豐濟倉、創辦星巖書院……包公所到之處,為民請命、為民造福。

“天之至私,用之至公”,正因包公如青天一般清朗無情、公正無私,百姓才尊其為“包青天”。

“后世子孫仕宦有犯贓濫者,不得放歸本家;亡歿之后,不得葬于大塋之中。不從吾志,非吾子孫。”這是包公為包氏后代子孫立下家訓,堪稱“史上最嚴家訓”。包公的兒子包綬、包公長孫包永年,無論在哪任職,恪守家訓,廉勤自守。

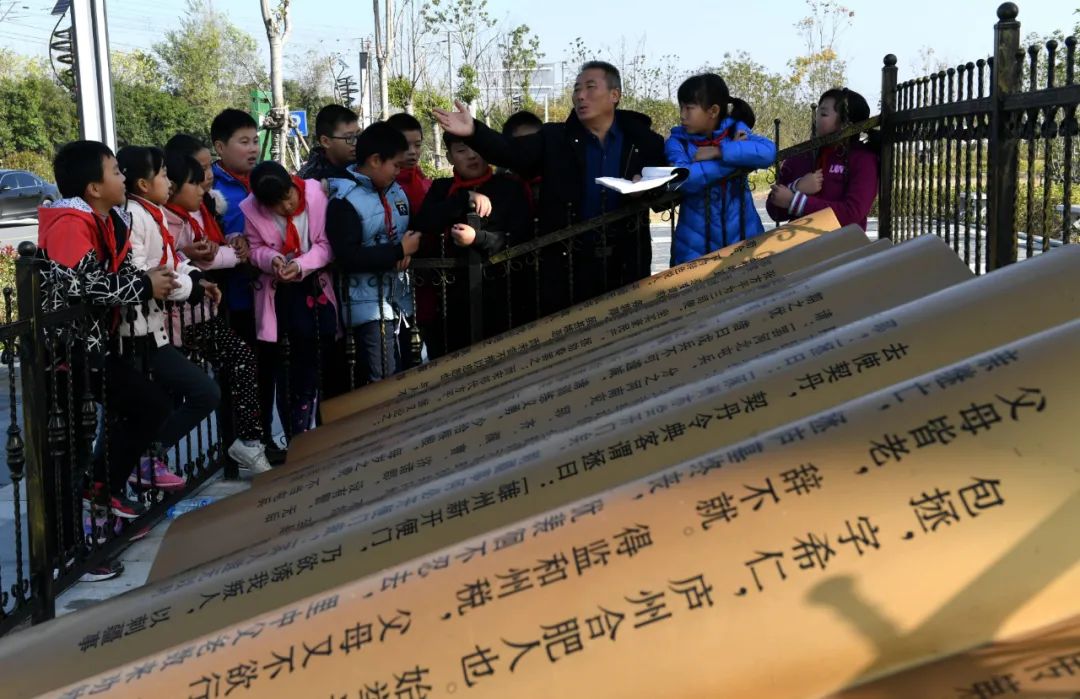

傳承包公家風 楊竹/圖

千百年來,包公以清正廉潔、執法嚴明、鐵面無私和不畏權貴的品質贏得百姓的稱頌,更成為從政者的楷模。人們對包公的崇敬,正是對社會公正和政治清明的向往。

包公還是一位四里八鄉皆知的“大孝子”。世人皆知“孝肅公”包拯以 “肅”聞名,而其“孝”往往被忽略。從天圣五年(1027年)至景祐四年(1037年)的十年間,包拯居住鄉里,盡力侍親,直至料理完父母身后事才出仕。

“包公的孝行,受到了當時及后世的肯定和傳頌,他的謚號‘孝’肅之孝因此而來。”安徽大學法學院副院長、安徽包公研究中心負責人畢金平說,歐陽修稱贊包公“少有孝行,聞于鄉里”;司馬光稱贊“進士及第,以親老侍養,不仕宦且十年,人稱其孝”。

有人說“孝、廉、智、正、忠”,是對包公一生的凝練概括。無論是在家還是出仕,包公把每一個字的內涵都詮釋得淋漓盡致,其德昭昭,光耀千載。

今天,我們紀念包公,不僅是為了紀念這位歷史上的杰出人物,更是為了傳承弘揚包公的精神和文化價值,對現實生活起到訓誡、借鑒和啟迪的作用。

二

無形的文化,要靠有形的環境和載體去展現和傳播。

如果說“一千個觀眾眼中有一千個哈姆雷特”,那么當人們走進肥東縣包公鎮包公故里文化園,看到包公塑像時就有這樣的感受。

這座塑像高3.9米,主體雕塑由7600多片鐵色水晶組成,上面雕刻包公奏議集的名句,是國內唯一的一尊以現代手法呈現的包公像,寓意一千多年來,無數老百姓心目中不斷增輝的包青天形象。

無論在廟堂還是市井,在正史還是戲曲、傳說中,時至今日,包公仍然是長盛不衰的現象級IP。

城市文化的賡續,要靠IP。不斷思考和探索包公精神的內涵、外延,是為了以包公精神為骨架,不斷賦予新的文化血肉,促進文旅融合,帶動城市形象提升。

如何擦亮包公品牌?作為包公出生地的肥東,深度挖掘“包公與廉潔文化”,打造包公故里文化園,主打尋根文化、族譜文化、孝親文化。

游客在合肥包公祠游覽 解光文/圖

一代名臣包拯到底歸葬何處?包公祠、包公墓、清風閣……沒有哪一座公園像合肥包公園這般專一,“包公”元素遍布公園各角落。這座為紀念包拯而建的包公園,2010年5月,憑借著清官包公歷史文化,被中央紀委監察部命名為首批全國廉政教育基地。

“辦實事,才過勁!”“兩袖清風,真的烈”……在合肥軌道交通1號線“包公園站”,包公化身漫畫卡通形象,活潑而不失嚴肅,用頗有特色的合肥方言上起“廉政”小課堂,包公儼然成為合肥代言人。

今天,包公已經成為合肥乃至安徽的一張名片。我們探究什么樣的水土才能養出這樣的人物,更是從中探尋如何擦亮包公歷史文化品牌,找到文旅融合的發力點,向市民和游客展現一個既底蘊深厚又年輕活潑的城市形象。

三

包公是合肥的,也是世界的。

據統計,國內有關包公的祠廟樓閣數以百計,還有許多以包公、孝肅等相關命名的橋梁、街道、村鎮等。東南亞地區的泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞,都有包公廟。

許多游客專程到合肥、開封、肇慶等地,拜謁包公祠、廟、墓、碑。包公已成為文化交流的橋梁,縮短時空距離,拉近人與人之間的感情。

在日本、韓國、美國等地,包公故事廣為流傳。合肥地區流傳的民間文學包公故事,是國家級非物質文化遺產,于2021年5月24日被列入第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

廬劇《包公打舅》、京劇《鍘美案》、越劇《追魚》等傳統戲曲包公戲,《包青天》《包公奇案》《少年包青天》《神探包青天》等影視劇通過互聯網走向世界。

傳統廬劇《包公打舅》深受歡迎 羅祥勇/圖

包公,如同一條紐帶,連接過去、現在與未來。

安徽大學“安徽包公研究中心”不僅研究包公本身,還擴展到基層社會治理、農村社區治理、包公與廉潔文化融入大學生思想政治教育的有效路徑等新領域,為社會發展提供智力支持。

青椒燒帶魚“代代清廉”,大蔥炒白干“清白人生”,蓮子開口湯“蓮(廉)心一片”……翻開包公故里推出的“包公家宴”菜譜,將包公的公正廉明精神和新時代相結合,為婚喪嫁娶中持續攀升的人情消費和越來越高的酒宴規模“降溫”“瘦身”,推動移風易俗。

“包公故事代代相傳,足以說明‘包公與廉潔文化’具有強大的生命力,并能為當下社會提供諸多參考。”畢金平呼吁,通過網絡傳播、學術研究等提升包拯項目研究的國際化程度,拓展“包公與廉潔文化”的國際影響力。

古往今來,“孝、廉、智、正、忠”,一直是民之所盼,包拯因而成為中華民族發展歷史上具有代表性的人物之一。當今世界,有華人的地方就有包公。每一個推崇包公的人,都把自己對清正廉潔的希冀、對公平正義的向往、對至情至善的理解、對家鄉故土的懷念,砌在他的身邊,成就一座巍峨的文化豐碑。

這,或許就是我們今天推崇包公的意義吧!

請輸入驗證碼