大皖新聞訊 一身鉛衣20多斤,手術時,一站就是幾個小時。在醫務工作者中,有這樣一個特殊且重要的群體,他們就是被稱為“鉛衣人”的介入科醫生。

戴家應,是安慶介入技術的開拓者。1995年嘗試介入治療第一位肺癌病人開始,從此身穿“鉛衣”在負重狀態下為病人手術,一干便是28年。

他是安慶介入技術的開拓者之一

生病了去醫院看病,一般人腦子里都有個粗略的概念:“不外乎看內科或者外科”。事實上,你還應該知道和內科外科并列的第三大臨床科室——介入科。

外科治療是靠手術,內科治療靠服藥。介入科,顧名思義是進行介入診療的科室。它不像完全打開的那種暴露、開放似的手術,同時,也不是一種靠藥物來治療的手術,而是介于集影像診斷與臨床治療為一體的新興治療方式。

安慶市立醫院介入醫學起步于1989年。1993年,戴家應,畢業從安徽醫科大學畢業。兩年后,他在安慶市立醫院嘗試介入治療第一位肺癌病人,便取得不錯療效。

在工作的同時,面對這一門新興學科,戴家應不放過一切學習機會。2002年,他從上海中山醫院進修歸來后,謹遵介入名師王建華的教導,將理論與實踐緊密結合在一起。

2002年的一個冬夜,一位因上肢動脈血栓導致手指發黑的老太被送往醫院后,經一個通宵的介入手術,患者保住了手指。

后來,安慶市立醫院介入科以肝癌等惡性腫瘤微創介入中心和出血中心建設為抓手,發展血管內介入技術以及消融、碘-125粒子、臭氧等非血管介入技術,讓本地區百姓在家門口就能享受高質量介入醫學服務。

2008年,戴家應團隊的介入課題便獲得安慶市政府科技進步二等獎。而戴家應作為介入治療開拓者,每一次被患者道一聲“謝謝”的背后,無不浸透著他的智慧和汗水。

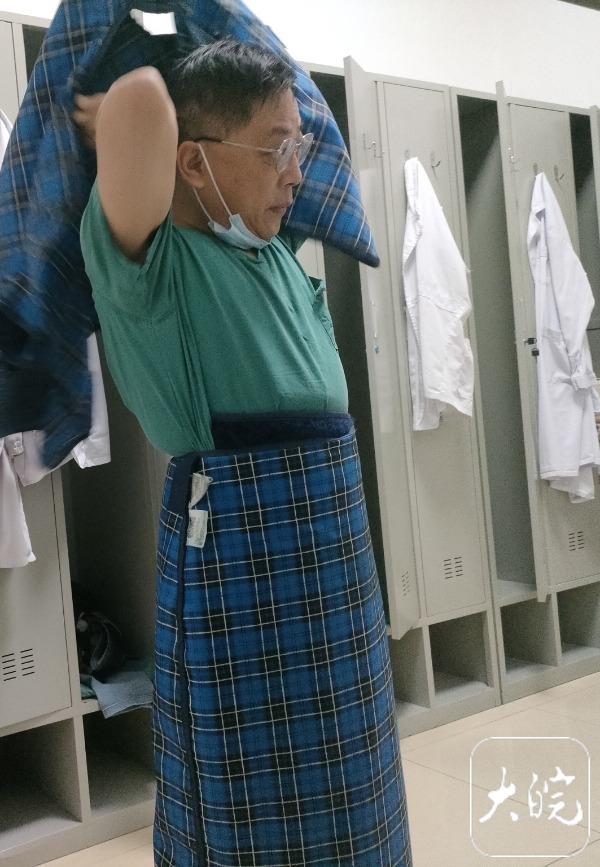

戴家應穿上鉛衣準備工作。

他在業界被戲稱是醫院急救的“119”

2013年,安慶市立醫院開設介入門診和病房。從此,許多大出血患者急診,首先想到的是介入治療。作為醫院的急救先鋒,業界戲稱介入科的戴家應是醫院急救的“119”。

“有位產婦產后出血,要做介入!”一個寒冬臘月的深夜,急促的電話聲突然響起,戴家應立即起身趕往醫院,快速完成手術。

當戴家應拖著疲倦的身軀回到家時,已是次日凌晨1點多。可剛睡下,他又接到電話“又從縣里轉來一個產后出血的患者。”

此時,戴家應腦海中浮現的是產婦蒼白的面孔、家屬無助和期待的眼神。于是不由分說又迅速趕到醫院。

回憶起那一夜,戴家應一連做了三個產后出血手術,手術結束,天已大亮,而他緊接著又投入白天日常工作。

如今,安慶市立醫院介入科在出血性疾病急救、肝癌等惡性腫瘤、梗阻性黃疸、肝血管瘤、子宮肌瘤及腺肌癥、脾功能亢進等介入治療獨具特色。每年完成各類介入手術1500臺。

值得一提的是,20多年來。戴家應已成功搶救產后大出血1000例,使她們轉危為安。

為了解患者術后的康復情況,平時戴家應只要有時間,便帶著介入科醫護團隊開展隨訪,去看看介入手術患者的“別樣”人生。

戴家應在手術前與患者交流。

28年來身穿20多斤的“鉛衣”負重手術

2021年,安慶市立醫院成立介入治療科,成為開展介入放射工作和設置獨立病房的臨床科室。

介入科,殊不知幾乎所有的手術要在X射線的引導下完成,為了防止輻射帶來的傷害,整個手術過程中,他們都要身穿一套近30斤重的鉛制防護服。

一身鉛衣重達幾十斤,一站就是幾個小時,一天十幾臺手術連軸轉……這是介入手術醫生們工作的狀態。

手術期間,戴家應需要幾次進出手術室,內外聯動、觀察,確保介入治療的最佳效果。戴家應說,一天幾臺手術下來,他和同事的手術衣一次次被汗水浸透。

戴家應表示,如今,隨著介入的技術和材料越來越發展,越來越多疾病開始傾向于介入手術為主,開刀的比例降低了,所以介入醫生就工作量更大了,強度就更大了。

“鉛衣”穿上后又悶又重,戴家應卻身穿20多斤“鉛衣”負重手術一干便是28年。6月9日上午,記者在醫院采訪時,談起戴家應,無不為其點贊。

付出總有收獲,如今,安慶市立醫院介入治療科獲中國出血中心聯盟理事、安徽省介入放射專科醫聯體常務理事、安徽省血管瘤血管畸形聯盟常務理事稱號。

戴家應本人則因致力肝癌多模式治療實踐與推廣,2022年參加了三個月“國際肝癌介入精英大師班”培訓和“中國肝癌影響力”論壇,獲得了與國內外頂尖學者學習交流的機會。還受邀參加中國肝癌介入MDT聯盟組織的“肝癌介入手術管理”編纂。

大皖新聞記者 蔣六喬 通訊員 張冰

編輯 張大為

請輸入驗證碼