大皖新聞訊 近日,中國科大附一院(安徽省立醫院)心血管內科主任馬禮坤教授團隊率先在省內開展了介入機器人輔助下冠狀動脈介入治療(PCI)手術。在機器人輔助下,介入醫生實現“室外”操作、精準操作。

在室外操控機器人完成心臟手術

77歲的李大爺,有心房顫動病史,還曾接受過冠狀動脈介入治療。據李大爺介紹,四年前,在提了一桶水后,感覺胸悶,此后逐漸加重。一個月前,因為胸悶胸痛加劇,到中國科大附一院心血管內科門診就診。入院后經醫生診斷,考慮為“不穩定型心絞痛、冠心病、心房顫動”。

冠脈造影是診斷冠心病的“金標準”,為進一步明確診斷,馬禮坤教授團隊為李大爺做了冠脈造影檢查,結果提示:李大爺的心臟前降支中段嚴重狹窄。

“前降支是心臟最重要的供血血管之一,若不及時治療,一旦發生堵塞,李大爺隨時可能會出現急性心肌梗塞,影響心功能甚至危及生命安全。”經過充分討論及評估,并征得患者及家屬同意后,馬禮坤決定使用介入機器人為李大爺處理前降支中段靶病變。

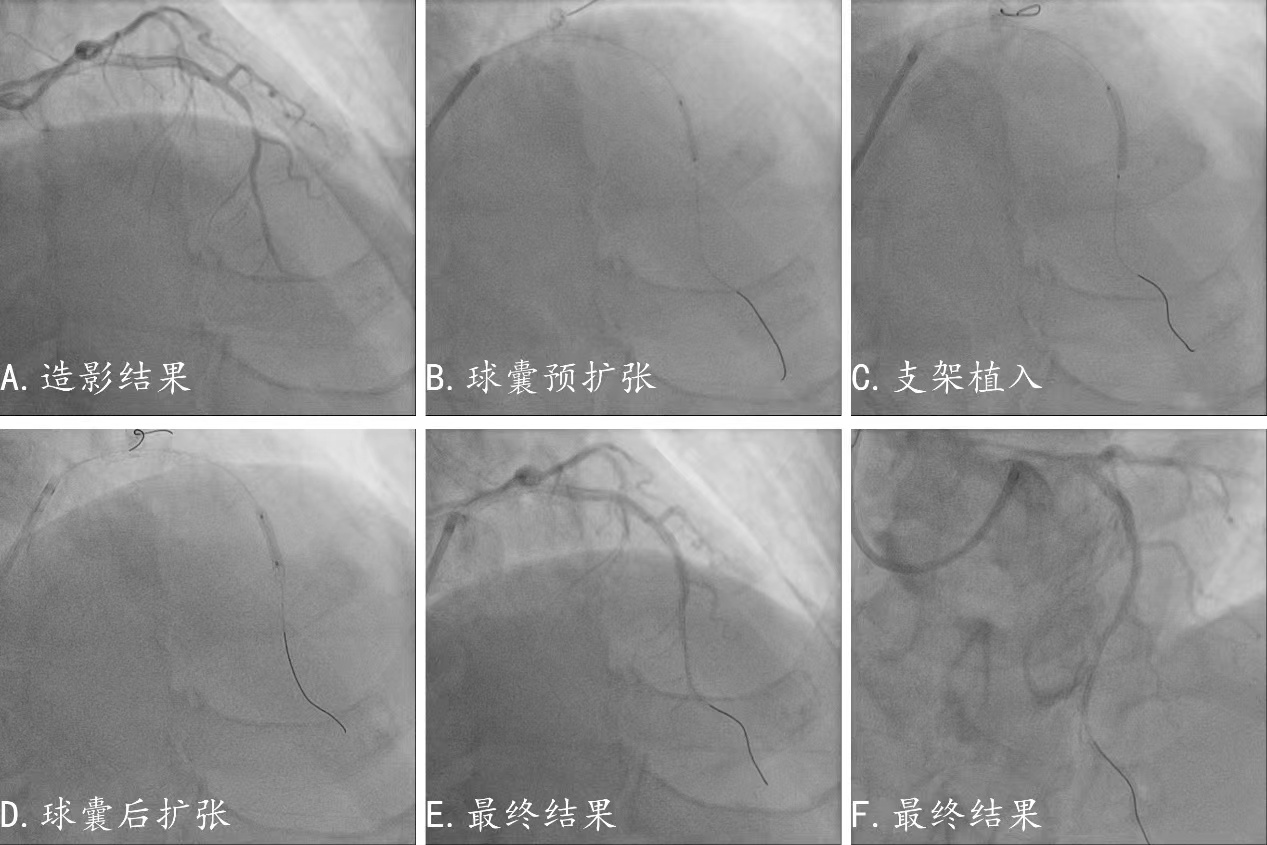

4月29日,馬禮坤在“室外”操控機器人推送導絲通過靶病變至前降支遠端。隨后,利用機器人相繼完成了前降支中段病變2.0/15mm球囊預擴張、2.5/18mm支架植入以及2.75/12mm球囊后擴張,整個過程李大爺沒有任何不適。術后造影及血管內超聲也顯示手術效果良好,李大爺胸痛胸悶的癥狀明顯緩解,術后第三天就出院了。

在介入機器人輔助下操作更加精準

馬禮坤介紹,介入機器人由定位機械臂、操作平臺、導絲導管裝置及推送旋轉運動機構等部分組成。介入醫生可以通過平臺遙感操作,將導絲、球囊或支架精確送至目標位置。

“介入機器人對于推動介入醫學發展具有重要意義。”馬禮坤指出,傳統介入手術,醫護人員在X射線下進行手術,不僅導致體力消耗增大、精力下降,長時間累積的輻射量也會對身體產生傷害。“介入機器人可以實現’室外’操作、坐姿操作、有效降低醫生體力消耗,減少輻射照射。”

“冠狀動脈介入治療手術需要術者非常精細、穩定的操作技巧。”實踐證明,介入機器人機械操作、傳送精度高,顯著提高了導絲的精確操作能力,能夠降低術后并發癥如導絲穿孔、支架定位不佳的發生率。隨著介入機器人及5G技術的發展,遠程介入手術將變成現實,讓基層及偏遠地區的冠心病患者得到有效救治。

預防冠心病 健康的生活方式很重要

冠心病全稱“冠狀動脈粥樣硬化性心臟病”,是指血液中的脂質沉著,堆積在原本光滑的動脈內膜上,形成斑塊,臨床稱為動脈粥樣硬化。斑塊增多后會造成血管管腔狹窄,血流受阻,進而導致心臟缺血,產生心絞痛甚至心肌梗死。

“治療方面,除了藥物治療外,冠狀動脈介入治療是一種有效疏通血管的治療方式。經過介入治療,使原本狹窄的血管恢復通暢,能夠改善患者生活質量,降低患者致殘率及死亡率。”馬禮坤提醒,預防冠心病要養成健康的生活方式,戒煙、低脂低鹽飲食,還要避免壓力過大、情緒緊張,造成血管收縮加重血管擁堵。同時,一旦發現自身有胸痛胸悶等癥狀,就要及時去到醫院,做到早發現、早診斷、早治療。

大皖新聞記者 葉曉 通訊員 李龍偉 方詠

編輯 張思平

請輸入驗證碼