大皖新聞訊 同樣是“面朝黃土背朝天”,“90后”女孩秦金嬌的工作不是從泥土里種糧食,而是從泥土里發現歷史。秦金嬌是蚌埠雙墩遺址國家考古遺址公園管理處的一名考古工作者。雖然工作環境艱苦,但熱愛讓她扎根泥土,去發現更多的歷史。

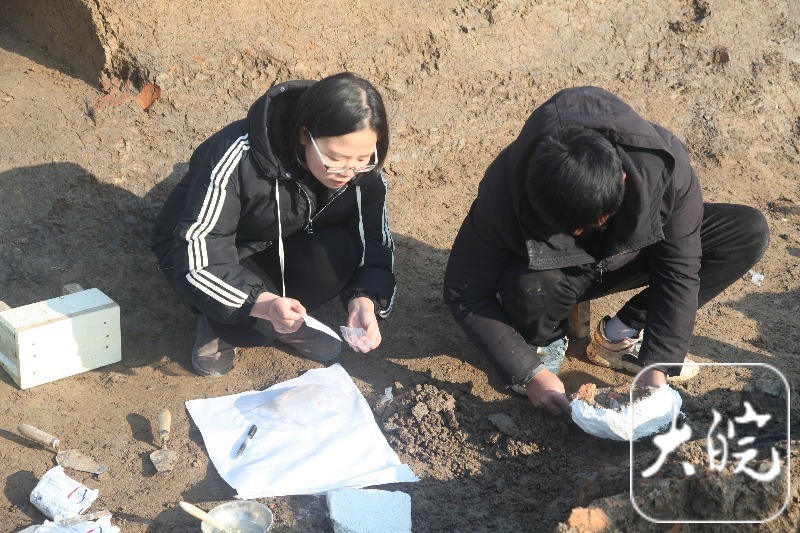

秦金嬌(左)在蚌埠禹會村遺址考古發掘現場。

不懼野外發掘艱苦環境

秦金嬌大學讀的是文物與博物館專業。大學畢業后,很多同學去了博物館等單位,但秦金嬌卻選擇進入考古一線,成為了一名并不多見的女性考古工作者。

“就是喜歡,沒有考慮其他。”秦金嬌說,自己從小就很喜歡歷史,對文物也充滿好奇,報考大學時毫不猶豫地選擇了文物專業。經過大學的學習,她對文物考古的熱愛絲毫不減。

考古是一項非常枯燥的工作,特別是野外發掘時,環境的艱苦超乎想象,因此在考古工作中女性的身影相對較少。

“如果是野外發掘時期,只要不下大雨,基本都是在戶外。”秦金嬌說,夏天最熱時,地表溫度能達到40多度,考古隊員只能戴著草帽擋一擋陽光的炙烤。

“冬天最冷時零下十幾度,倒不是怕冷,而是地面都凍住了,根本挖不動。”秦金嬌清楚地記得,2020年底,她在蚌埠禹會村遺址參加龍山城址的發掘,“當時天寒地凍,我們只能趁著出太陽時地面的冰稍稍融化就趕緊挖,但也非常費勁。”一天下來,不僅臉被凍得發紅,手也因為用力過猛而酸疼不已。

一線磨煉中不斷成長

不過,環境雖艱苦,秦金嬌卻沒有絲毫怨言。“因為在實際發掘和整理文物的過程中,我能通過我的雙手去發現更多歷史,能讓我掌握的知識學以致用,就很有成就感。”

剛參加工作時,秦金嬌是在蚌埠禹會村遺址參加考古發掘工作。“在實際操作過程中發現,有很多東西是書本上學不到的,讓我受益良多。”秦金嬌說,比如很多人都知道考古的勘探工具“洛陽鏟”,而在現場,她發現很多前輩拿的手鏟和“洛陽鏟”不一樣,使用原理也有差別。“有些是當地特有的工具,都是前輩們根據當地的條件創造的工具,凝聚了很多智慧。”

在考古一線的磨礪中,秦金嬌不斷成長。終于,她可以獨自負責一塊探方的發掘了。“因為是第一次獨自勘探方,精神高度緊張,但這種認同感又讓我很有信心。”在禹會村遺址龍山城址的一塊10×10米的探方里,秦金嬌仔細挖掘,判斷土色、土質、包含物,以此判斷遺址性質。

從春天一直忙到深冬,秦金嬌終于完成了第一次獨自探方,“滿滿的成就感。”

用雙手讓文物“活”起來

除了野外發掘、檔案整理,文物的修復工作也是秦金嬌工作的一部分。“我目前參與的項目都是史前的,以陶器為主。”

從土下取出,把泥土清理干凈,對殘片進行拼接、粘合,對缺失的部分用石膏粉修補成型……“我還是一個新手,修復的都是相對簡單的,陶鼎、陶罐、陶鬶等等都有。”看著一件件陶器經過自己的雙手重新恢復原樣,仿佛能重現幾千年前的場景,秦金嬌會很滿足。“哪怕坐一天脖子都酸了,哪怕要很多天才能拼完一件,我都覺得我在做一件很有意義的事情。”

如今,秦金嬌主要負責雙墩遺址田野考古工作的跟進。“雖然沒有直接接觸土方和文物,但做好項目的服務也是非常重要的。”秦金嬌說,作為一名考古人,希望能通過自己的努力,讓更多人能看到更豐富的歷史,讓文物能“活”起來。

大皖新聞記者 吳碧琦

編輯 王翠

請輸入驗證碼