新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 明末清初學者姜埰別號敬亭山人、宣州老兵。因直諫下獄,謫戍宣州衛,明亡守戍所不返,臨終囑咐其子,國破君亡骸骨不可歸,后葬于宣州敬亭山麓石碣。日前,記者接到北京農林科學院研究員、國家桃產業技術體系首席科學家姜全的電話,作為姜埰四弟姜坡的后人,他曾到訪宣城專程找尋,然而遺憾的是,關于姜埰的后人并沒有太多消息浮現。姜全表示,無論是作為家族的完善,還是歷史文化的積淀,他希望能夠獲得更多知情人提供的線索,完成心中夙愿。

記者了解到,姜埰是山東萊陽人,崇禎庚午年舉人,明崇禎四年(1631))進士,初除密云縣令,改知儀真縣(今儀征),有政績,升為禮部儀制司主事,選授禮科給事中。以彈劾權貴,受廷杖入獄,謫戍宣城衛。北都先后為李自成軍、清軍所破,乃移家江南。與弟姜垓流寓蘇州,葬于宣城縣敬亭山麓。門人私謚“貞毅先生”,立祠于虎丘劍池之側。

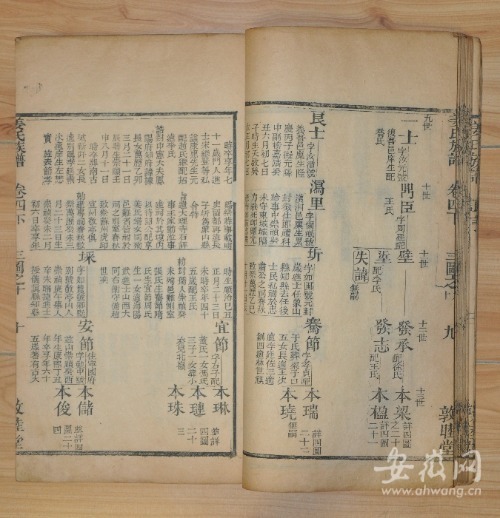

光緒丁亥年姜氏族譜。

姜全告訴記者,姜埰共有兄弟四人,140年前修過家譜后,姜埰和姜垓的后人就聯系不上了,其他兩支姜圻和姜坡的后人都有聯系。據介紹,姜埰的長子姜安節為守墓,舉家從蘇州(藝圃)遷到宣城。后人或只知道從蘇州遷來,不知之前從山東萊陽到蘇州,也或不知敦睦堂這個祖堂號。

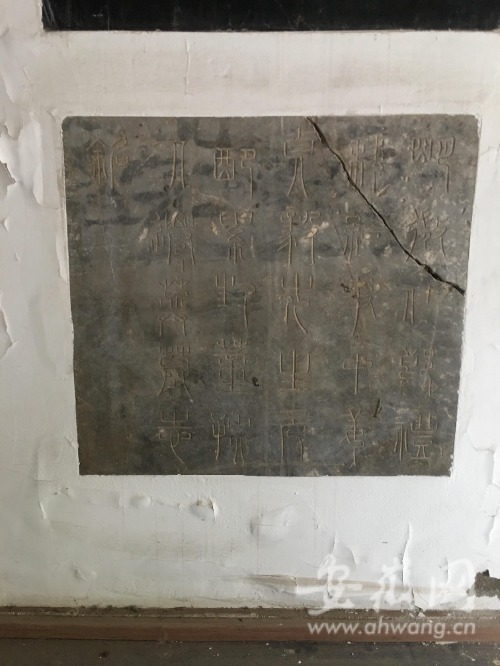

作為姜坡的后人,姜全一直熱心找尋完善家族譜系。2019年他曾專門來到宣城找尋。他了解到,姜埰墓原位于今烈士陵園后西林變電所旁,現已毀。在宣城市博物館內,他也見到了姜埰夫人的墓志銘,這也是與姜埰有關聯的唯一實物。

姜埰墓出土的姜埰妻子墓志銘,現位于宣城市博物館。

宣城市歷史文化研究會常務副會長兼秘書長童達清告訴記者,姜埰堅持葬在宣城,愛國情懷可見一斑。多年來他們一直關注他的后人,因為各種原因始終未能發現。記者了解到,姜埰及其所著的歷史文化價值在《宣城歷史文化研究》第222期《“宣州老兵”姜埰及其<自著年譜>》中也有提及,文中稱明清易代以后,姜埰僧服隱居,從事著述事業,所為詩文甚多,姜埰《自著年譜》,題為“《姜貞毅先生自著年譜》”,是現存為數不多的明遺民學者自撰年譜中之一種。

文中指出,姜埰《自著年譜》,出自親身經歷明清鼎革之變的明遺民之手,所記又系其親身經歷與痛苦遭遇,更為真實可信。《續譜》雖由其子嗣補續,然相隨多年,深知行跡,故所記皆信而有征。所以,姜埰《自著年譜》及《續譜》,均屬于第一手資料,具有重要的史料價值和文獻價值。

姜全認為,作為歷史中重要的人物,姜埰與現實的關聯也很密切。他曾在今揚州儀征當過十年縣令,當地也把他作為廉政教育的人物。《中國紀檢監察報》一篇《廉循久任的縣令姜埰》一文中曾對此進行了闡述:姜埰在儀征十年間不為虛名,實實在在地為儀征人造福。姜埰把防御工作與發展生產結合起來,他對濠河進行疏浚,儀征城四周一千六百丈,寬十丈,深一丈,并在南門建吊橋,用于防敵和漕運。為防止敵人的騷擾,他還在胥浦橋建敵臺,可以說做到未雨綢繆,他眼光長遠,心中裝得更多的是老百姓的安危。姜埰在儀征所做政績還有很多,1641年他調任京城,臨行之際,他不無感慨地說“計前后作令凡十年,蓋宵旦彷徨,憔悴萬狀,似有自信處,故五十而齒危發秀(年高眉秀)者,令勞苦功故也”,崇禎帝御批“廉循久任”之語以示嘉獎。

光緒丁亥年姜氏族譜。

“所以我覺得這次找尋無論是從家族的完善,還是從社會意義提供多方面正能量來說都是有意義的。”姜全說,他也準備把手頭掌握的山東萊陽光緒丁亥年的族譜信息,提供給宣城市歷史文化研究界人士,更多來挖掘歷史人物的價值。如果您也了解與姜埰有關的線索,可以撥打新安晚報熱線電話0551-62639900反饋給我們,幫助他的族人完成心中夙愿。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 陳牧

編輯 張大為

請輸入驗證碼