新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 “膝關節就像’生銹’了一樣,上下臺階特別困難”、“關節腫脹疼痛的難受”“吃了很多藥,也不管用了”……在日常生活中,很多中老年人都會遇到類似的困擾,其實這些都是膝關節骨性關節炎的典型癥狀。

中國科大附一院(安徽省立醫院)骨科關節外科主任朱晨教授表示,“如果把全膝關節置換比作’拔牙’,那單髁置換,就相當于‘補牙’,是在更換膝關節內側軟骨和半月板的同時,最大限度保留膝關節的其他組織和結構。創傷小、疼痛輕、恢復快,適用于患有膝關節骨性關節炎的中老年患者。”

20分鐘完成保膝手術,術后三個月可下蹲

55歲的杜大姐是一位有著三年病史的膝關節疼痛患者,一直在當地醫院進行口服藥物治療。近3個月,杜大姐左側膝關節疼痛加重,伴活動受限,需要大劑量服用止疼藥才能緩解,并且不能長時間走路,嚴重影響了正常生活。

經當地醫院檢查后發現,杜大姐左側膝關節長有骨刺,軟骨也遭受破壞,口服藥物和貼敷膏藥疼痛癥狀均不見好轉,這讓她十分苦惱。

經過打聽,杜大姐來到了中國科大附一院關節外科,找到了擅長膝關節疼痛診治的骨科關節外科亞專科主任朱晨。在詳細了解病情后,朱晨告訴杜大姐,她得的是膝關節骨性關節炎。膝關節軟骨的退變、軟骨下骨骨水腫及骨對骨的摩擦是導致她膝關節疼痛的主要原因,只有切除退變的軟骨,讓骨頭不再磨骨頭,清除多余的骨贅才能緩解疼痛。

經過反復思考和討論后,朱晨、張賢祚團隊決定為杜大姐實施保膝手術——內側單髁置換術,即在膝關節內側開一個5-6cm左右的切口,除去膝關節內側已經磨壞的軟骨和半月板,取而代之的是仿生的單髁假體,手術僅20分鐘就完成,術后當天即可下地站立。

術后第二天,杜大姐就能下地走路,“感覺腿活動比以前更自如了,疼痛也完全消失了。”杜大姐開心的說到。在經過專業的康復指導后,術后第二天杜大姐就出院回家了。術后3個月,杜大姐來門診復查,這時她已經完全可以下蹲,屈腿,走路也不疼了。

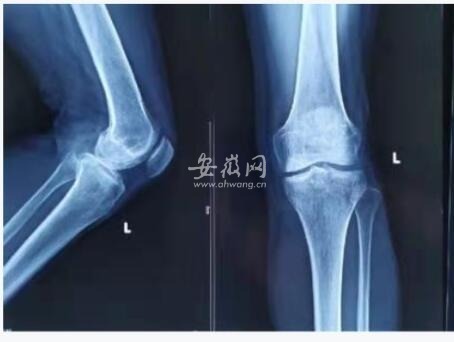

杜大姐手術前X光片

杜大姐手術后X光片

膝關節反復疼痛多數是退行性骨性關節炎

專家提醒,老年人膝關節反復疼痛,多數考慮是膝關節退行性骨性關節炎。

膝關節骨性關節炎是膝關節的局部損傷及炎癥和慢性勞損引起關節面軟骨變性為特征的疾病,多見于中老年人。主要表現為受累關節隱痛,初期活動、受累后加重,休息后減輕,進而持續疼痛,伴關節僵硬,活動后見好轉。后期關節腫脹、增大,活動受限、畸形。膝關節多有壓痛;癥狀嚴重者膝關節伸屈受限;有積液者,浮髕試驗陽性。一旦出現出現膝關節疼痛后應盡快就診,避免病情加重。

單髁置換術用于治療膝關節單間室的病變在國外已經有超過30年的開展時間,在國內也有超過15年的時間,手術技術成熟,效果穩定可靠。近年來,國際上越來越多的醫生推薦患者接受這一保膝手術,手術量逐年上升。

單髁置換術具有手術創傷小、術后恢復快、病人疼痛輕、失血少、術后本體感覺好、花費少等特點。用于膝關節早期病變,可明顯改善病人生活質量,延緩病人的全膝置換時間,對很多患者來說可以免除全膝關節置換。

膝關節骨性關節炎通常手術的方法有三種

膝關節骨性關節炎通常手術的方法有三種,不同的治療方法有何區別呢?

專家介紹,第一種是關節鏡手術。這種方式適合年輕的半月板損傷患者,它不能清除磨損的軟骨和多余的骨贅,因磨損導致的關節內力線畸形也無法糾正,45歲以上的中老年患者一般不建議關節鏡下半月板成形術;第二種是全膝關節置換術。這種方法可以切除磨損的軟骨及增生的骨贅,但是手術創傷較大,犧牲了尚有功能的外側間室組織和前后交叉韌帶,患者術后對康復鍛煉的要求較高,部分患者術后功能恢復不確切。此類手術方式適合關節炎嚴重且日常勞動要求不高的老年骨性關節炎患者;第三種是單髁置換術。這種手術僅更換受到磨損的膝關節內側間室半月板和軟骨,保留了具有正常功能的外側間室、髕股關節以及交叉韌帶。

相對于全膝關節置換術,單髁置換術具有以下特點:創傷小。手術切口大約只有傳統全膝關節置換手術的一半,切除置換的骨與軟骨組織不到傳統手術的三分之一;疼痛輕。術后疼痛較輕,在規范的鎮痛方案輔助下,多數患者幾乎感覺不到疼痛;恢復快。大多數患者術后當天即可下床活動并完成日常生活,一個月以內基本恢復正常狀態;更接近正常的生理活動。由于保留了膝關節的正常結構,接受這類保膝手術的患者術后膝關節能夠完成膝關節旋轉、極度屈曲、深蹲等動作。

汪靖 張賢祚 阮亮 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 葉曉

編輯:唐恒鋼

請輸入驗證碼