安徽的浮山有四絕:巖、洞、泉和摩崖石刻。最近幾年,我喜歡上書法,知道了碑學(xué)和帖學(xué)。同事桂老師說:“祝老師哪天去看看我中學(xué)時(shí)的母校浮山中學(xué),它的背后就是浮山,懸崖石刻很多,據(jù)說,孟郊、白居易、王安石都去看過。”

浮山,位于樅陽白蕩湖邊,三面臨水,只有西邊和陸地交界,看上去像浮在水面一樣,故名浮山。有詩曰“山浮水面水浮山”。浮山面積不大,主峰不高,海拔不足二百米。方圓十幾公里,有三十二峰、三十六巖、七十二洞、二十八奇石。是安徽省文化之山、書法之山,人文資源極為豐富,分布在幾十個(gè)山巖上的四百多處石刻,留下了唐、明、清和民國時(shí)期文人和達(dá)官貴人的石刻,是安徽省最大的摩崖石刻群。

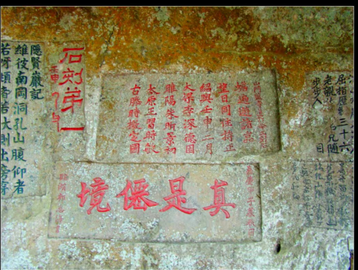

浮山石刻,凡四百八十三塊,上自唐代,下到民國,數(shù)量之多,年代跨度之大,為安徽他處少有。我在友人帶領(lǐng)下,選擇性地看了其中的二十來處。這些石刻分布在十幾塊巖石下面,最集中的是會(huì)圣巖。

最珍貴的是唐孟郊的“碁盤石”三個(gè)大字,位于張公巖下的棋盤石上,長一尺二,寬六寸,楷書,由于年代久遠(yuǎn),不很清楚。孟郊大器晚成,但是其詩其書一直受到韓愈等人的賞識(shí)。感覺他的字和他的詩歌一樣,古樸自然,又講究法度。

宋代石刻有七:布衣王谷清的“談禪寺石刻”,石長一尺二,寬一尺,楷書,標(biāo)注時(shí)間為北宋慶歷六年(1046年)。內(nèi)容是“圓鑒大師談玄巖”。字寫得還行,刻畫有力。位于會(huì)圣巖的“田裴等題刻”,說的是北宋嘉佑六年(1061年)臘月的事,田裴是提點(diǎn)淮南刑部郎中,陪同的蓋利用、許從軒,都是舒州的地方官。領(lǐng)導(dǎo)來視察,下屬地方官陪同游玩浮山,還有寺廟里的長老圓錄法師。此石刻較大,長七尺五寸,寬四尺二寸,楷書,有榜書的味道,像顏真卿的風(fēng)格。下剩的五個(gè)宋刻中,我重點(diǎn)看了“陸宰題刻”“山陰陸元鈞書”。這個(gè)陸元鈞不得了,他是南宋著名詩人陸游之父,官至朝請大夫、直秘閣。史料記載,陸元鈞偕友來浮山游玩,認(rèn)為巖洞優(yōu)美,寺廟里高僧修行高深,故停下和其下棋談禪,石刻三字“陸子巖”,前兩字是楷書,后一字乃草書。本石刻較大,長四尺,寬二尺四寸。有顏體和柳體風(fēng)貌。

又看了幾個(gè)有特色且流傳較廣的——“風(fēng)云際會(huì)”刻石,鐫刻于明嘉靖三十六年(1557年),是吳夢料、方夢旸等八人游玩后留下的題記。這里的方夢旸就是桐城派文學(xué)家方苞的曾祖父;“枕流巖”刻石是時(shí)任安慶知府趙壽祖題刻的,時(shí)間是明萬歷十九年(1591年)。陪同這位地方大老爺?shù)倪€有安慶府的同知、推官和桐城縣令。“行窩”刻石的落款是“方潛夫命子智書”。這里的“智”就是大名鼎鼎的方以智,他和顧炎武、黃宗羲、王夫之并稱明末四大思想家。此人晚年剃發(fā)為僧,在此出家,圓寂于此,浮山東北山坡上有方以智墓穴,安徽省文物保護(hù)單位,墓前對聯(lián)是“博學(xué)清操垂百世,名山勝水共千秋”。

不能不提一下雷鯉。據(jù)說,此處的雷公洞就是雷鯉隱居之所。雷鯉,明朝福建建安人,書畫家,詩人,別號(hào)半窗。因此雷公洞又名半窗洞。半窗有妙詩刻于浩笑廊,詩曰:“已從浮山來,更覺浮山好。萬壑染秋云,乾坤怪未了。游人無古今,天風(fēng)醉花鳥。我欲煮煙霞,呼童拾藥草。”

請輸入驗(yàn)證碼