凡本報記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報所有。任何媒體、網站或個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表;已授權的媒體、網站,在使用時必須注明 “來源:大皖新聞”,違者將依法追究法律責任。

我有時候覺得我爸不像一個真的人,像書里的人。我看《平凡的世界》會想起他,他和孫少平一樣貧窮又硬梆、心氣強,想赤手空拳殺出一條血路,終究難免于失路的彷徨。

一個“好的”中國人的樣子他都有,熱忱、耿直、孝順、容易感到幸福……當然,他也有少少的一點重男輕女,好在同時還有惻隱之心加上文藝氣質,對我不算壞。

但也有些時候,我會特別清晰地感覺到他是一個真的人,出身于社會底層,靠奮斗一步步實現階層躍升,對于奮斗,他已經形成路徑依賴。

三十歲之后,奮斗的效力微乎其微,情商、背景還有運氣才能讓人事半功倍,他都沒有。他不理解也不服氣,以為是自己做得還不夠,做得更多一點就能到一個新世界。

于是我看到一個將有限人生投入到無限的奮斗中人,像一個想不開的西西弗斯,早晨推著石頭上山,傍晚看石頭滾下。氣人的是還有人身輕如燕地從他身邊跑過,告訴他,推石頭上山只是他的命運,不是人類共同命運。

他想出一些辦法安慰自己。寫作是其中之一。

他通過寫作回歸故里,找到當年那個快樂的孩童,告訴他,你看你后來這些年掙到了這么多,不過你現在其實也很好。

寫作還可以獲得奇妙的成功感:還原一個場面,處理好一個棘手的轉折,或者以意想不到的順滑,表達出接近全部的感受,都可以靠一己之力實現。

就算不順當,默默對抗或者認了,也是自己的事,不會有受制于人不得不妥協的屈辱感。

寫作是我爸早年的興趣所在,少年時敲開命運之門的那塊磚,中年一路的陪伴,晚年時可以找到一棵樹躺下來的樂園。

也讓我對他了解得更加具體。我出生時他二十九歲,我最早對他有印象,他就已經有點中年的樣子了。

我記得他坐在小板凳上洗衣服,含笑抱怨我總能把衣服穿得那么臟,一丟進去滿盆的泡沫瞬間坍塌;他教我認字,下班回來時看到我在念書就會給我一塊糖;他興奮地告訴我,他又有一篇稿子登在大報上,不到五歲的我對“登”和“稿子”這兩個詞都不怎么理解。

我通過他晚年寫下的這些字,續上我沒有看到的他的從前。看到那個孩童,天真又自尊,可愛又可笑,得到過很多很多愛——很想謝謝給他愛的那些人,雖然這樣似乎很多余。

我看到他的出生地,之前已經聽他說過很多,形成籠統模式化的概念,是每個人父親家鄉的樣子。他筆下的家鄉,卻有些魔幻色彩,比如他寫家鄉特有的柳棉蛾,出現和消失都像幻景:

不知誰喊了一聲:“柳棉蛾出來了!”本來風平浪靜的河面上頓時鉆出無數只柳棉蛾,一眨眼的工夫,河面上覆蓋著密密麻麻的柳棉蛾,大人小孩一齊動手,有的用網抄,有的用棍子將柳棉蛾往一處趕,用罩頭子撮。剛把第一批出現的柳棉蛾撈完,第二批柳棉蛾又出現了。人們大呼小叫,手忙腳亂。當太陽高高升起時,柳棉蛾突然之間消失得無影無蹤。滿載而歸的人們,將柳棉蛾摻上雞蛋、韭菜煎炒,比河蝦還要鮮美。吃不完的,就曬干存放起來,作為冬天的下酒菜。

物質匱乏的時代,這驟來驟去的柳綿蛾,給那塊土地上的人帶來多少獲得感。

我喜歡看我爸的文字,從中看到我爸的來處。也看到我正在形成,雖然那時我的存在還很薛定諤,但“我”在我爸走過的每一條路、遇到的每一個人、看到的每一處景物里形成。我在看清我爸是“誰”的過程中,更多地知道我是“誰”。

就先從我爺爺說起吧,我爺爺是一個山東人。

我爺爺原籍山東棗莊,幼年和家人逃荒要飯來到潁上縣南照鎮八里莊。逃荒這詞我不陌生,吾鄉屬于黃泛區,能不能吃上飯全看老天的心情,收成不好時候,就被本能驅遣著,去能吃到東西的地方。

在地圖上拉一條線,從棗莊到潁上,先向南,后向西,放現在是405公里,交通不便的年代,不知道他們走了多少天,又是什么因由留在這里。

對于貧苦人,可能也不需要因由。縱然有花柳繁華地溫柔富貴鄉,那繁華富貴又和他們有什么關系?他們像飄蓬,被求生本能驅遣著,到哪里都是受苦,到哪里也都能扎根,但凡給他們一點活路,就能留下來。

我爺爺的父親在八里莊給人當了佃戶,再沒有離開過。他雖命如草芥,倒也有些心氣,活著,就想活得像樣一點。

中國人的門楣上常貼有“耕讀”二字,“耕”是求生存,“讀”是求發展。雖說寒門難出貴子,但讀書在漫長的歷史里,幾乎是改變階層的唯一通道。

我爺爺九歲那年,他父親求了地主,將他送進私塾,和地主的兒子們一道讀書。倒也不敢妄想著一番頭懸梁錐刺股的操作之后,我爺爺蟾宮折桂,飛黃騰達,貧苦人能識得幾個字,去做個生意,不用一輩子面朝黃土背朝天,就已經是階層飛躍了。

我爺爺在私塾里讀了兩年書,認識了一些字,后來又趕上饑荒年,交不起學費停學了。

但他因此有了去縣城一家中藥店當學徒的資格。學徒期滿要轉為正式工前,藥店夜里失火,店老板認為是學徒吸煙,揚言要將學徒吊起來打,我爺爺聞訊逃走。

他逃到淮河邊上一個小集廟臺集,在一家藥店里幫工。他雖然其貌不揚,相貌平平,但聰明而又仁義,被人看在眼里。

這個人姓楊,家境算得上殷實,妻子是當地出了名的美人,生個女兒也是如花似玉。只可惜他就這一個女兒,在吾鄉,沒兒子的人家被稱為“絕戶”。

“絕戶頭”是吾鄉最惡毒的詛咒。若有事與人爭執,只要對方將“絕戶”兩個字祭出,便心神散亂,頹然敗下。

沒有兒子的人,死了不能進祖墳,家產也要分給族人。這種現在聽上去荒唐之極的道理,在當時是義正辭嚴,但當事者看著手心上捧大的女兒,會有一萬個不甘心。

還有一萬個不放心。在吾鄉,強悍的父兄是一個女子在夫家的底氣。雖說嫁出去的女兒潑出去的水,但是女兒若是被夫家欺負了,就是她娘家的臉被打了,她的父親兄弟是要抄家伙去幫她討個公道的。

我奶奶這種獨生女,沒有這種可以憑借的暴力資源,若是遇人不淑,命運不會比賈迎春更好。所以盡管說媒的人快要踏破門檻,楊先生也不肯將女兒輕易許人。

他心里有一個模板,要找這么一個人,腦子好使,女兒往后不至于吃苦,又要厚道,全心全意待他女兒,窮苦一點倒沒關系,他早就為女兒備好了一份不菲的嫁妝。

我爺爺像是從天上掉下來的,他樣樣俱全,又是獨門小姓,更添一份安全保證。事后諸葛地說,我爺爺這個老丈人的選擇實在明智,后來我爺爺也將我奶奶一輩子捧在手心里,最困難年月,他們家只剩一小截胡蘿卜,也要給我奶奶而不是孩子們吃。

反正,新婚時的我爺爺算是草根版的迎娶白富美走上人生巔峰,拿著老丈人給他的十塊大洋,他在廟臺集開起了中藥鋪。

關于我爺爺開中藥鋪那些事,我爸有不少文章寫到。我爺爺是天生的生意人,善于逐利,也懂得讓利于人,縱然那年月兵荒馬亂,憑著他周旋揖讓的好身手,生意算得上興隆。我小時候經常聽我奶奶追憶昔日繁華,說那時每天收的錢都能裝滿一抽屜,我大伯放學回家,隨手抓一把到集上去花,從來沒人管他抓了多少。

后來因某種原因,我爺爺從一個小老板變成藥店員工,他仍然審慎又勤謹地與他的生活周旋著,踅摸著讓四個兒女吃上飯,活下去,還要有點出息。

當然還是只有讀書這條路。我爸兄弟姐妹四人,只有我大姑生得早,沒有上學,其余三人都讀到了高中畢業。

我大伯是那種得到上天特別眷顧的人,輕輕松松就考第一,從小鎮一舉考上阜陽一中,在當時等于一只腳踏進大學校門。他上高中時,在阜陽日報上發表整版文章,加上他還遺傳了我奶奶的高挑與美貌,是十里八鄉數得著的人中龍鳳。

可惜天分高的人,常常會踏入一種陷阱,別人不可企及的東西,他們得來的太容易,就把這東西看得不值錢。我大伯高中畢業時放棄高考,后來一邊當鄉村教師一邊寫作,以此進了縣文聯。

我大伯偏愛我弟,不算喜歡我,我也不怎么喜歡他,但想起他來,我總記得,他到我家來,興致勃勃地談創作,我記得他講起聽到的一言半語,像撿了個寶貝似的高興地說:“太典型了!太典型了!”記得他為某個主題拍案稱奇,我還記得他喜歡契訶夫。

我想那應該是他一生里比較快樂的時刻,因為專注而快樂。專注是多么難得的品質,可惜大多數人的一生都是三心二意地度過,生出很多不開心,親手打造出痛苦的鎖鏈,我雖然明白這一點,也是在劫難逃。

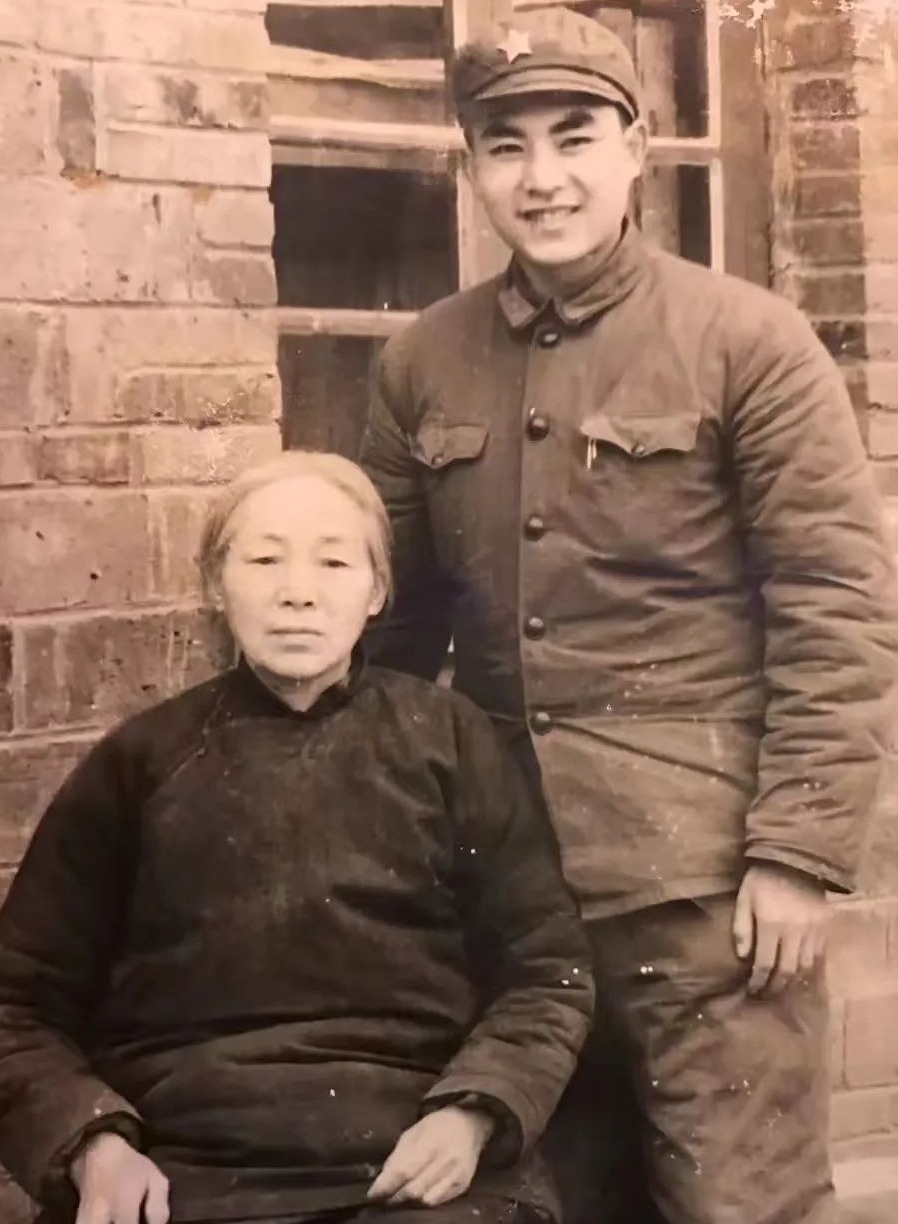

我爸長得也好,我早年影影綽綽的印象里,就覺得他是個好看的人,眉毛濃而密,眼睛大小合宜,內雙,下有臥蠶,笑起來彎彎的,從照片上看,是明亮又稚氣的氣質。

這和善的眼神,中和了他的鷹鉤鼻子可能會有的凌厲。他還有兩張薄嘴唇,我姥姥以前就說,薄嘴唇的男人能說,比如你爸。不過這個薄嘴唇加上他的W下巴,形成了一種異族感,有次坐火車,我斜對面坐著個六十歲左右的外國人,我很注意不去看他,但還是會有一種我爸坐在我對面的錯覺。

但我爸終究不如我我大伯,我大伯讀的是行署所在的一中,我爸讀的是縣城一中。我大伯聰明靈活,我爸憨直到近乎笨拙,我大伯有天才并相信自己的天才,我爸,一直把自己當成一個普通人,特別相信奮斗。(未完,待續)

請輸入驗證碼