凡本報記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報所有。任何媒體、網站或個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表;已授權的媒體、網站,在使用時必須注明 “來源:新安晚報或安徽網”,違者將依法追究法律責任。

第一次對徽州有心動的感覺,是在一個大雨初歇的傍晚。

那場大雨突如其來,驅散了宏村月沼四周的人山人海,人們四散著躲入各式檐下,雨聲成為這世上唯一的聲音。

我也在某個屋檐下,忽然發現手機忘在某個小店里,待到雨勢稍歇,我撐著傘匆忙地朝村子的另一頭走去。

然后就路過月沼,宏村最著名的景觀,各種關于宏村乃至徽州的畫冊上,都有它的倩影。風景但凡成了名勝,也就有了某種公共性,被扁平化,即使在眼前,也覺得像幅畫,美則美矣,無法與日常融合,與記憶勾連,贊美喟嘆一番便匆匆而過了。

但是那一刻,在無人的微雨里,它不再像我看熟的樣子。青灰色的天空下,它有著絕美的弧度,湖面上一朵朵小小的漣漪,湖那邊的粉墻黛瓦,都讓我感到似曾相識,似乎在童年,也曾見到過這一幕。我怔忡地站立許久,竟忘了手機遺落的慌張。

這么說吧,身為皖北人的我,第一次對皖南產生了類似于鄉愁般的情緒。

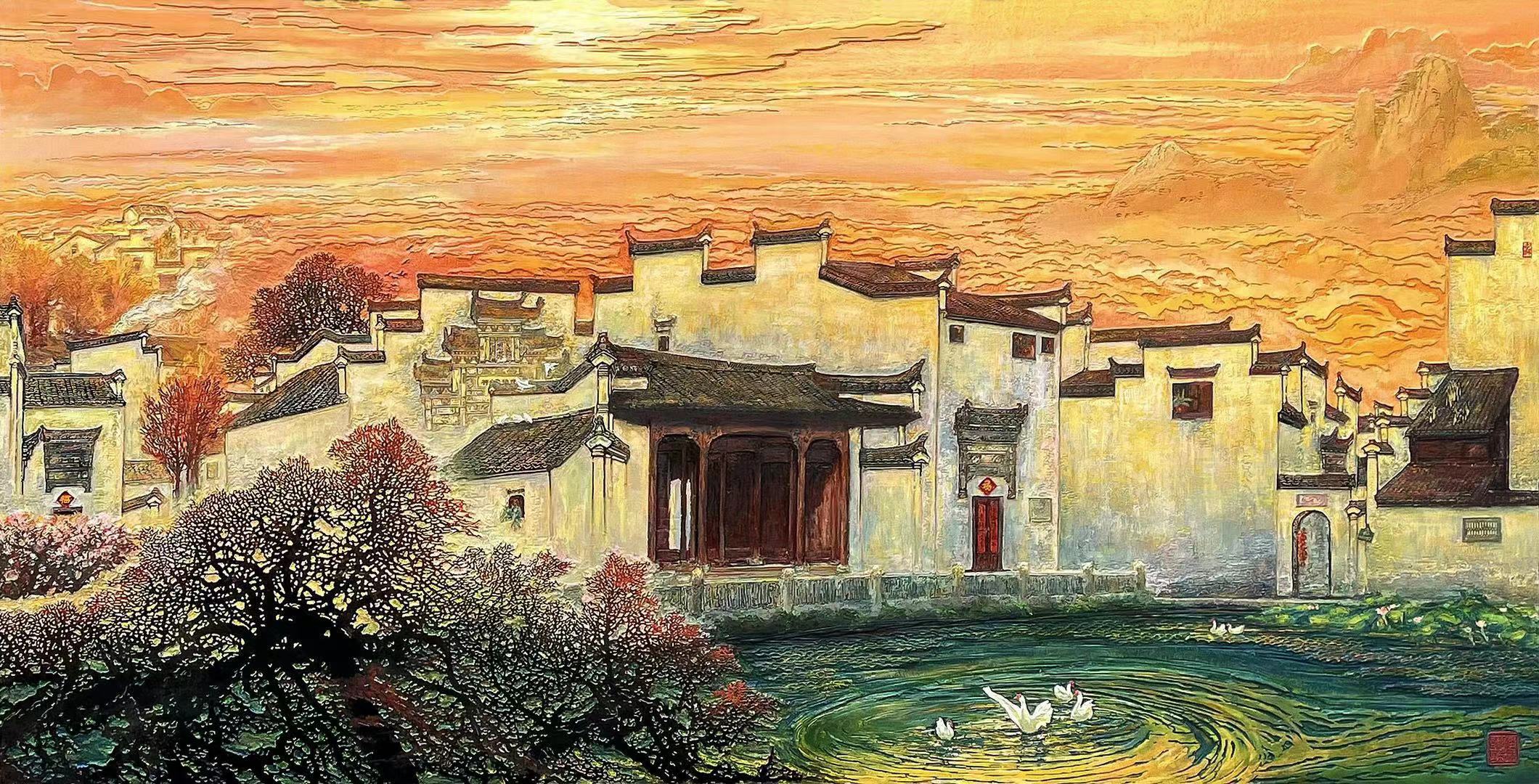

師晶作品

師晶作品

后來我想,鄉愁這樣東西,不一定對故鄉才有。更在于某種觸發,在月沼邊的那一刻,我是被什么觸發的呢?是那一大片清寂引出的童年的空曠感嗎?還是眾人散去,我終于能夠看清它的模樣?總之,觸發,往往需要一點陌生感。

師晶的木刻版畫《徽州歌謠》,就給我這樣一種觸發感,在剛剛建成的美輪美奐的安徽省美術館接待廳,站在那片青綠與金紅前,我忽然有點恍惚。眼前的景致的確是我看熟的徽州沒錯,但是就像我在那個雨天邂逅的徽州,它熟悉里帶著一點點陌生感,那點陌生與我心底的某些東西對上了。

陌生不是因為荒腔走板,是言人所未言,把被禁錮的感覺放出來,讓人想說一句,原來你也在這里。

印象中關于徽州的藝術作品多是以黑白為主基調,《徽州歌謠》的用色偏偏是青綠、鵝黃與金紅。這不是一個很安全的選擇,可能會因為違背了某些刻板印象而被拒絕。然而,藝術的本質就是鋌而走險,像李清照所言“險韻詩成”,依照他人的韻腳,無法體現獨特的自我。

近景就是月沼,青綠的漣漪,映出金色的陽光和綠色的樹叢,幾只白鵝飄蕩其上,其中有一只像是被那過于明亮的陽光驚擾,歡喜得不知所措,只能奮起翅膀,昂起鮮紅的頭冠,對著那陽光引頸高歌。畫上雖寂無一人,但有無限生機。

池塘那邊,是一大片屋舍,鱗次櫛比的馬頭墻形成獨特的線條,畫家將門上的“福”與對聯都刻得精微。

畫上有兩個“福”,一個據說是康熙款,一個是乾隆款,不管是不是,透出徽州人諸事不肯敷衍的做派。

對聯上寫的是“詩書經世文章,孝悌傳家根本”,原本就是徽州鄉間常見的字句,但我每次看到都有點感動。十二個字里呈現的太平盛世的安穩,只要好好讀書,就能自我實現,只要好好地對待親人,就能夠歲月綿長,這是多么本分的期待,背后是對人世極大的安全感,忽然覺得自家也可以弄這么個對聯貼在門上,是否就能鎮住當下紛紛擾擾的煩亂焦躁?

這應該也是從宏村取的景,寫實里帶著一點寫意。但畫家的野心不止于此,畫面左側是一大片金紅色的樹叢,是我最喜歡的樹種,烏桕。宏村應該是有烏桕的,但像這樣的規模,應該塔川才有,畫家這里采取了蒙太奇式的創作方法,但看起來一點都不違和。

小時候讀《西洲曲》,讀到“日暮伯勞飛,風吹烏桕樹”,總是神往,不知道是怎樣有風情的樹,過了淮河后,看到了,原來是這樣五彩斑斕的樹。又覺得就該是這樣,像賈寶玉說的,雖然初相見,卻像久別重逢,像是種在我童年夢里的一棵樹。現在變成一大片風景,給我別后經年別來無恙的驚喜。

所以不管是池塘,屋舍,還是烏桕林,都是存在于文化記憶里的風景,它們從色彩到構圖,有機地結合在一起,像是一個不能更美好的夢。再想這標題起得也好,《徽州歌謠》,畫面上似有隱隱歌聲,是丟在記憶里的歌謠。

這幅畫整體創意令人心動,細節刻畫則精細到讓人挪不開眼。我于美術上不太懂,說起版畫,印象中就是先做個模板再印刷出來的圖畫。但這幅《徽州歌謠》是木刻版畫,直接在木板上雕刻而成,刀刀見痕,比起紙上的筆觸,更能驚心。

比如那一排大紅木門,就有著木質的紋理,深深淺淺,看得見歲月的印記。粉墻上的陽光,門口掛的紅辣椒,綠色的郵政快遞的牌子,都有一種寫實感,也更能將人帶入畫中意境。

我想師晶這幅畫的動人之處大概就在這里,它有大格局,也有小日子,讓人看著它就可以做做夢,想象自己在其中生活,歲月綿長,萬物靜好,可以從容不迫地安排時光。看旭日初升,看大白鵝引頸高歌,活在秩序井然的當下,也可以給遠方的人寄一封信,或者期待久違的音訊。這是現代社會里的桃花源,是在喧鬧生活中迷失者的精神故鄉。

請輸入驗證碼