我終于做了近視眼手術,在四天前。之前我戴了三十多年的眼鏡。

我四年級時被發(fā)現眼睛近視,當時還有點開心,畢竟,在不甘心于普通又實在沒有什么醒目之處的童年,有一點和別人不一樣的地方都是好的。

爸媽帶我去配了一副眼鏡,在小城最為著名的奧馬眼鏡店。第二天我不無得意地戴著眼鏡去上學,那時候,我覺得戴眼鏡令人顯得博學、斯文,符合我內心的人設。

要過上好幾年,我才明白,我是最不適合戴眼鏡的那種人。

和眼鏡框無關。這些年來我試過多種眼鏡框,方的,圓的,有邊的,無邊的,顏色更是五花八門,黑色的,金色的,藍色的,紫色的……全部是失敗的嘗試,全部把我變得很丑陋。

我不適合戴眼鏡的原因,在于我臉上的線條已經是大寫加粗的,濃眉大眼,嘴巴也不小,容不得再增加一些。眼鏡的強行加入,使得我本來就已經濃墨重彩的臉更亂了。

先是固執(zhí)地不戴眼鏡,即便經常因為沒有跟熟人打招呼而不明不白地得罪了不少。后來在家戴框架眼鏡出門戴隱形眼鏡,問題是有些情況可以算出門也可以不算出門。比如說出去溜達一下,拿個快遞倒個垃圾什么的,跟做賊似的,碰到熟人都不想打招呼,其實是自慚形穢。

十幾年前在北京見到一個朋友,說她做了近視眼手術,效果還不錯。但她是一個很負責任的人,跟我說你可以再等等,畢竟我們算是第一撥做這個手術的,也許問題還沒暴露出來,你等到真正成熟再做。

這一等就是十幾年,中間也聽說技術不斷推陳出新,什么飛秒半飛秒,什么晶體植入,我心里一次次地蠢蠢欲動,卻最終都歸于平靜。

畢竟關乎眼睛。

我想過所有的殘疾里最不能接受的是哪一種,就是看不見。生活最不方便,樂趣最少。況且我以寫作為生,我不確定我能準確掌握盲打,就算能掌握,修改稿子也不容易,連生存都很困難了。難怪人家說起某樣東西需要重視,總是說“要像保護你的眼睛一樣保護它”。

可是做過手術的人都說好,也沒看到官方新聞上說出過什么事,我也許是多慮了?

就這么著,在“做還是不做”這個終極問題上耗了很久,就像法海和白蛇斗法似的。國慶節(jié)前翻微信,本地某眼科醫(yī)院發(fā)來一條推送,說是國慶節(jié)他們也上班,歡迎來做近視眼手術,術前也沒什么特別要準備的,停戴一周隱形眼鏡就行。

看那公號文寫得那么輕松,我不由怦然心動,鐘擺終于停在“做”的這一刻,第二天參加完娃的家長會,我就不再帶隱形眼鏡。

一周之后,我去醫(yī)院做術前檢查,檢查很繁瑣,要擴瞳,要把下巴擱在一個又一個儀器上對著那些小孔睜大眼睛。不過不知道是我去時人很少還是怎么著,有專人帶著一個個地過,倒也很輕松。

最后一個環(huán)節(jié)是和醫(yī)生溝通,確定手術方式。有個姑娘排在我前面,我坐在旁邊的小凳子上聽醫(yī)生跟她聊,似乎她眼睛度數太高,做不了飛秒,只能選擇半飛秒或是植入,她和她男朋友都很猶豫。

我之前打聽了,飛秒價格是15800,半飛秒12800,還有一種ICL植入,要三萬多,散光還要再加錢。

飛秒對眼睛條件要求比較高,半飛秒低一點,動靜相對較大。那種LCL植入的優(yōu)點是可逆,就是說要是有啥問題還可以拿出來,但我那個果斷選擇半飛秒的朋友說,她當時不想在眼睛里放進去一個東西,后來復診時看到做植入的人眼睛上蒙個紗布覺得很慘。

當然,這是她個人的感覺,我也不知道對不對,聽上去很有道理。再說她做了飛秒確實也很好,三萬多也確實太貴了。我想過如果醫(yī)生建議我做植入,我會拒絕的。(不過后來又聽到 介紹,ICL有著不眩光更清晰等優(yōu)點,見仁見智吧。)

那姑娘的男朋友也覺得除了“可逆”之外,聽不出來植入還有別的優(yōu)勢,最后應該是選擇了半飛秒。

輪到我,醫(yī)生看了看檢查單,說你做飛秒半飛秒都行。我想了下,那就飛秒吧。

醫(yī)生又提醒我,你1975年出生的,按說現在應該老花了。你沒老花,是因為近視把老花擋在外面,等你手術做完,說不定要配個老花鏡。

我從沒想到過這一點,“老花”二字更是讓我暗自心驚,想到以后要像那些看門的老大爺那樣,眼睛從鏡框上面探出來看人,還是有點那啥的。不過,再怎么說,老花鏡只要在家里看書看手機時戴,近視鏡不管在哪里都要戴,兩害相權取其輕,就選老花吧。

(源自東方IC)

(源自東方IC)

簽了字,護士給我講解術前準備,除了滴眼藥水,有一項是把手指舉到鼻子前30厘米處,睜大眼睛瞪視一分鐘,不許眨眼不許動。護士說,前面幾十秒最關鍵。要是你亂動,把什么東西弄掉了,你的全飛秒就要改成半飛秒,中間差價是不退還的。

聽她這么一說我有點慌,到家就試了一下,發(fā)現不管怎樣對自己喊加油,我還是堅持上二十多秒眼睛就有刺痛感,心里不由蒙上厚厚一層陰影。但事到如今,只能走一步看一步了,好在最多只是改半飛秒,并不是就把眼睛弄失明了。

手術是在第二天上午,聽說術后眼睛一時看不清,我請了表妹來接送我。八點趕到醫(yī)院,簡單檢查了一下,被護士帶進手術室外間,穿上一件綠色的圍裙,戴上鞋套,護士說:“你到里邊去。”

里面卻是一個很大的天地,一間套一間,我問其中一間那個儀器旁的小伙子,我應該去哪里,小伙子說,你怎么進來了,你在外面等著。

這一個“里面”一個“外面”把我整暈了,好在護士緊跟著進來,說,讓你到里面,你就直接不打滑地進去了,你應該在這里坐著。

我這才明白,她說的“里面”,是指手術室和外間之間的這個過道,可是“里面”這個詞本來指示就不怎么清楚好嗎?但“直接不打滑”這種表述我第一次聽說,感覺很生動。

且在這過道里坐下,聽見手術室里發(fā)出“吱吱”聲,像焊接,是在做手術嗎?這么響。但這個“焊接”聲延續(xù)了很久,不是傳說中的幾十秒,應該不是做手術。

我還沒松口氣,又聽里面的小伙子高聲說,這電壓還是上不去。

這跟我的手術有關系嗎?不會做著做著忽然停了吧?那可比洗澡洗到一半沒水要嚴重得多。

立即有人來到手術室,兩人邊看邊聊,說這去年年底才換的,不會用不到一年吧。又說剛才已經做過一個了云云。

我越聽越擔心,半中間沒法做了是一種可能,另一種可能是今天就做不成了。我的麻藥白抹了,表妹白請了,心理建設白做了,我可不想再來一回。

正想著,排在我前面的人被喊進去了,也許不是很要緊的問題?有時候接收信息太多也不是好事。

然后輪到我,我進去時前面那個人剛剛下床,看他的精神狀態(tài)還挺好,眼睛也看得見,我心里輕松了一點。

按照年輕人的指示,我也躺到手術臺上,做手術的是個中年男醫(yī)生,我看不見他的臉,能聽到他的聲音,很溫和,指示也很清晰。這點太重要了,我之前除了擔心不能瞪視一分鐘,還擔心會遇到一個急脾氣的醫(yī)生,發(fā)出含義不明的指示,咱也不明白,咱也不敢問,就太難受了。

我并不是對自己的理解能力沒信心,相反,作為一個文字工作者,我很容易抓取一種表達的多種詮釋,想的往往更多。這種天分讓我寫文章時寫得更長,但是在手術室里,就不算一個優(yōu)點。

這位醫(yī)生無論是聲音,還是表達,都堪稱范本,讓病人有所依靠,心中安寧,應該向醫(yī)生界推廣。

我擔心的另一個問題也不存在,醫(yī)生用一個箍子把我的眼皮撐開固定,根本不可能眨眼,只要不亂動就行了,我本來也不是個愛動的人。

一個東西壓在我的眼睛上,大約二十來秒左右,我問醫(yī)生,這樣算結束了嗎?醫(yī)生說他還要做一下分離。我感到有細小的針在我眼睛上劃過,有一點點輕微的疼,我問醫(yī)生這樣是否正常,他說很正常。

下了手術臺,沒覺得怎么樣,只是眼睛還是看不清,我跟年輕人咨詢,他說現在還看不清,到傍晚就好了。他隨后又糾正了一下,說,也不是一定要到傍晚,就是會越來越好的。

事實上取藥時我的視力已經有所改進,然而一出門,陽光一照,眼睛里像是被太陽神射進了萬根金針,瞬時疼得想吐。

還有莫名的困意,我蜷在后座上,一個字也不想說,一個字也不想聽,只想趕緊回到我的床上大睡一覺,可是護士又叮囑我盡量不要閉眼,午覺也不能超過兩個小時。

回到家第一件事就是拉上所有的窗簾,感覺好了一點,還是睜不開眼。我想管他呢,還是先睡一會兒再說。

半個小時后醒來,沒有那么困了,強睜開眼,強撐著適應光線,兩個小時后,眼睛終于不再疼,我的視線也越來越清晰,到了傍晚,我已經能夠開車去接娃了。

當初徐志摩剛剛戴上眼睛時,面對突然清晰起來的世界,有一種新生的喜悅。進入不再戴眼鏡的新生活,我也有很多奇妙的感覺,比如夜晚會有隱隱的不安:“這都幾點了,我怎么還沒把隱形眼鏡摘掉啊,隱形眼鏡不能戴太久的”。睡覺前想把眼鏡摘掉,摸了一個空。

感覺自己的氣色比以前好,當然,這個手術應該沒有這種功效,我想是因為一個人的氣色,跟心理暗示有關,以前戴個大眼鏡,站在鏡子前,首先覺得自己很丑,這種暗示就不好,也沒有心情再修飾一下,自暴自棄地丑下去了。而現在,我還有閑心涂個隔離霜什么的,這也是一種良性暗示。

不過,也有可能是我現在看近處分辨率降低了,臉上的問題看不清了。就像醫(yī)生告知的那樣,做完手術后看遠不看近,看書看手機都沒問題,但是給針穿個線就很吃力,也許我真的需要去配一副老花眼鏡。

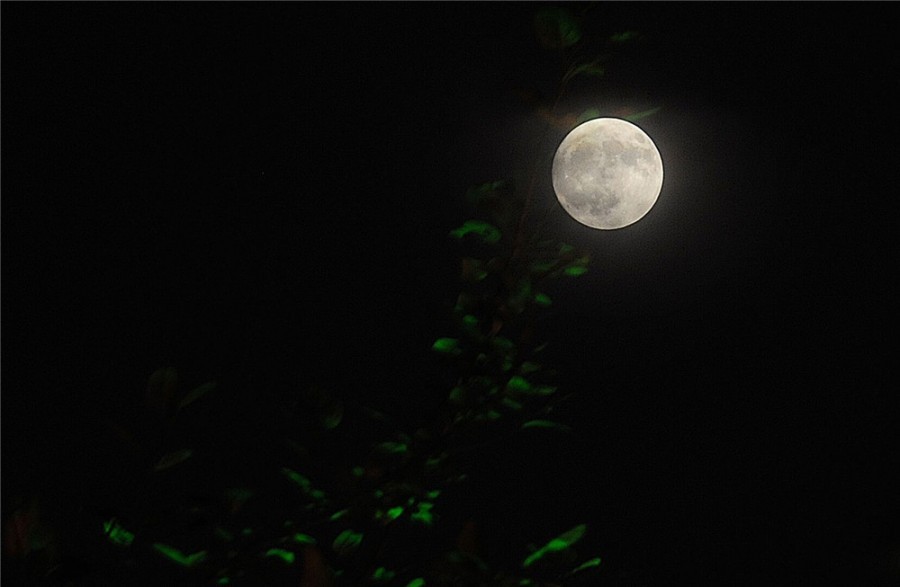

另外,我晚上看遠處的燈有光暈,很擔心看月亮也會有,畢竟我不想余生看到的都是毛邊月亮。可是這幾天陰天,晚上一直看不到月亮,這個問題若是能解決,我對這次手術就非常滿意了。

以上種種,都是非常個人的體會,人與人之間有個體差異,不見得每個人的體驗都相同,還是需要跟醫(yī)生仔細咨詢,本人不替任何近視眼手術負責。

作者 閆紅 (未經大皖和作者本人授權,不得轉載。)

作者 閆紅 (未經大皖和作者本人授權,不得轉載。)

請輸入驗證碼