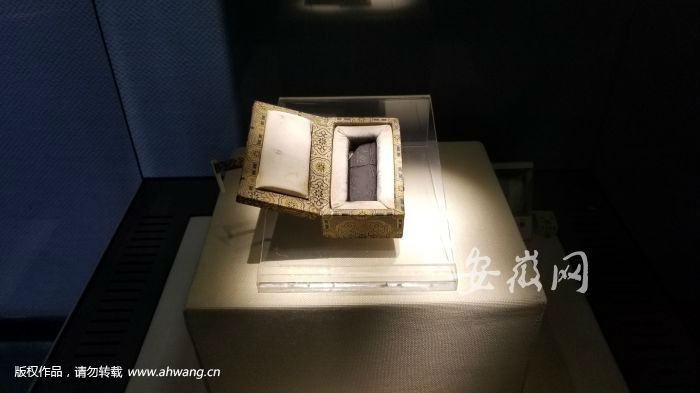

文府墨受到嚴格保護。(中國徽州文化博物館供圖)

新安晚報安徽網(wǎng)大皖客戶端訊 徽州文化博大精深,說徽文化少不了要說徽州的歙硯、徽墨等文房四寶。日前,新安晚報、安徽網(wǎng)、大皖客戶端記者來到黃山市的中國徽州文化博物館,探訪該館的“鎮(zhèn)館之寶”。該館副館長、研究館員章望南稱,對于博物館而言,其收藏的每件藏品都十分珍貴,如果一定要按“鎮(zhèn)館之寶”來評定藏品,該館的國家一級文物——北宋“文府”墨錠,可以算是鎮(zhèn)館之寶了。

積水中發(fā)現(xiàn)文府墨

“‘文府’墨是目前國內(nèi)考古發(fā)現(xiàn)出土唯一的北宋時期墨錠。”黃山市的中國徽州文化博物館章館長用這句話涵蓋了“文府”墨的歷史價值。

這錠墨長8.3 厘米,寬2.7 厘米,厚0.9 厘米,重18.2 克。看起來不起眼,卻是從千年前的北宋時期墓葬中出土的,是在文物界聞名遐邇的徽墨珍品。

據(jù)知,1978 年,祁門縣城區(qū)的茶科所基建工地施工中,施工人員發(fā)掘出了一座古墓葬,立即層層上報,引起省文物部門高度重視,省考古所、省博物館及徽州地區(qū)博物館及時派員趕到祁門縣,立即對這座古墓進行勘察和清理。

在墓葬清理中發(fā)現(xiàn)了金絲楠木棺槨,說明了墓主的身份非同一般,不是官宦就是富貴人家。清理中,發(fā)現(xiàn)了一枚“崇寧重寶”大錢,兩枚“太平通寶”小平錢,一把木尺,這些文物能基本確定該墓葬大致是北宋時期的。

最后,挖掘人員在棺底積水里竟發(fā)現(xiàn)了一錠墨。墨呈扁長方形,墨的上端殘缺五分之二,中部裂為兩截,由于正面殘留楷書“文府”二字,故命名“文府”墨。

經(jīng)專家考證,這錠“文府”墨為北宋時期制作,至今已有千年歷史,而墨歷經(jīng)千年并在水中浸泡而不損,形狀大體未變,堪稱罕見,同時作為水中出土文物,在我國墨業(yè)也是首例。

年代久遠更顯珍貴

中國徽州文化博物館是安徽省內(nèi)繼省博物館之后的第二家國家一級博物館,也是安徽省內(nèi)目前地市級唯一的一家一級博物館。目前收藏有國家一級文物34 件、二級文物144 件、三級文物3913 件,件件都是“寶物”。那么,文府墨在這些珍寶之中,又有什么特殊之處呢?

章館長稱,目前國內(nèi)出土的墨最早的應該是漢代的,在新疆地區(qū)有發(fā)現(xiàn),墨呈條狀,曾在安徽博物院新館展出過。而我省收藏的大多是明清時期的徽墨。文府墨作為徽州本地出土的北宋時期墨錠,年代久遠而顯其珍貴,更因其具有地方代表性,特色鮮明。而且,這也是目前為止國內(nèi)考古發(fā)現(xiàn)出土的唯一的北宋時期墨錠,稀有而獨特。

“文府”墨出土時,因墨上的字跡難以辨識,曾有人認為是“大府”墨。后來,專家經(jīng)過仔細鑒別后認定“大”字應該是“文”字,于是正名。

據(jù)《徽州府志》記載,徽墨始創(chuàng)于唐末,河北著名墨工奚氏因避戰(zhàn)亂帶全家逃至歙州(徽州前身),看到這里有茂密松樹林和清澈的新安江,在這定居,重新開始制墨,不久制出了“豐肌膩理,光澤如漆”的佳墨,被南唐后主李煜視為珍寶,賜奚廷圭為墨務官,賜奚氏一家為李姓,從那以后世間便流傳著“千金易得,李墨難求”之說,1121 年歙州更名為徽州,李墨及其他各家之墨更名為徽墨,徽墨之名相傳至今。北宋開寶八年,南唐后主李煜被宋軍俘獲押往開封時,他隨身只攜帶兩件物品,一件是歙硯,一件就是徽墨。

曾經(jīng)東渡日本展出

1985 年4 月,安徽省文房四寶東渡日本展出,徽州的“文府”墨因為其很高的文物價值和歷史價值,引起了日本文化界的極大興趣, 同時也萌發(fā)出諸多疑問,尤其是千年不變的徽墨究竟是如何生產(chǎn)、制作出來的。

章館長介紹,徽墨在選材和制作技藝上都達到了極致。最早的松煙墨是從松枝中提取松煙,加入動物膽、純皮膠、珍珠粉、冰片、純金銀箔等十幾種名貴藥材,所以徽墨又可入藥。制作出來的徽墨“堅如玉、紋如犀、色如漆”,“落筆如漆,萬載存真”。“文府”墨能在積水里保存千年的奧妙,也就在于精選了上等材料和采用了精湛的傳統(tǒng)手工制作技藝。

正因為有了墨,我國歷代書法名家的珍貴書畫品得以保存,光耀千年,奠定了中國書畫的特殊風格和地位,眾多的典籍和拓片得以流傳于世,才有了我國雕版印刷術的普及和中華傳統(tǒng)文化的輝煌。可以說,徽墨以其堅挺的身軀和純正的墨彩,書寫了中華文明的人文歷史。

新安晚報安徽網(wǎng)大皖客戶端記者 吳永泉

請輸入驗證碼