編者按:六百年前鄱陽湖畔的瓦屑壩見證了華夏大地上一次浩蕩的人口遷徙。瓦屑壩,不僅是200多萬移民遷徙的渡口,更是中華文化基因的碼頭,在六百年的歷史長河中,從這里完成了農耕文明最悲壯的一次自我復制與傳播。

2013年,“瓦屑壩祭祖”入選江西省級非遺,標志著這場持續六百年的文化尋根終獲官方認證。當現代尋根者站在古渡遺址,他們觸摸的不僅是歷史的碎片,更是一個文明在時空維度中的完整鏡像。瓦屑壩的深層意義,正在于它揭示了中華文明最本質的特征:在遷徙中堅守,在變遷中傳承,用記憶對抗遺忘,以根系連接遠方。

點擊下方視頻

探秘中國移民圣地——

江西鄱陽瓦屑壩

↓↓↓

在鄱陽湖畔,有島鄉名為蓮湖

600多年前,七月流火,湖上殺聲震天

20萬對65萬,艨艟對樓船

元璋對友諒,朱明對陳漢

既分勝負,也決生死

一場史上規模空前的水戰

讓岸邊的蓮湖觸目神傷

五年后,大明王朝拔地而起

不久,饒州府 信州府 南昌府等地

便有新的詔令頒布,抽農耕者遠走他鄉

朝廷把這稱作“移徙”,民間叫“趕散”

后來清代啟蒙思想家魏源提出說法

就叫“江西填湖廣,湖廣填四川”

01

命運渡口:被歷史選中的離鄉人

蓮湖瓦屑壩古碼頭,視野開闊

可以容納船只一字排開,就像當年的戰場

東向十五里,直通繁華饒州府

西出扁子港,暢聯浩瀚鄱陽湖

各府送來的移民,在這里就像貨物

集中登記、裝船,發往江淮與湖廣

送別又難別的情景雖悲痛卻欲絕

綁手又解手的場面雖喧囂卻有序

官員在高聲宣讀確認已經登船人的名字

朱相三、張貴四、鄧君瑞、嚴富春……

大船載著最健康而淳樸的江西漢子

駛向水天茫茫的陌生遠方

湖面隨波盡碎,是被撕裂的血脈親情

移徙制度嚴格,按冊抽丁

嚴禁回遷,禁止移民撰譜

消失的他們并不甘,從此杳無蹤跡

追尋,注定在不久之后開啟

這是一枚關于血脈根源的尋親令

總有一匹背負家族使命的黑鬃馬

循著圖騰,星夜兼程

02

移民家譜:瓦屑壩隱藏的根系圖

康熙二十三年(1684)

安徽宿松縣碎石鄉朱家大屋

一位書生夜修《朱氏家譜》

燭光搖曳,墨筆落下堅定的字跡:

“洪武二年 已酉 自江西

鄱陽縣之瓦屑壩奉詔遷松”

書生名叫朱書,清代宿松進士第一人

與戴名世、方苞并稱“清初三才子”

他在《創修家譜》序中寫道:

“吾朱以鄱民奉詔徙松邑

歷經三百年 所世遠 故事湮……”

尋根問祖,受命于血脈與文脈的雙重指令

《朱氏家譜》完成二十七年后

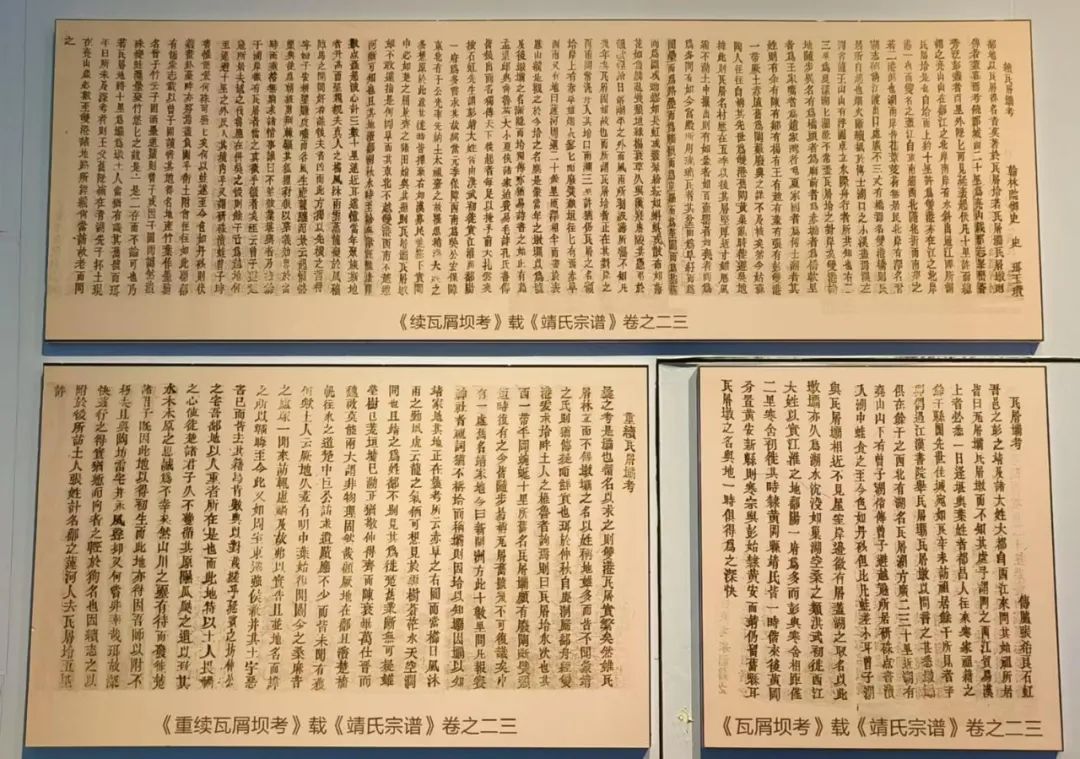

湖北黃安進士張希良寫下《瓦屑壩考》

“洪武初 徙西江大姓以實江淮之地

鄱陽一府為多……瓦屑墩之名與地

一時俱得 為之深快”

三百余字的短文,記于黃岡《靖氏宗譜》

成了瓦屑壩移民史壓倉的堅石

未久,湖北黃岡,靖道謨把追尋的筆

轉交給了學生——史珥

這位鄱陽望族不辱使命,煌煌兩千言

寫下《續瓦屑壩考》與《重續瓦屑壩考》

如今,在學者與后裔的不懈追尋下

一個個身影,一樁樁往事,一點點物證

在當年茫茫鄱陽湖消逝的地方

被重新喚醒,記起,發現

03

后裔思源:虔誠祭祖六百年

每逢祭祖時節,煙雨為伴

總有人操著湖廣或安徽的口音

成群結隊,長幼相攜

一路穿過“移民圣地瓦屑壩”石牌坊

肅立在六百多年前移民登船的岸邊

虔誠眺望湖水中被歷史遺忘的頁面

他們不是過客,他們其實是歸人

那倒映過祖先身影的微波縠紋

吞吐著他們深邃如夢的來處

宿松朱書的后人來了

他們祭拜的始遷祖叫朱相三

與朱相三同登船的那些漢子

張貴四之后有父子宰相張英張廷玉

鄧君瑞之后有“兩彈元勛”鄧稼先

嚴富春之后有黃梅戲宗師嚴鳳英

這些后裔用一種更虔誠的生命姿態

祭拜,燃燒,奉獻,犧牲

讓平凡而歷經艱苦的始祖

與血脈故園獲到最浩蕩的慰藉

瓦屑壩拜祭先祖的禮儀

一路衍生,形成長盛不衰的祭祖習俗

公元2013年8月

“鄱陽瓦屑壩祭祖”以其深遠的影響

入選江西第四批省級非遺名錄

04

川渝尋脈:移民在麻城的再遷徙

當湖廣填四川的移民潮涌向巴山蜀水時

總要先在荊楚之地停駐流轉

鄂東麻城孝感鄉

這個長江中游的驛站

意外承載起雙重移民記憶

洪武三年的簿冊里

“黃州府麻城籍”的背后

藏掖著“原籍江西”的集體密碼

正如成都《李氏族譜》所述:

“元末避紅巾亂,

自贛徙麻城

明初奉詔,

復自麻城徙蜀”

三百年間

這個中轉站見證著

江西瓦屑壩移民二次遷徙的宿命

他們從鄱陽湖畔帶來的稻種

在江漢平原試種成熟后

又隨扁擔挑進川東的梯田

那些被朝廷禁止記錄的方言

在穿越三峽的號子里

依然夾雜著贛語特有的婉轉

如今川渝祠堂香案上

“麻城孝感鄉”的牌位背后

總藏著更深處的追問:

“問君祖籍在何方?

湖廣麻城孝感鄉

再問祖籍在何處?

江西瓦屑老壩頭”

05

天賜靈地:禪韻與陶魂的回響處

在麻城人繼續西進的三百年后

蓮湖四望湖上刮起的風依舊任性自由

空中有候鳥掠過

風里有禪意飄落

時光回到1100多年前的際遇

一位智者從瓦屑壩渡口登臨

他被湖畔香氣宜人的蓮花吸引

搖曳風中的蓮華山,挽留住他的跋涉

從此,山風輕拂殿堂

太華巍峨,九華連綿,蓮華清幽

從此,古寺門前人潮涌動

在時光中漫步,在歷史中延續

今日瓦屑壩,曾經的古渡口溝壩難分

陶片瓦器隱約其中,一條壩體綿延亙遠

宛如大地胸膛上的一道傷疤

岸邊星星點點,古窯址如馬蹄踏印

“陶埴為器”的隋唐煙火,已凝固千年

瓦屑壩,作為“古代制陶工業園”

身經過陶窯的盛況,也目睹了黃巢的戰火

大唐陌刀的慘烈,不僅“血洗饒州”

還讓陶窯火熄,陶匠奔逃

如今,姑蘇陶人仍稱“雙港舊陶”

念念不忘,是一路踉蹌的夢碎與窯變

06

穿越時光:此心歸處是故鄉

如今的瓦屑壩村

布滿了追尋的方案與思路

人們長途跋涉而來

用瓦片罐屑與移民故事完成對接

而古渡邊那棵六百多年的大樟樹

殘軀尚存

如今的瓦屑壩是村,是壩

也是古窯遺址,是古渡碼頭

更是祭祖圣地,是鄉愁歸處

煙波深處是吾鄉

湖水認得歸途

倦帆帶我回家

(來源:美在鄱陽)

請輸入驗證碼