溪水在陽光下閃耀、穿越森林。草原濕地蔥郁,麋鹿、大象和老虎與人類和諧相處,斑斕多彩的鳥類在這片土地上飛翔棲息……由熊月之、葛劍雄、陳杰、黃翔等20位歷史學者、考古學者聯合著作的《上海六千年:海納百川的文明之路》由東方出版中心出版,書中如此描述史前上海的“綠色生態”。

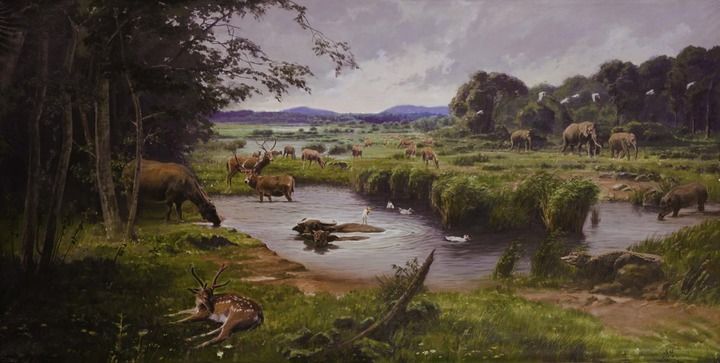

距今4000年的上海復原生態圖。學者指出,“最初的上海"擁有極為多樣化的生態景觀。(受訪者供圖)

人們通常認為,上海的歷史并不久遠,只是在近代才迅速從東海小漁村崛起為國際大都市。70余年的上海考古工作已經顛覆了這一觀點,《上海六千年:海納百川的文明之路》一書集納近年來上海歷史研究、田野考古領域的最新成果和學術觀點,力圖解讀上海六千年文明的“密碼”。

最初的上海

“上海先民”愛劃船,食譜豐富

“上海六千年”,這個概念是怎么來的?學者指出,“6000年的上海”不是行政區劃意義上的上海,而是歷史地理意義上的上海,更是考古學文化區、文化圈意義上的上海。

大量考古實證,正為人們“描繪”出一幅日益清晰的上海文明長卷:上海史前文化從距今6000多年開始;距今約4000年前,北方中原文化南下和本地文化結合形成廣富林文化、馬橋文化;約2000多年前,春申君黃歇在“海上”治水,帶來楚風東漸;到宋代,上海青龍港以繁榮的國際貿易而崛起為海上絲綢之路一環;在近代,海上先賢徐光啟睜眼看世界,推動東西方文明交流互鑒,尋找一條“會通”以求“超勝”之路……

學者指出,包括上海地區在內的長江下游地區早期文明的發展,是中華文明歷史的實證。上海目前確認的考古遺址約40多處,大部分是含有史前遺存的地點,且集中于上海西部。遺址中發現了大量的陶器、石器、玉器、房址、墓葬等,為我們了解“最初的上海”的文化、社會、生態等提供了非常關鍵的證據。

崧澤遺址從1958年開始發掘,到2004年出土了“上海第一人”的頭蓋骨。通過體質人類學專家的復原,人們發現頭骨主人是約25歲的成年男性,屬于蒙古人種類型,生前有齲齒。

“上海第一人”復原像。(受訪者供圖)

在發掘廣富林遺址過程中,學者們發現:“上海先民”平均身高男性約1.63米,女性約1.53米。他們有拔除側門齒的習俗。從骨骼痕跡推測,上海先民還很可能有劃船、長期跪坐等行為習慣。

有趣的是,“頸椎不好”并非只是現代人的通病。四五千年前的上海先民們已經為頸椎疾病所苦。在廣富林遺址中,考古工作者還發現了東亞地區最早的由結核病造成的脊椎變形情況。

近年來,在奉賢區柘林遺址發掘中科研人員對人骨進行了研究,發現其身高和廣富林遺址先民大致相同,在骨骼上還發現貧血、營養不良以及“鼻竇炎”病征。

與此對應,學者指出“最初的上海”擁有極為多樣化的生態景觀。廣富林遺址出土了大量木材。考古工作者鑒別出多達46個樹種,包括連香樹、樸樹等。遺址中還發現了大象頭骨、腿骨和老虎盆骨,同時也有三棱形的骨鏃和骨魚鉤。由此可見,上海先民的“食譜”主要是稻作、果蔬、鹿科野味和馴養家豬,也攝取水產。

學界指出,在歷史地理意義上,上海這片土地不是偶然天成的,而是經過幾千年的地理環境變化才形成的。這個地理演進過程,伴隨著上海早期先民的活動。正因如此,“六千年的上海”呈現為馬家浜文化-崧澤文化-良渚文化-廣富林文化-馬橋文化這樣一個連續不斷的史前文化承襲演進圖譜。

中華文明的起源演進如“滿天星斗”。而包括上海在內的長三角地區、環太湖流域地區的史前文明,就是其中一顆璀璨的明珠,共同構成了中華文明“多元一體”的格局和形態。

何以上海

承乾南北、貫通東西、通江達海

在河南洛陽的二里頭夏都遺址博物館,一件神秘的鴨形出土文物引人遐想。

這件鴨形壺與上海出土的鴨形壺高度相像——良渚文化、浙南閩北文化、中原文化等在上海“合流”形成“馬橋文化”,而馬橋文化的最典型器物就是“鴨形壺”。

“馬橋文化和中原夏商時期年代相當。這件鴨形壺,到底是馬橋文化傳到中原去的,還是從中原傳到馬橋文化的?”上海博物館考古部主任黃翔認為,以鴨形壺為代表的馬橋器物在江南地區發現數量龐大、多樣性高,而在中原夏都發現的數量少、種類少。“一般而言,器物在其起源地的數量和多樣性會更勝一籌。”

上海的史前文明在整個中華文明統一體的形成進程中,同南北東西文化的相互關系及影響到底是什么?一件鴨形壺折射了它“承乾南北”的特質。

上海本地傳統文化因素同史前黃河流域中原文化和浙南閩北文化相互影響及融合,在廣富林文化時期和馬橋文化時期表現得尤為突出。

無獨有偶。2024年上海博物館攜手四川多家博物館共同舉辦的“星耀中國:三星堆·金沙古蜀文明展”上,一件來自成都金沙遺址的十節青玉琮引發強烈關注。

這件玉琮制作極其精美。學界認為,以玉琮為代表的玉器是良渚文化的典型器物。這個玉琮很可能是從長三角的良渚文化區域流傳到了成都。然而,成都的金沙遺址和以杭州為中心的良渚文化在時間上相差1000多年、距離上相隔2000公里。一件玉琮如何“穿越時空”連接兩地成為考古“謎題”。

上海市文物局副局長向義海認為,一件玉琮的“奇妙旅行”,折射了良渚文化和三星堆-金沙文化之間的交流,也體現出包括上海在內的長三角“貫通東西”的特質。

不僅承乾南北、貫穿東西,更能通江達海,上海方能成為今日深具影響力的國際大都市。到唐宋年間,位于今天上海青浦的青龍鎮一躍成為我國海上絲綢之路的重要節點港口和對外貿易中心之一,逐步發展為“東南巨鎮”,構成了今日上海發展的底蘊。擁有“通江達海、海納百川”特殊地理位置的上海,在中華文明的演進中開始發揮更加顯著的作用。

上海六千年

海納百川的壯麗史詩

從崧澤文化到馬橋文化等考古學文化,被稱為上海的“史前”歷史。而今天上海以“申”為簡稱,則源起于距今2200年前的春秋戰國。

2024年,安徽淮南武王墩墓考古發掘備受關注。鮮為人知,此墓主人——楚考烈王與上海的興起也有關聯。公元248年,楚考烈王分封楚相春申君黃歇到“江東”,也就是包括上海在內的江南地區。春申君是戰國四公子之一,也是古代文獻明確記載的上海地區第一位領袖。

明代《松江府志》記載,黃浦江由春申君開掘,所以又叫“春申浦”。春申君在上海治水,造福當地百姓,還衍生出不少民間傳說。開拓進取的春申君也被一些人視作“上海之父”——不僅“申城”因此得名,而且上海還有春申君廟、春申塘、春申路、春申橋、黃渡等眾多與之相關的標識。

學者田兆元指出,春申君是塑造今日上海的重要歷史人物。不過考證他的“足跡”,卻是一路從湖北、湖南、河南、安徽再到上海,足以體現上海這座城市從血脈深處就有“兼容并蓄、交融互鑒”的基因。

到了近代,另一位舉足輕重的人物深刻塑造了上海的靈魂。他就是“開啟近代科學之光的上海人”徐光啟。明代末期,西方傳教士們都稱徐光啟為“徐上海”,視他為上海這座城市的代言人。徐光啟與意大利傳教士利瑪竇亦師亦友,他大力推動學習借鑒西方科學,翻譯《幾何原本》,還結合《周髀算經》《九章算數》編寫出《測量法義》《勾股義》等三部中西合璧的數學著作,足見他擁有開明睿智、兼收并蓄之自信。徐光啟點亮中國近代科技文明之光,使上海徐家匯成為近代中西文化交流的“焦點”之一。

晚清時期,上海徐家匯規劃中西合璧的藏書樓、中國最早的博物院,建設徐家匯觀象臺、土家灣印刷所,出版《格致益文匯報》等近代出版物。晚清時期,徐家匯文化圈備受國內外人士關注,成為時人競相觀摩學習的“打卡地”。

雖然善于融匯中西,徐光啟一生致力于“必須會通”的真正目的,則是“欲求超勝”,也就是說希望通過學習和借鑒西方最終實現“超越”。不能不說,早在四百年前,徐光啟已塑造了上海這座城市會通超勝、追求卓越的品格。

早年,由于缺乏足夠的考古實證,“上海是一座小漁村”的觀念頗為深入人心。大眾普遍認為,上海是一座沒有歷史的城市,甚至認為海派文化就是舶來文化。

眼下,考古發現和歷史研究正在重新描繪上海的文明畫卷:從馬家浜文化到馬橋文化;從“上海第一人”到春申君、徐光啟……上海在六千年的時光長河里逐步形成“海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和”的獨特精神。

“上海六千年歷史,正是一部生動詮釋‘海納百川’的壯麗史詩。”中國考古學會理事長陳星燦說,上海六千年,展示著中國古代兼容并包、吸收融匯外來文化的強大能力,展示著中國古代文明的土著性、統一性和多樣性,也以無可辯駁的事實證明中國古代文明從來不是一個封閉自足的文化體系——高山、沙漠與大海,從未阻隔文明內部與外部交流的腳步。

正因擁有六千年歷史積淀和包容創新的“基因密碼”,如今的上海不僅是世界觀察中國的一個窗口,也是向世界展示中華文化的重要舞臺……紅色文化、海派文化、江南文化在這里交相輝映,世界不同的文化在這里交匯融通,活力奔涌、創造未來。(據新華每日電訊)

請輸入驗證碼