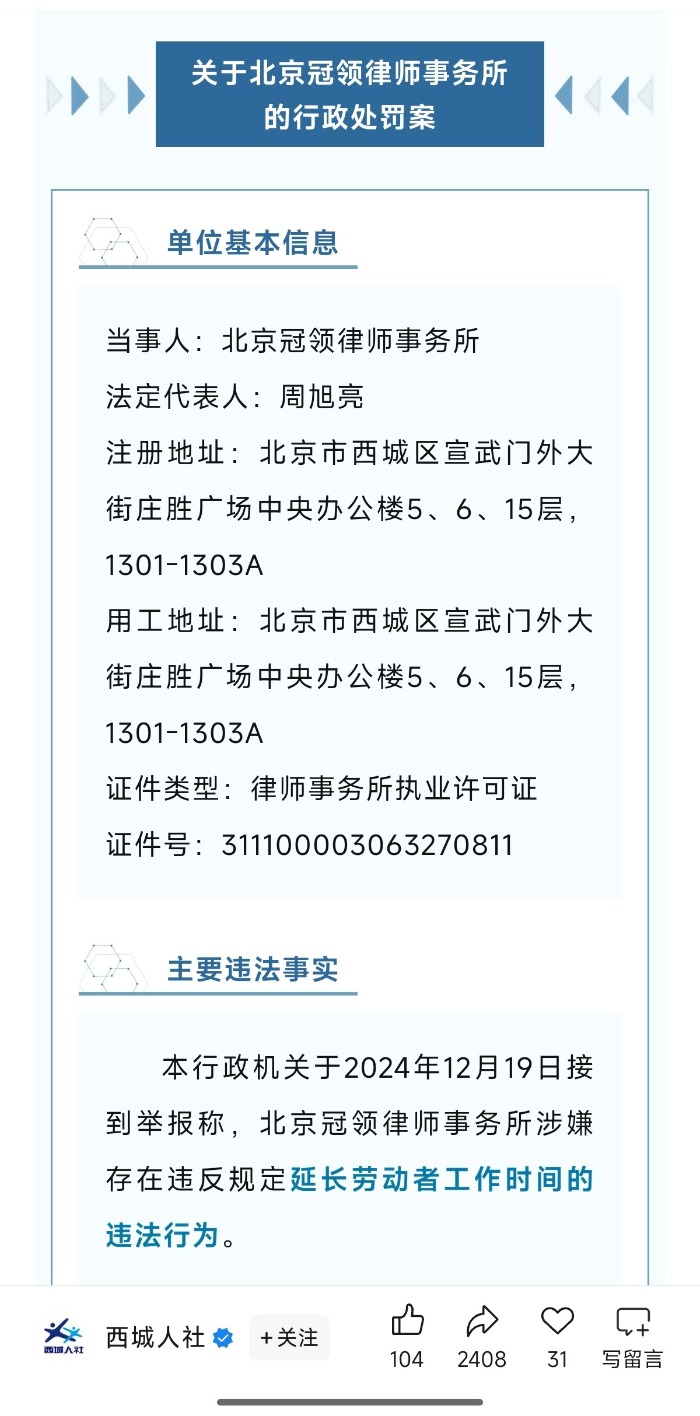

大皖新聞訊 3月24日,北京冠領律師事務所因違法安排員工超時加班且拒不整改,被北京市西城區人社局處以2萬元頂格罰款,引發廣泛關注。這一事件不僅揭示了部分律所漠視勞動者權益的管理亂象,更折射出律師行業“加班常態化”痼疾。如何平衡從業者的合法權益,已成為亟待破解的行業困局。

西城人社局通報

根據通報,冠領律所被處罰的核心原因在于兩點:一是未按要求提交人社局要求的材料,二是經責令改正后仍拒不執行。其行為違反了《勞動保障監察條例》第三十條,構成“拒不整改”的嚴重情節。2萬元的罰款雖看似數額不大,但已是同類違法行為的頂格處罰,體現了勞動監管部門對強迫加班“零容忍”的態度。

事實上,《勞動法》明確規定,用人單位安排加班需與勞動者協商,每日不得超過3小時,每月累計不超過36小時,且需支付法定加班費。根據官方通報信息,冠領律所的案例,無疑是對法律底線的挑戰。

在律師行業,冠領律所的事件并非個例。據媒體報道,有律師自嘲“從不下班”,道出了行業的真實生態:頭部律所洗手間配備淋浴房、年輕律師熬夜工作至凌晨、客戶隨時來電“轟炸”等場景屢見不鮮。這種畸形的“加班文化”背后,是多重壓力的交織:律所普遍采用“計件制”或“創收考核”,迫使律師通過超負荷工作提升業績;客戶對法律服務的即時性要求,導致律師被動陷入“隨時待命”狀態;部分律所將“加班時長”與晉升機會掛鉤,形成“內卷”氛圍。

盡管《勞動法》對加班有嚴格規定,但律師群體維權意愿普遍較低。一方面,律師作為法律從業者,往往更傾向于“息事寧人”,擔心維權影響職業聲譽;另一方面,舉證困難(如加班記錄缺失)和仲裁成本高,使得許多人選擇隱忍。此次冠領律所被罰,是因其員工舉報觸發監察程序,凸顯了外部監督的重要性。

值得注意的是,據北京市西城區律協公布的2025年1月、2月“西城律師行業‘接訴即辦’工單受理情況通報”顯示,關于冠領律所的投訴件數均遙居當月之首,反映出其管理的系統性問題。

要打破律師行業的“加班困局”,需多維度發力。首先需要強化監管與執法力度,勞動部門應建立常態化巡查機制,對頻繁被投訴的律所重點監控,并提高違法成本(如納入信用記錄);其次要推廣公益法律援助,如“公益普法熱線”等平臺可增設勞動者權益保護咨詢,幫助工作者依法維權。

冠領律所被罰事件,既是對違法者的警示,也為整個社會敲響了警鐘。在追求專業卓越的同時,企業管理者需意識到:尊重勞動者權益不僅是法律義務,更是可持續發展的基石。唯有摒棄“以加班論英雄”的觀念,構建健康的工作文化,才能吸引并留住優秀人才,真正實現行業的健康發展。

大皖新聞記者 龔潤澤

編輯 崔恒

請輸入驗證碼