著名版畫家、美術教育家、中國美術學院教授、浙江省版畫家協會名譽會長趙宗藻先生,于12月27日晚在杭州安詳辭世,享年93歲。

趙宗藻,1931年出生在江蘇江陰,青年時期便在藝壇嶄露頭角,1955年調入中央美院華東分院(后更名為浙江美術學院、今中國美術學院)版畫系任教,是新中國版畫專業建設的主要開拓者之一;歷任版畫系主任、研究生導師,學院副院長,中國美術家協會第三、四屆理事、中國版畫家協會副主席,浙江版畫家協會會長等職。

他曾說:“在藝術上我決不走回頭路,我希望通過不斷否定自己,永遠不重復自己,而使自己能不斷地有所長進。”他的創作題材涉獵廣泛,手法多樣,然將精純而高雅的美學品格蘊于質樸的形象中的探索卻是一以貫之。故此凝練而成的簡練恬淡之風深具中國氣派,聲譽遠播域外。

浙江美術館在籌建階段就得到趙宗藻先生高度關注,整體收藏有趙先生捐贈的221件版畫及50件書法作品。2011年適值魯迅先生發起中國新興木刻運動80周年,當年12月4日,浙江美術館與中國美術家協會、浙江省文化廳、浙江省文聯和中國美術學院聯合舉辦的“八十凝望——趙宗藻藝術回顧展”開幕,以此展為“版畫年”收官。

當時的展覽中,一柄因印制畫作而磨穿底面的銅匙,令觀眾和媒體印象尤為深刻,無聲地述說著主人的才華與勤勉。

浙江版畫界有四個領軍人物,張漾兮、張懷江、趙延年和趙宗藻。這四個人,被后來的浙江版畫界稱為“兩張兩趙”,前三位均已故去,如今隨著趙先生的辭世,意味著一個時代劃上了句點。

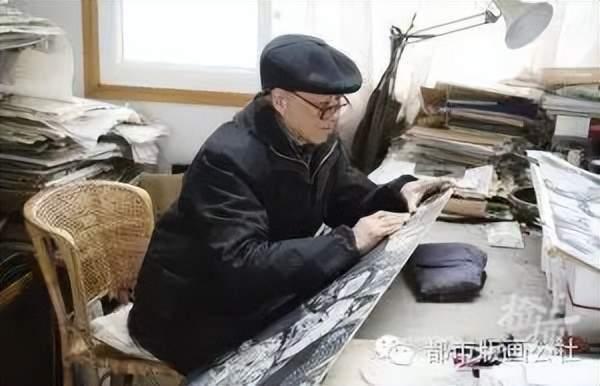

2015年,橙柿互動記者曾到趙宗藻家中采訪,那一年老先生84歲,以下是當時的報道。

在杭州濱江的家里,老人側身坐在藤椅上,目光清亮。娓娓道來那些他與版畫的往事,說到高興處,架在鼻梁上的眼鏡會滑到鼻尖,他身上的溫雅古風,讓人覺得時間是慢的。

書房里,他的書畫作品鋪滿一地,這些都是他最近的創作。相比他的版畫,知道他書畫的人并不多,“搞藝術的人,對生活中的一切都要像孩子一樣充滿興趣,藝術是相通的”。

他的從藝路

走上版畫之路,趙宗藻說這純屬偶然。那年,17歲的他報考了蘇州美術專科學校,因為在書法和國畫上極有天賦,他在考試中名列前茅。后來,他又考上了南京大學美術系做插班生,當時的南大美術系是師范專業,傳統深厚,并有傅抱石、陳之佛、黃顯之、陸地等著名美術家任教,趙宗藻對繪畫與藝術的熱忱終于得以自由發揮。那時候他幾乎什么課程都學,國畫、版畫、書法、油畫,就連封面設計、陶瓷設計、玩具設計都學了。他說,這些學來的東西一并都糅合進了他后來的版畫創作里,這樣作品才豐滿。

畢業后,他分配到金華師范學院。那時候學校的美術老師只有三個,一邊當老師一邊搞創作是不可想象的,國畫、油畫根本不可能。只有版畫不要求連續性,隨便什么時候都可以刻幾刀。《婺江邊上》就是這樣創作出來的。這幅作品當即被入選第一屆全國版畫展,并被刊登在前蘇聯著名的《火星》雜志上。

1954年,中國美院版畫系成立。趙宗藻接到系主任張漾兮的邀請,希望他來美院任教。于是,24歲的趙宗藻背上三塊沉沉的硬木梨木板就上了從金華來杭州的火車,因為梨木板耐印耐刷,木紋細膩,再細微的圖畫也都能在木板上保存,三塊木板就是他的兵器。不過“車廂里很少有人聽說過版畫,都以為我是搞木材生意的。”

后來,他在美院和張漾兮、張懷江、趙延年一起復興了“新興木刻版畫”,那是被美術界譽為“兩張兩趙”的時代,這個組合也成為了中國美院版畫的制高點。

他的代表作

趙宗藻的兩件版畫代表作《四季春》《鄉干集會》曾在“中國杭州中外版畫精品邀請展”單元中。

說起來,其中創作于1960年的《四季春》是他最耗費心神的一幅作品。那是1958年,趙宗藻在嘉興平湖采風,被養蠶婦女不分晝夜辛苦培育蠶寶寶的生活所感動,回來后,又受到一篇名為《一年養了12次蠶》的報道啟發,于是,“四季如春”的靈感在腦中閃現。

盡管有了靈感,但要“春夏秋冬”放在同一幅畫上來呈現,并不是一件容易的事。他用細致的刀工刻畫了婦女勞作時養蠶、采桑時的景象,帶有田園牧歌的意味。趙宗藻說:“在這幅作品里,我學過的設計就幫上了大忙,怎么排版,怎么著色都很講究。”

另一幅創作于1956年的《鄉干集會》,這幅畫很有意思,畫面上是一群鄉村干部撐著傘,走在雪地上的背影,簡潔中蘊含詩意。不過因為畫中的人沒有臉,在當時,這幅版畫還曾受到不少爭議,“有人說,沒有正面刻畫人物形象,是避重就輕,偷工減料”。

趙宗藻說,中國人對含蓄很重視,這是東方的審美趣味,跟東方人的性格有關。藝術表現有直白,也有含蓄,關鍵是要看作者自己選擇。“要表現的這群人,懷著一個共同的目標,雖然前路崎嶇,但仍有一個樂觀的態度,大踏步地向前”。他畫里面表現的樂觀態度,也同樣貫穿于他的藝術人生。(橙柿互動)

請輸入驗證碼