他從戰火硝煙時代的復旦園啟程,又在香港商界洪流中砥礪,書寫下一代實業家的奮斗傳奇。

他是韜略過人的商界巨子,亦是心懷大愛的慈善名家,復旦人熟悉的恒隆物理樓、思源獎助學金等,均出自他的手筆。

他就是思源基金會創辦人,復旦大學名譽博士、資深校董、校友陳曾燾先生,于2024年11月5日仙逝,享年99歲。而他的人生傳奇和公益情懷,依然在母校延續,在一代代復旦學子心中久久留存。

“不好意思說我是復旦‘畢業’的”杰出校友

1944年,時局動蕩,戰火頻仍。19歲的陳曾燾先生獨自一人背起行囊,從廣州的家中啟程北上,進入當時遷至重慶北碚的復旦大學求學。一年后,他投筆從戎,選擇參軍,同年冬天又回校讀書。之后,隨著復旦大學在1946年遷回上海,陳曾燾先生的足跡也從北碚輾轉來到江灣,繼續在復旦的求學之路。

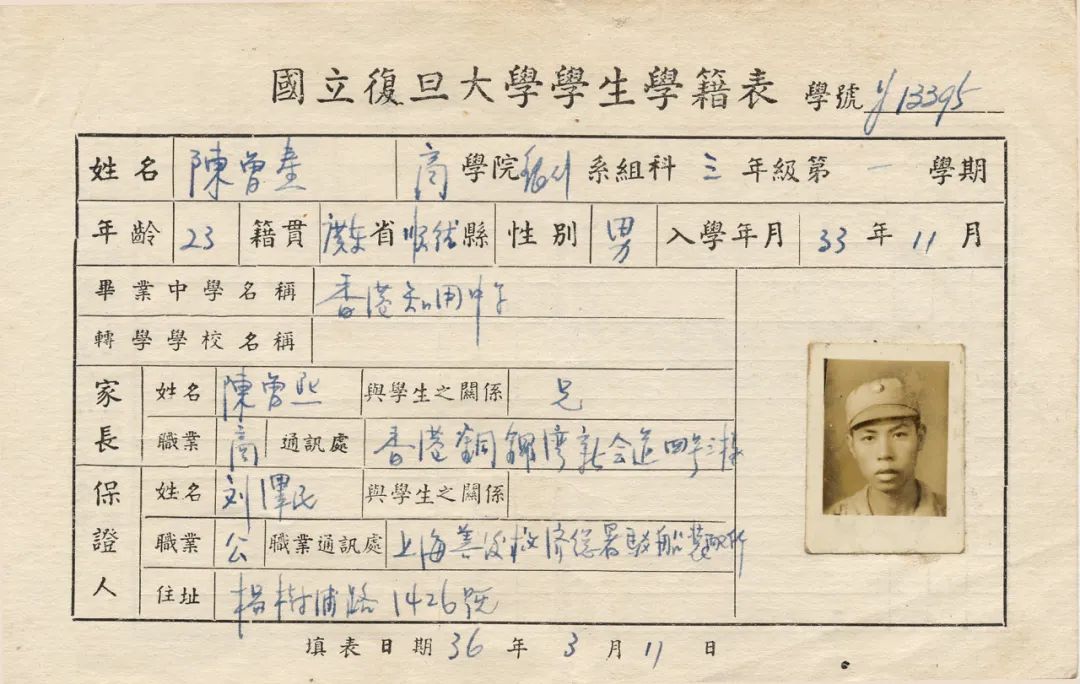

陳曾燾先生在復旦大學的學籍表

“北碚(的讀書條件)當然很艱苦了,也可以說是相當艱苦,不是你們今天生活在和平年代可以想象的。”2009年5月,陳曾燾先生在香港接受《復旦人》雜志專訪時,提及了學生時期的印象。并且,他笑著自述,離開復旦大學時因種種原因“并沒有正式畢業,沒拿到畢業證書,所以我都不好意思說我是在復旦大學‘畢業’的”。

雖說如此,但北碚的艱辛經歷磨練著他的意志,復旦的熏陶在他心中播下勤奮與堅韌的種子,這已成為他此后人生中從不畏“困難的挑戰”的精神底氣。他也始終對復旦心懷感恩:“那時復旦已經是國立大學了,也是好學校,我們是戰區的學生,不需要考試上大學,還是公費的。所以我一直對學校很有感情,只要學校需要我做的事情,一定會去做。”

說來也巧,陳曾燾先生與好友李達三先生的淵源也可追溯到北碚求學時期,雖然當時兩人并不相識。“李先生比我要高幾屆”,陳曾燾先生回憶道,兩人當時都在北碚讀過書,但在校時互不認識,后機緣巧合在香港相識。校友緣分也成為兩人深厚友情的底色,“后來一起做了創會校董,幫助學校,這么多年就成了好朋友”。

“誠信”立身,商界傳奇成佳話

離開復旦后,陳曾燾先生先在上海的聯合國救濟總署工作了一段時間,“幫助當時叫做戰區復員的工作”。1949年后,他又離開上海,先南下廣州,后又赴香港。對于初入商海的歲月,他淡淡描述:“起初不是自己做生意,也是做幫工,這么鍛煉了幾年,后來開始自己做。”

面對異地獨自創業的不易,陳曾燾先生一如曾經求學復旦時那樣,直面挑戰,從未放棄。憑借堅韌的毅力與前瞻性的眼光,他在香港不斷扎根,1960年隨其兄陳曾熙先生共同創辦恒隆有限公司(即后來的恒隆集團)。1986年,陳曾熙先生逝世之際,將公司交由弟弟陳曾燾先生管理,而未如坊間猜測的那樣留給自己的兒子們,這在當時引起了轟動。“接棒”后的陳曾燾先生悉心經營,將公司發展壯大。1991年,他將“交接棒”再度傳遞,他的侄兒、陳曾熙先生之子陳啟宗正式出任恒隆有限公司董事長。

這一番兄弟同心、創業傳承的故事,至今傳為佳話,陳曾燾先生的為人品性與他的經營才干一樣,受到世人景仰。

后來,他在公開場合也常常傳遞自己為人處世所秉持的理念,如曾對《復旦人》雜志說:“我們生意人,最看重的是誠信,這在今天還是一樣的。”

“能和每個同學握個手,我就很高興”

1993年,陳曾燾先生退休,他和同為復旦校友的夫人陳許啟明女士一起,將時間、精力與財富大力投入到反哺母校、支持社會的公益事業中。

1995年,他成為復旦大學董事會創會董事之一。當時學校不少基礎建設亟待完善,但苦于缺乏資金,陳曾燾先生很快“認領”了學校的物理樓,捐資重新修建。這棟清水紅磚的建筑也因此正式更名為“恒隆物理樓”。如今,恒隆物理樓已成為復旦的地標建筑之一,一代代復旦物理學系師生員工在這里開展教學、科研,推動學科不斷發展。

此后,陳曾燾先生還攜手夫人陳許啟明女士捐資興建了管理學院思源教授樓、光華樓思源會議廳、相輝堂思源廳等樓宇和空間,讓更多復旦學子有機會在更充裕、更現代化的設施中精研學業,積極成長。同時,他們還捐助了“復旦大學醫學發展公益基金”之“擇善基金會肝炎肝癌防治專項基金”、管理學院發展基金等項目,讓生命的希望茁壯成長,讓復旦優秀的學術傳統發揚光大。

除了創建并發展復旦大學董事會,多年來,他也為復旦大學校友總會、上海復旦大學教育發展基金會、復旦大學教育發展基金會(海外)的創建和發展作出突出貢獻,母校但有需要,他必盡力奔赴。

創立思源基金會與設立思源獎助學金,則是陳曾燾、陳許啟明校友伉儷另一項詮釋“取之社會,用之社會”理念的大行動。

1997年,陳曾燾夫婦創立思源基金會,名稱取“飲水思源”之意。2005年起,思源基金會專注促進國內教育事業發展,開始一系列扶貧助學活動,在國內20余所高校設立“思源獎助學金”,經過近20年耕耘,惠及學生一萬七千多人次。在復旦大學,這一獎助學金累計惠及學生近千人。受惠學子組成了思源社,在思源基金會每年舉行的年會活動上交流互勉。這也是陳曾燾先生非常支持的活動,因為“捐贈不僅僅要給同學們經濟上的支持,還要給他們精神上的支持”。

事實上,對待學子,陳曾燾先生就如同慈祥的長輩。他曾開心地告訴《復旦人》雜志:“平時我雖然沒有時間和同學們交流,但至少一年一次能和每個同學握個手,我就很高興,同學們也會受鼓勵。”

2010年4月3日,陳曾燾夫婦與眾多老校友一起重返重慶北碚,緬懷當年崢嶸歲月。在嘉陵江畔的抗戰時期復旦大學舊址紀念館開館儀式現場,陳曾燾回憶道:“戰爭時期能上學是很不容易的,因為復旦給了我們這個機會,這就是我們與母校之間深厚感情的精神依托。”2013年,陳曾燾校友伉儷參與捐資設立“復旦北碚校友基金”,將復旦師生樂觀、不屈的精神風貌繼續傳承。

為表彰陳曾燾先生對于母校的拳拳之意與為教育事業無私奉獻的崇高精神,2012年12月13日,經國務院學位委員會批準,復旦大學正式授予陳曾燾先生名譽博士學位。母校與她的學子,再度緊緊相擁。陳曾燾先生對母校的赤子之心,也將永遠被深深銘記。

青春歲月有盡,母校情懷無涯。

為善之心長在,興學義舉永銘!

陳曾燾先生千古!(據復旦大學微信公號)

請輸入驗證碼