新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊 在阜陽市阜南縣鹿城鎮(zhèn)南關(guān)社區(qū),最近多了一座可免費參觀的“紅色文化收藏館”。這間“紅色文化收藏館”里有大約3000件實物,包括黨報、書刊、票證等。

創(chuàng)辦這間收藏館的,是72歲老人陳亞東,他是住在當?shù)氐木用瘛?月2日,陳亞東告訴新安晚報、安徽網(wǎng)、大皖新聞記者,他覺得現(xiàn)在的幸福生活來之不易,創(chuàng)辦這間收藏館的目的就是想讓年輕人不忘歷史。

愛好收藏紅色文化物件

陳亞東今年72歲,是阜南縣本地人,住在阜南縣鹿城鎮(zhèn)南關(guān)社區(qū)。從上個世紀開始,陳亞東就迷上了收藏,一直到現(xiàn)在。

“1968年9月,我到上海出差,去時火車通過輪渡過長江,后來返回時正好趕上南京長江大橋正式通火車,火車從長江大橋上風馳電掣般駛過。坐在火車上,我真正體會到了‘一橋飛架南北,天塹變通途’的激動心情。” 陳亞東說,回到家,他就立即找刊發(fā)南京長江大橋通車消息的報紙,就是1968年10月4日的《新安徽報》,這也是他收藏的第一份物件,“也是從那時起,我喜歡上收藏。”

陳亞東年輕的時候經(jīng)常在全國各地出差,每次在出差的時候,他都會留意收集黨報、書刊、票證、徽章、郵票等物品,目前總共收藏實物大約5萬件。“我集郵都是有目標的,與中國共產(chǎn)黨還有新中國成立有關(guān)的郵票我才會去收集。”他說。

2013年陳亞東退休后,他主要從事中國紅色文化的收藏和展覽等社會公益事務。為收集這些紅色藏品,他沒少花精力,也沒少花錢,更沒少跑路。陳亞東說,他出門乘車都是坐硬座,甚至購買站票,大多選擇夜間乘車,以便節(jié)省時間和節(jié)省住宿費用,有時就在火車站候車室過夜。

陳亞東說,在他家里的房間、柜子等地方,都收納著很多關(guān)于紅色文化的物件。“家里小,都裝不下了,紙質(zhì)的東西都裝在箱子、盒子里。” 陳亞東告訴記者,在這次辦收藏館之前,他還辦過多次展覽。

自費改造閑置房,創(chuàng)辦收藏館

收藏太多,放在家里也很可惜,陳亞東有了創(chuàng)辦收藏館的想法。前段時間,陳亞東聽說社區(qū)有兩間閑置平房,于是他和社區(qū)工作人員商量,能不能將這兩間屋子改造成“紅色文化收藏館”。隨后,在當?shù)劓?zhèn)政府和社區(qū)的支持下,陳亞東對這兩間房屋進行了改造。

陳亞東自費購買了玻璃柜臺,還找來工人對這兩間屋子進行裝修改造,花了近兩個月的時間,共花費了3萬多元。終于,這間“紅色文化收藏館”迎來了對外開放。

陳亞東向新安晚報、安徽網(wǎng)、大皖新聞記者介紹,“紅色文化收藏館”是免費對外開放,平時他自己都會在里面,“我會對參觀的來客進行介紹,讓他們了解這些物件背后的故事。”

“老人家很喜歡收藏。”阜陽市阜南縣鹿城鎮(zhèn)南關(guān)社區(qū)黨支部副書記李治梅告訴新安晚報、安徽網(wǎng)、大皖新聞記者,在陳亞東提出創(chuàng)辦“紅色文化收藏館”的時候,社區(qū)也很支持,“社區(qū)那兩間房子面積不大,他的藏品很多,我們也在想辦法找其他的地方讓他展出藏品。”

“這個收藏館是免費對外開放,附近的學校還會組織學生前來參觀。” 李治梅說,收藏館里的藏品很多她也沒見過,她覺得這些藏品對前來參觀的人有教育意義。

想讓年輕人不忘歷史

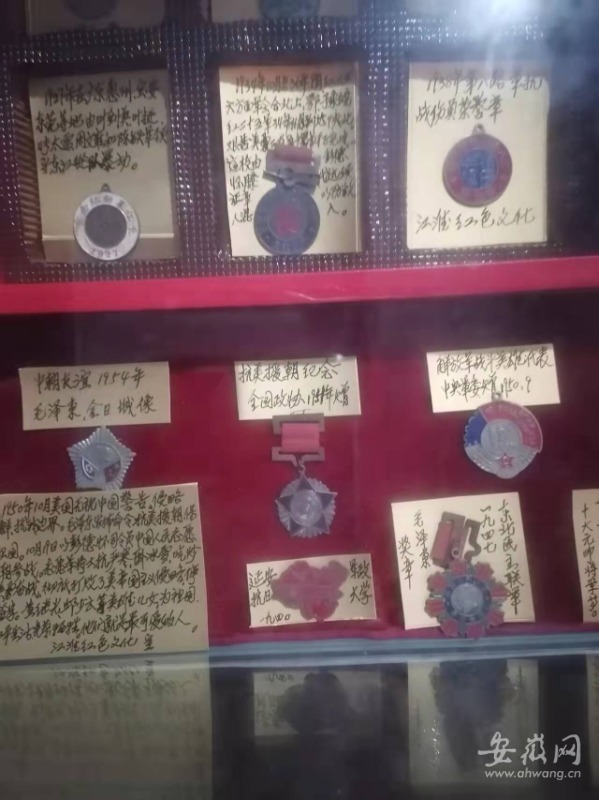

黨報、書刊、徽章、票證、郵票……在陳亞東的“紅色文化收藏館”里,目前共有大約3000件實物。

陳亞東告訴新安晚報、安徽網(wǎng)、大皖新聞記者,收藏的報紙中有刊載1949年10月1日中華人民共和國成立、1967年我國第一顆氫彈爆炸試驗成功等新聞的《人民日報》,不僅如此,還有《安徽日報》、《阜陽日報》等其他黨報。

“我的書刊藏品約有600多冊,其中有《陳獨秀》《李大釗》等。” 陳亞東說,展出的和抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭、抗美援朝等相關(guān)的各類徽章共有20多枚,其中時間最早的一枚徽章,是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的京漢鐵路工人大罷工徽章。

陳亞東向新安晚報、安徽網(wǎng)、大皖新聞記者介紹,在這些藏品中,數(shù)量最多的藏品是票證,“目前展出的有布票、糖票、肉票等。”

“我是共產(chǎn)黨員,我覺得現(xiàn)在的年輕人不能忘記革命前輩的奮斗歷史。”陳亞東說,現(xiàn)在的幸福生活來之不易,他用這些年的收藏創(chuàng)辦“紅色文化收藏館”,也是想讓年輕人對過去的歷史加深記憶,能夠不忘歷史。

劉偉龍 新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞記者 余康生(圖片由受訪者提供)

編輯 王翠

請輸入驗證碼