新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 近日,中國科大俞書宏院士團隊成功研制出一種兼具高度可壓縮性和可拉伸性的超彈性全碳多孔材料,研究人員稱其為“碳彈簧”。其獨特的微觀結構和性能使其成為制造智能振動和磁性傳感器件的理想材料,所獲得的傳感器件甚至能夠在極端溫度環境下(-100到350 °C)有效地發揮作用。該研究成果發表在Advanced Materials上。該校副研究員高懷嶺和博士生王澤宇、崔晨為論文的共同第一作者。

多孔碳材料因其廣泛的應用,一直是材料科學領域的研究熱點。機械柔韌性是決定其實際應用過程中結構穩定性和耐久性的關鍵因素。經過過去幾十年的大量研究,多孔碳材料的壓縮脆性問題得到了很好的解決,多種高度可壓縮的彈性多孔碳材料被成功制備。然而,由于三維多孔的碳網絡之間連接非常脆弱,如何研制出具有可逆拉伸性能的多孔碳材料仍然是一個大的挑戰。

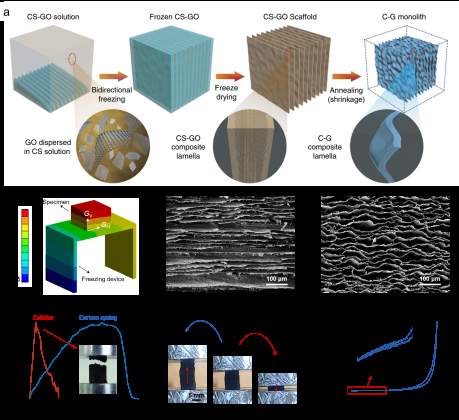

在此之前,該團隊的研究人員受人類“足弓”的宏觀彈性拱形結構啟發,借助他們發展的雙向冰模板技術,成功構筑了由微拱結構單元有序堆疊構成的全碳多孔材料,實現了高度可壓縮性和超彈性(Nat. Commun. 2016, 7, 12920)。近來,他們再次從“弓”的彈性變形機制獲取靈感,通過深入研究表明,引入的這種獨特的長程有序層狀微拱結構,不僅可以解決多孔碳材料的壓縮脆性問題,同時還可以有效解決其拉伸脆性問題。基于此,研究人員成功研制出這種“碳彈簧”,該碳彈簧可以在-60%至80%的大應變范圍內實現可逆的拉伸和壓縮形變,并能完全回彈,類似于真正的金屬彈簧,這種彈性特性使其與幾乎所有先前報道的多孔碳材料區分開來(圖1)。此外,研究人員通過結合原位掃描電鏡觀察和有限元模擬,證實了其彈性變形機制。

圖1 碳彈簧制備過程示意圖及其微觀結構和機械性能特征

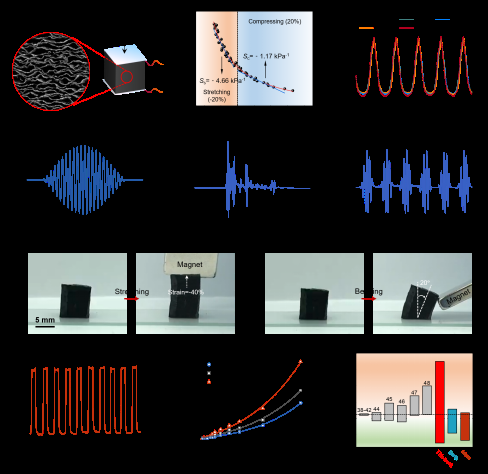

鑒于該碳彈簧的獨特變形機制和機械性能,以及良好的導電性,研究人員將其作為關鍵部件,成功研制了可檢測微小振動的應變傳感器件,其應變檢測限至少為±0.5%,可檢測的最高振動頻率至少為1000 Hz,并能對多種復雜的振動模式做出靈敏的響應,其中包括模擬的地震波振動(圖2a-f)。此外,研究人員通過預先將Fe3O4納米粒子共組裝到材料框架中,從而獲得了可被磁場驅動的磁性碳彈簧。該磁性碳彈簧也可被用作關鍵部件,進而制造成了一種新型的磁性傳感器件。研究結果表明,該磁性傳感器可靈敏地探測到小至0.4 mT的微小磁場(圖2g-k)。令人印象深刻的是,這兩種傳感器件均可以在-100 ℃到350 ℃的極端溫度環境中穩定地發揮作用,這種獨特優勢使其應用到外太空探測任務中成為可能。

圖2 碳彈簧在智能振動和磁性傳感器件方面的應用

該工作提供了一種用于構筑新型智能振動和磁性傳感器的有效途徑,并為利用其他無機組分創制能用于極端場合的高度可伸縮型多孔材料提供了新的策略。

這項研究得到了國家自然科學基金創新研究群體資助項目、國家自然科學基金、中科院前沿重點項目、中央高校基本科研業務費專項基金、安徽省高校協同創新項目以及中科大同步輻射聯合基金的資助。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 陳牧

編輯 王翠

請輸入驗證碼