今天是“五一”國際勞動節,向所有的打工人道一聲:你們辛苦了!

如果已經放假,請你放松休閑、調整身心;如果還在上班,更要向您致敬!

不僅要致敬勞動者的辛勤付出,更要保障勞動者的健康權益。

我國有著體量龐大的勞動群體,據統計,截至2023年末,全國就業人員約7.4億人。

社會節奏不斷加快,新型職業不斷出現,傳統職業病狀況雖有改善,新型職業病又如影隨形。

“頸椎病、腰背痛算職業病嗎?”“加班久坐導致‘過勞肥’,算不算工傷?”“技術、工藝推陳出新,職業病病譜會不會隨之變化?”說起職業病,有勞動者提出疑問,有勞動者飽受困擾。

還有愛美的女士抱怨:“一身‘班味’,人都變丑了!”“變丑”算不算工傷,有待商榷,但這何嘗不是打工人的心理投射?

新型職業病日益受到關注。互聯網等行業從業人員長期從事高強度工作,不僅頸椎病、腰椎病、視力下降、內分泌疾病等新型職業病非常普遍,失眠、焦慮、抑郁等心理疾病也日益增多。

新技術、新材料、新工藝不斷更新,一些新的職業危害因素開始出現。比如伴隨新材料的廣泛應用,勞動者接觸的新型化學物質增多;新興行業如生物醫藥、基因編輯等,或使勞動者接觸到新型生物危害因素,如病毒、細菌等。

發生職業病的行業已不再集中于工業產業,而是向科技行業、現代服務業等領域蔓延。

原國家衛計委等部門頒布的《職業病分類和目錄》,羅列了10類132種職業病,是以傳統制造業的職業健康風險為主,當下新型職業傷害相關疾病并未被列入其中。

最近一次職業病目錄調整是在2013年,如今已經過去了11年。與各種職業危害不斷“出新”相比,職業病目錄“更新”的步伐仍顯滯后。

職業病目錄與時俱進,有助于勞動者權益兜底保障。

近年來,關于將頸椎病、腰椎病、“鼠標手”等疾病納入職業病目錄的呼聲不斷高漲。有關部門曾回應,由于職業特異性不足,個人習慣也容易致病,難以界定是否因職業造成,納入職業病范疇有難度。

如果難以界定就不去界定,將實際上已經造成的傷害排除在職業病之外,顯然有悖于保護勞動者健康權益的初衷。

傳統職業病的傷害比較顯性、突出,而新型職業病往往是“小病”,因為“不致命”,很少有人認真“討說法”,代價則是承受長期、慢性、隱蔽的困擾。

如何回應公眾關切?

4月25日,國家衛健委召開新聞發布會透露,已組織專業機構研究編制了擬新增病種的診斷標準,《職業病分類和目錄》調整工作正在有序推進。

期待通過此次調整,讓職業病覆蓋范圍從關注“工業領域”為主向“工業領域”與“非工業領域”并重,讓防治目錄更靈活、更適用。

用工單位關注員工的職業健康,責無旁貸。即使做不到像胖東來那樣,給員工放超長假期、全員出國游、上班不忙時可坐下看書,也應有起碼的保障,如優化工作環境、合理安排休息、定期組織體檢等。

員工不是“996”工作機器,而是有著自己思想感情的人。人性化管理,盡量減少職業傷害,也是用工單位的“頂流”之道。

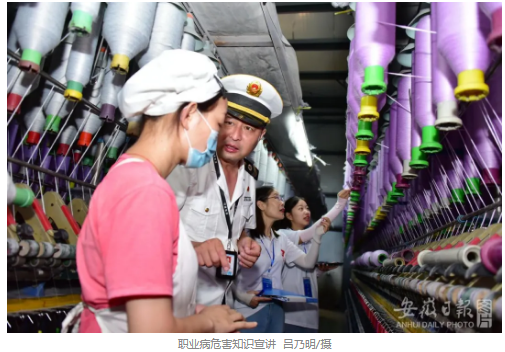

相關部門要加強對用人單位的管理,督促用人單位認真履行職業病防治主體責任,不斷改善生產作業環境,加大對職業病危害源頭的治理。

勞動者應做自己健康的“第一責任人”。該卷的時候卷,卷累了不妨躺一躺,勞逸結合、張弛有度,才是工作的“正確打開方式”。養成健康的工作習慣,主動預防職業傷害,一旦因工作導致健康受損,要勇敢維護自己的健康權利。

社會各界共同努力,才能有效應對傳統職業病和新型職業健康危害帶來的雙重挑戰,為廣大勞動者提供更好、更有效的健康保障。(安徽時評)

請輸入驗證碼