據安徽時評發布 1月16日,一封由華中農業大學11名學子聯名簽署的舉報信,不僅將自己的導師送上熱搜,也再一次將學術圈的亂象擺在了公眾面前。

19日凌晨,華中農業大學發布通報,初步認定被舉報人黃某某存在學術不端的行為。

華中農業大學發布的情況通報

從舉報信開始在網絡發酵、到學校成立專門調查組、再到給出官方通報,在不到72小時的時間里,華中農業大學的回應可謂迅速、透明。

特別是在通報中校方還表示,將成立導師組全面負責相關學生的培養工作,更是讓擔心這11名“勇士”無法畢業的廣大網友吃下一顆定心丸。

在事實尚未全部調查清楚之前,我們無法對黃某某學術不端的行為“蓋棺定論”,但這一舉報事件背后所折射出的問題令人深思——

難道應對學術不端,只能靠學生一腔孤勇地“賭上所有未來”、去公開舉報這一條路嗎?校方是否在這一問題上存在“缺位”甚至“失位”?

客觀來說,學校在這一問題上也是有苦難言。

一方面,學術研究、科學實驗無不具有較高的專業壁壘,如果不是相關領域的從業者,幾乎不可能作出是否存在學術不端的專業判斷。

另一方面,在科研包干的今天,從項目申報到數據實驗再到成果轉化,基本都是某個科研團隊的“獨舞”,校方除了提供相應的水、電、場地等方面的支持與管理,確實也很難在學術不端的“前置期”作出預判。

因此,盡管從教育部到各大高校,都針對學術不端問題劃定了“底線”與“紅線”,但依然難以有效根治。

那么,這是否意味著校方等管理部門真的無計可施?恐怕也不盡然。

既然無法做到有效預警,但至少可以在學術科研的全過程做好動態監測與糾偏。

比如,是否可以開設專門的渠道,方便師生反饋相關問題并及時做出回應;又如,是否可以利用新媒體技術,定期或不定期的對相關問題進行調研、監督?

或者,在學校自查不可避免地遇到顧及“人情面子”的情況下,能否引入校外第三方的專業評估?

當然,做好全過程的動態監測,也勢必會給科研人員帶來一定的非業務負擔。如何平衡好這一問題,無疑考驗著高校管理者的智慧。

學術不端問題之所以屢見不鮮,還與目前高校績效考核的指揮棒有很大關系。

雖然早在2020年,中共中央、國務院就明確提出要“破五唯”(唯分數、唯升學、唯文憑、唯論文、唯帽子),扭轉不科學的教育評價導向和功利化傾向,但從實際執行情況來看,在高校里還是“科研為王”。

教師科研做得好,在職稱晉升、績效收入方面會有更大的話語權。甚至在極端情況下,教師只要能“拿項目”“摘帽子”“發論文”,學校也會在監管上“睜一只眼閉一只眼”。

這在無形中,滋生了學術不端的可能。

因此,各高校如果能堅持做到“破五唯”后“立新規”,矯正功利化的評價機制,或許會從源頭上降低學術不端出現的風險。

如何平衡好導師與學生之間的權力與權利,也是解決學術不端問題的關鍵之一。

從前幾年武漢理工大學研究生墜樓事件,到今天華中農業大學11名“勇士”的聯名上書,都讓人看到了導師與學生之間權責關系的不對等和常態化糾偏機制的缺失。

“怕受影響但不后悔”“畢不了業也值了”,從學生們悲壯的話語中,我們不難想見他們所背負的壓力。

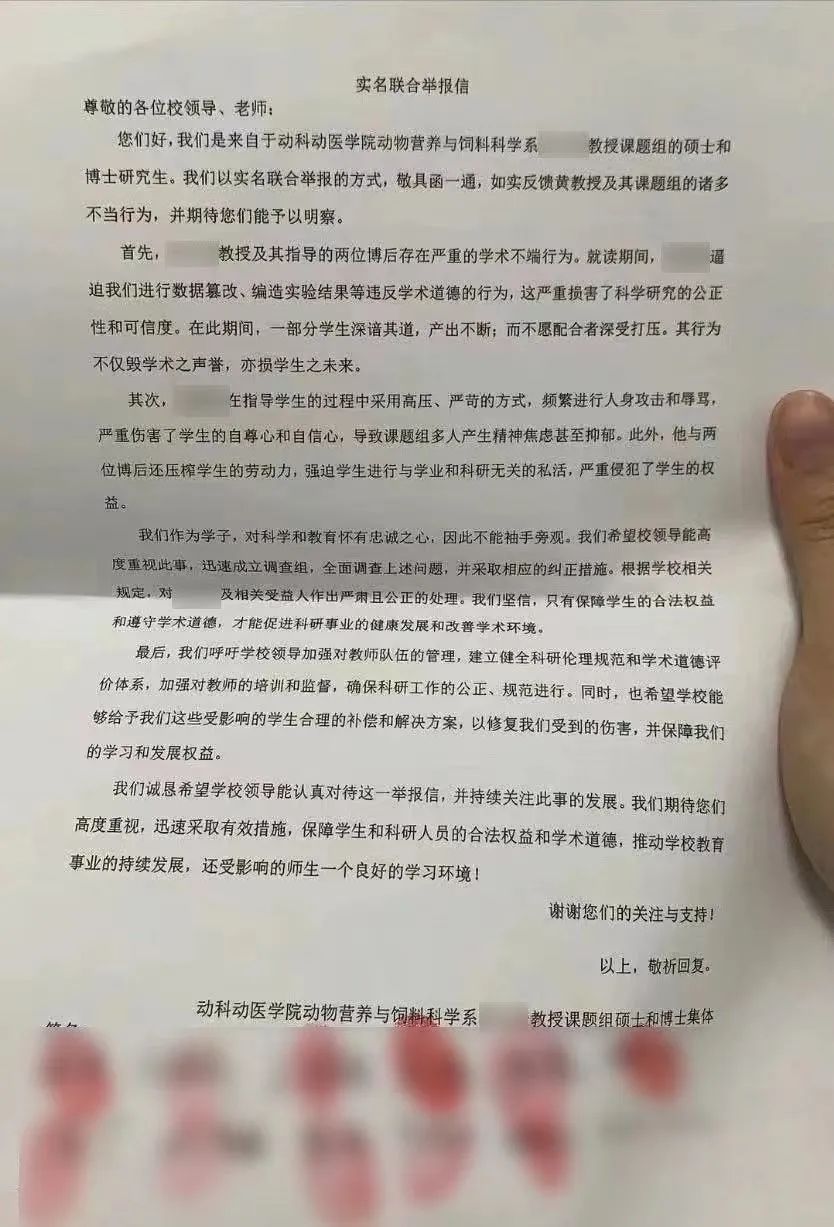

11名學生聯名簽署的舉報信

如果學生在更換課題、導師方面有公開透明的政策依據,不用擔心 “不肯配合”而被“穿小鞋”,甚至無法正常畢業,或許能更加有效地遏制學術不端風氣。

“愿教育弘揚正義,使絕學術之弊端。愿我輩同心協力,共創學術之清明。”學生們在舉報信的結尾說出了他們的心聲,也喊出了我們的期盼。

希望相關部門和校方,能以此事件為契機,正視問題,莫讓廣大向往科研殿堂的學子寒心,也別讓絕大多數兢兢業業的導師失望。

請輸入驗證碼