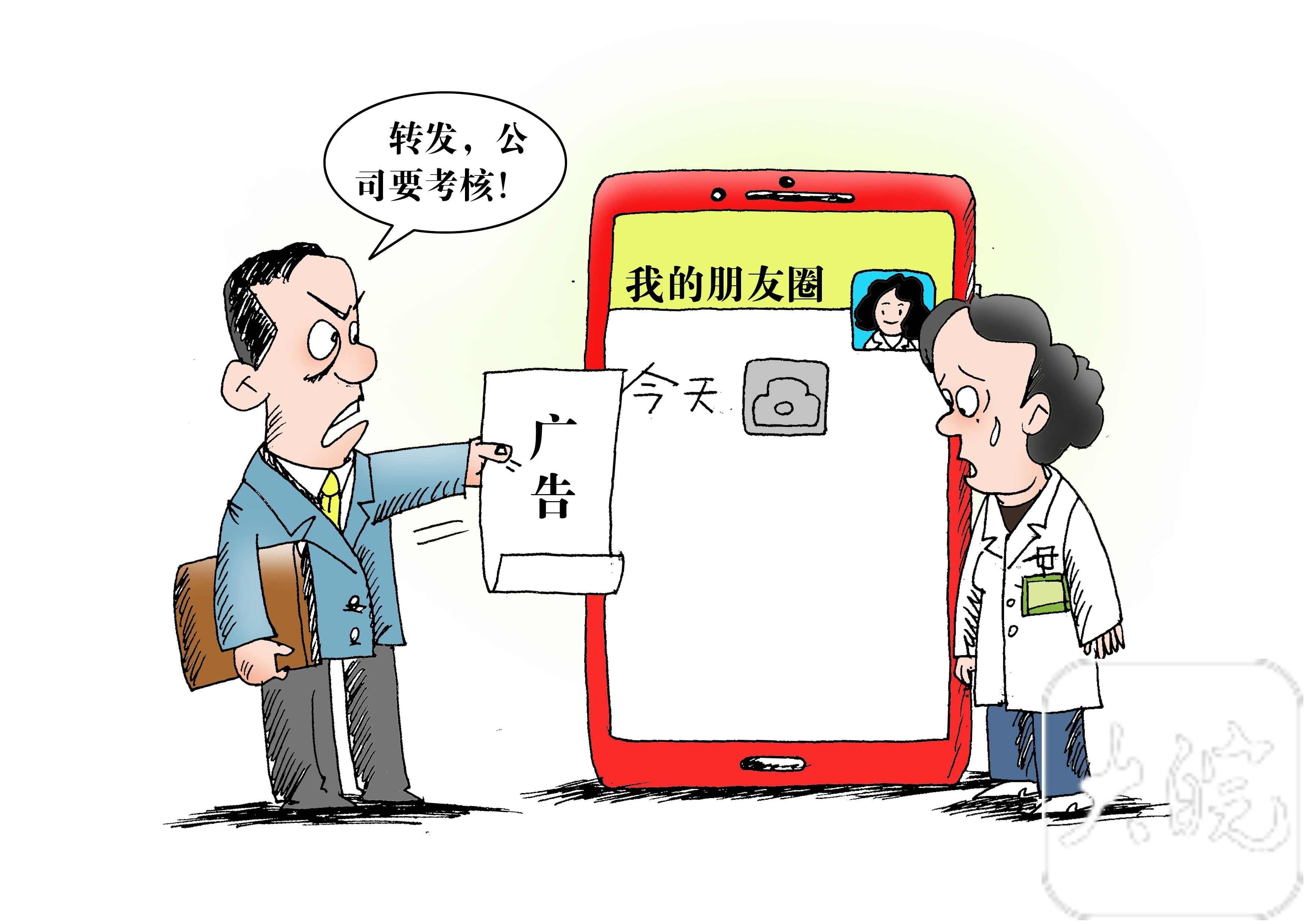

你實現“朋友圈自由”了嗎?在全民營銷時代,為了提高傳播率,一些企業盯上了員工朋友圈這塊“肥肉”,部分企業甚至要求員工必須每天定點、定量轉發,不然就扣錢。而近日,重慶市高級人民法院發布勞動爭議典型案例,其中某公司員工因未按公司要求轉發朋友圈被罰款并開除一事引發關注。對此,法院認為,朋友圈具較強私域性,用人單位不應非法干預。(5月9日《新安晚報》)

重慶高院發布的這起典型案例,依法確認了朋友圈的私域屬性,針對某婦產醫院要求勞動者在微信朋友圈中推廣相關鏈接,并以勞動者未按照要求在微信朋友圈中推廣相關鏈接為由克扣勞動者工資并解除勞動合同的做法,給出了“既不合理也不合法”的司法評價,支持了員工的訴求,維護了員工的權益。

重慶高院發布的這起典型案例,依法確認了朋友圈的私域屬性,針對某婦產醫院要求勞動者在微信朋友圈中推廣相關鏈接,并以勞動者未按照要求在微信朋友圈中推廣相關鏈接為由克扣勞動者工資并解除勞動合同的做法,給出了“既不合理也不合法”的司法評價,支持了員工的訴求,維護了員工的權益。

這起典型案例再次重申了一個法律常識:朋友圈是員工的“私圈”,是員工根據個人意愿發布、分享、交流信息的“一畝三分地”,而不是用人單位天然的營銷宣傳資源,不能被用人單位隨意“征用”。

在現實生活中,如果一個人的朋友圈整天發布單位的工作信息或廣告信息,很可能讓親友感到厭煩,甚至會被一些親友屏蔽。因此,不少人都不愿意讓自己的朋友圈成為用人單位的“廣告圈”“宣傳圈”,不愿意給親友帶來信息騷擾。用人單位使用員工的朋友圈必須以員工“自愿”為前提,用人單位應與員工遵循自愿平等協商的原則。用人單位發布相關強制性要求,甚至將員工的轉發情況納入工作考核范疇,對拒絕轉發或轉發不達標的員工施以直接或變相“罰款”、調崗、開除等處罰,就觸碰了法律底線,逾越了勞動管理邊界,侵犯了員工的私域空間以及勞動權益。

顯然,規范用人單位的勞動管理行為,保護員工的朋友圈私域空間權利以及勞動權益,就是非常重要的事情。企業應該尊重員工的朋友圈空間,尊重員工的勞動權益,守住勞動管理的邊界和底線。而針對企業侵犯員工朋友圈空間以及勞動權益的行為,員工也有權向勞動監察部門投訴舉報,通過勞動仲裁或訴訟等方式積極維權。法院、勞動仲裁機構、勞動監察部門等則應依托事實和法律積極支持員工的訴求,維護員工的合法權益,用一個個鮮活的案例一遍一遍劃清員工朋友圈的私權邊界,呵護員工的“朋友圈自由”。 李英鋒/文 沈海濤/圖

編輯 蒙國銳

請輸入驗證碼