電視劇《覺醒年代》敘述了陳獨秀從創辦《新青年》到建黨的歷史過程,并還原了陳獨秀與兩個兒子延年、喬年之間矛盾、糾葛和父子情深的故事。那么,在延年、喬年的成長過程中,陳獨秀又是一個什么樣的父親呢?

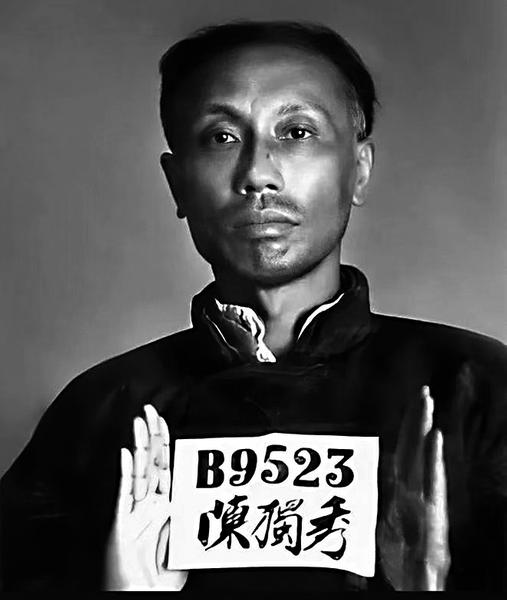

陳獨秀在獄中。

陳獨秀在獄中。

少年人生 自創前途

陳獨秀五歲時,過繼給叔父陳衍庶。陳氏家族因陳衍庶的經營而成為安慶的名門望族。陳獨秀雖是陳家的唯一繼承者,可是,他向來不問家事,視家產如敝屣。1909年,陳衍庶因不識外文經濟協約,中了英商圈套而敗訟,不得不變賣財產,家業也因之衰落。如此大事,年輕的陳獨秀雖通曉英文,卻如無事人一般,聽之任之,不聞不問。他在北京時,叔父開設的崇古齋古玩鋪的掌柜,竭力想巴結他,多次恭請他賞個面子,到鋪子去一趟。可他卻淡然拒絕,說:“鋪子不是我開的。”決意不染指父輩留下的資產。

陳獨秀一生幾乎沒有固定的職業和經濟收入,賴以生活的來源是稿費和版稅。他縱是窮得只有一件汗衫,一天只喝兩頓稀粥,也從不染指父輩留下的私產。當時,他在文人圈中就有“寒士”的美譽。他按照自己的成長經歷,教育兒子走一條自立自強的成長之路。1915年9月,他在上海創辦《青年雜志》(翌年改名為《新青年》),把延年和喬年也帶至上海。兄弟倆寄宿在亞東圖書館,白天在外做工,饑了吃塊大餅,渴了喝口自來水,晚上,還要到法語班補習法語,過著“冬仍衣袷,夏不張蓋”的艱苦生活。

既是姨媽又是繼母的高君曼看到他們面容憔悴的樣子,常常喟然長嘆,唏噓流涕,每每想開口讓他們回家食宿,可又恐陳獨秀不允,只得找到陳獨秀的老友潘贊化,求他代為說情。陳獨秀聽后,緊蹙雙眉,生氣地說:“婦人之仁,徒賊子弟,雖是善意,反生惡果。少年人生,叫他們自創前途可也。”

1917年后,兄弟倆在上海讀書,時任北京大學文科學長的陳獨秀,給亞東圖書館經理汪孟鄒來信,讓從自己的稿費中,每月支付十元錢給延年和喬年,供他們讀書和生活。每月,他們兄弟都要來書店取父親給的錢,從不多支一文,來了還主動幫助書店干些雜活。

延年生活儉樸,常把頭發剃得光光的,穿著和工人一樣的服裝,吃睡都和工人在一起。整日為革命奔波操勞,無暇顧及個人生活和私事。他的生活方式,被同志們概括為:不照相、不看戲、不沾煙酒、不上館子、不講穿著、不談戀愛。喬年在北方區委工作時,才二十三歲,是北方區委中最年輕的領導者,他理論水平高,并具有較強的實際工作能力。黨初建時缺少組織工作經驗,他便摸索著,設計許多表格,發到基層填寫。他的方法受到中央表揚,所設計的表格被推廣到全國。喬年在北京時,盡管過著清貧的生活,卻也和父親一樣,從不跨進崇古齋的門檻,更沒從鋪里支過一文錢。

罵吳稚暉 斬祀汪汪

新文化運動時,陳獨秀與吳稚暉志同道合,關系密切。

1919年,兄弟倆赴法勤工儉學時遇到了困難,吳稚暉還親筆致函上海華法教育會沈梁,信中說:“陳先生昆仲為陳獨秀先生之令嗣,志行為弟等所敬佩……弟故敢懇先生大力設法為之招待,俾得早日成行。”沒想到,兄弟倆到法國后不久,便拋棄無政府主義,信仰馬克思主義,這讓吳稚暉既失望又惱恨。

延年被捕時,他的真實身份并沒暴露。他從獄中讓人給亞東圖書館汪孟鄒捎去一封信。汪孟鄒得知消息后,立即去找胡適,請及時營救。胡適一口答應。胡適又去找吳稚暉。憑吳在國民黨的地位,解救尚不明身份的陳延年,那可是輕而易舉的事。誰承想吳稚暉得知這一消息時,竟然高興地說:“好了!好了!老陳沒有用了,小陳可怕,太可怕,勝過其父十倍。捉到小陳,天下從此可以太平了!”

吳稚暉來到監獄驗明陳延年的真實身份后,立即給上海警備處特務處長楊虎寫了一封信,信中說:“如此之巨憝就逮,佩賀之至!陳延年之恃智肆惡,過于其父百倍……尤屬惡中之惡。上海彼黨失之,必如失一長城。故此人審判已定,必當宣布罪狀,明正典刑,足以寒通國共黨之膽。”楊虎是個殺人魔王,立即提審,嚴刑拷打。延年威武不屈,敵人無計可施,將延年處決,年僅二十九歲。

1932年10月,陳獨秀又被國民黨當局逮捕,囚禁于南京第一模范監獄。囹圄寂寥之中,陳獨秀更多的是思念兩個兒子。1934年,他在獄中以七言絕句作大型組詩《金粉淚》,對國民黨進行無情的批判,其中第20首就是寫吳稚暉,詩曰:“艮兌成名老運亨,不虞落水仗天星。只憐虎子風流甚,斬祀汪汪長嘆聲。(吳稚暉以子有惡疾,繞室長嘆曰吳氏之祀斬矣。)”

詩中說,吳稚暉早年在日本落水未死,到老靠投機而官運亨通,可終是“艮兌成名”,這里以八卦中的“艮兌”,比喻他不過是宦侍臣妾而已。后兩句是說吳的兒子得了風流病,“斬祀汪汪長嘆聲”,詩人將吳稚暉比喻為一只汪汪狂吠的老狗,繞室長嘆:“吳家的香火滅絕了。”可見陳獨秀思子之切和恨吳之深。

《覺醒年代》劇照

《覺醒年代》劇照

失子之痛 刻骨銘心

在家庭關系中,延年、喬年成人后,陳獨秀從不以“父父子子”的綱常,壓抑兒子的個性發展。他把他們當作獨立的個人,以同志、朋友相待。延年、喬年給他寫信時,也多以“獨秀同志”相稱。他們從不掩飾父親的錯誤,在大的原則問題上,不徇一點私情。

1926年,中山艦事件發生后,蘇聯顧問鮑羅廷和陳獨秀接受蔣介石的“整理黨務案”,使二百五十多名共產黨員被迫退出國民革命軍和黃埔軍校。延年對此極為不滿,批評父親是“書呆子”“老糊涂”。他還和廣東區委的同志說:“我和老頭子雖是父子關系,但我是共產黨員,我要堅決站在黨的立場,反對向蔣介石妥協退讓的政策。”

八七會議前,陳獨秀就已離開了黨的領導崗位,可是,他不甘寂寞,頻頻給中央寫信,提出自己的政治意見和主張。黨內推行左傾路線的一些人,根本不把他的話當回事。喬年同情父親的處境,常抽空看望他,并勸他不要再給中央寫信,要相信中央,相信黨內大多數同志。陳獨秀聽從兒子的勸告,在一段時間里再沒有給中央去信。

延年犧牲時,陳獨秀悲痛不已,整日不發一言,親近的人都避而遠之,唯恐在他的面前提及延年的名字。喬年于1926年和史靜儀結婚,并生下一男孩,取名紅五。喬年被捕后,史靜儀多方奔波、營救,已無精力撫養幼兒,紅五便夭折在襁褓中。不到一年的時間,陳獨秀連失二子一孫,他忍受了常人無法忍受的巨大悲痛。

西安事變發生后,陳獨秀竟如稚童般高興,托人打酒買菜,對人說:“我生平很少喝酒,今天我要痛飲一杯。”他斟滿一杯酒,深情地說:“大革命以來,為革命而犧牲的烈士,你們的深仇大恨有人給報了。”說完便把酒奠酹于地。接著又斟了第二杯,顫抖著嗚咽起來:“延年、喬年,為父給你們酹此一杯。”說著便老淚縱橫,泣不成聲。 (張家康)

請輸入驗證碼