中國家族傳承有序的最權(quán)威文字或許是家譜,然而,家譜里的文字絕大多數(shù)是嚴(yán)肅的,除非愛好者、研究者,一般人很難卒讀。然而,誕生于1929年的一本家庭雜志卻別開生面,從原來限定于家人間傳播逐漸破圈,不但吸引了家族外的文人學(xué)者,更將這條文化脈絡(luò)廣泛延續(xù),這就是《水》。今年是《水》誕生第97個(gè)年頭、復(fù)刊第30個(gè)年頭。有著百年歷史的《水》,是合肥張家特殊的文化貢獻(xiàn),被稱為“流動(dòng)的斯文”。

水之源

張家是合肥的望族。從淮軍將領(lǐng)張樹聲算起,在合肥大名鼎鼎。然而,人們對(duì)張家最熟悉的還是“合肥四姐妹”:張?jiān)汀堅(jiān)屎汀堈缀汀埑浜汀H齻€(gè)姐姐是在合肥出生的,四妹充和生于上海。

根據(jù)多方查找,我們大致可以推斷出,三姐妹在合肥幼年出生或生活的地方就在今天的益民街與紅星路之間的丁家巷。

我是在一個(gè)初夏的晚上來到這里的。丁家巷為L形,全長不到400米,從長江中路順著桐城路南行大約100米,可以看到丁家巷標(biāo)識(shí)牌。巷口的一面墻上,是張家四姐妹、十姐弟的合影,安靜的黑白照片和周邊繁華市井形成強(qiáng)烈對(duì)比,汩汩流淌了百年的《水》之源竟是如此平凡。

得益于近幾年的城市更新,丁家巷變得整潔干凈,兩邊的紅磚圍墻上鑲嵌著孩提時(shí)代的游戲浮雕,高大的樟樹、槐樹聚焦著路燈的光芒,小巷有了《雨巷》的意境。樹木是時(shí)間的真正主人,如果聽懂它們的語言,我們也許能還原百年前的細(xì)節(jié)。

我們無法將百年前的地圖與現(xiàn)在等比例還原,如果做一番深入考證,丁家巷也許不是張家宅院最準(zhǔn)確的位置。我們知道四姐妹母親陸英,當(dāng)年應(yīng)父母之命從揚(yáng)州嫁過來時(shí),嫁妝從東門南淝河的碼頭一直擺到如今的四牌樓——那是一個(gè)多么豪華的場(chǎng)面!

在二姐允和的回憶里,她清楚地說自己出生在合肥的龍門巷——大約在丁家巷和原省總工會(huì)的位置。巷子已經(jīng)消失了,名字依舊存在。丁家巷-龍門巷,至少,它們是有交集的位置,不妨,我們認(rèn)定這里就是《水》之源吧。

水之流

1911年,合肥張家從金斗河九獅橋碼頭乘船先到上海的。龍門巷里熱熱鬧鬧的張家大院安靜下來,從合肥開始的文脈繼續(xù)延伸,即將流淌成清泉。1920年代,全家遷到了蘇州。蘇州幸運(yùn)地邂逅了風(fēng)華正茂的張家四姐妹。古城、文學(xué)、青春,于是,便有了《水》。因?yàn)槭羌で榈漠a(chǎn)物,并沒有鄭重其事的記載,所以《水》的創(chuàng)辦日期,只能從大弟張宗和的日記進(jìn)行追溯:“可能創(chuàng)辦于1929年8月。”五弟張寰和小時(shí)候頑皮,看到哥哥們社團(tuán)開會(huì),就過去搗亂,被哥哥們一頓好訓(xùn),用的也是典型的合肥方言——戳戳搗搗。姐姐哥哥們自然是《水》的主力。教育家的父親和開明的母親基本是任由孩子們?nèi)プ杂赏瓿刹蓪憽⒕庉嫛⒂∷ⅰl(fā)行,甚至?xí)母赣H創(chuàng)辦的樂益女中借出印刷工具。《水》的文章不限題材,散文、小說、詩歌、雜文……當(dāng)張家的孩子陸續(xù)到外地上高中、大學(xué)時(shí),《水》仍沒有停刊。直到抗戰(zhàn)時(shí)期,這個(gè)刊物還在張家人手里傳遞著。張家的朋友、戲劇研究學(xué)者趙景深曾撰文回憶:“抗戰(zhàn)期間,他們姐妹弟兄,流轉(zhuǎn)各地,但仍編訂抄本刊物,輪流郵寄。我曾在立煌安徽學(xué)院與宗和同事一年半,看到他們的家庭刊物《水》……刊末定有規(guī)約:一、收到刊物的人須將他的近作附在里面;二、刊物到后,一星期以內(nèi)請(qǐng)寄予某人。”

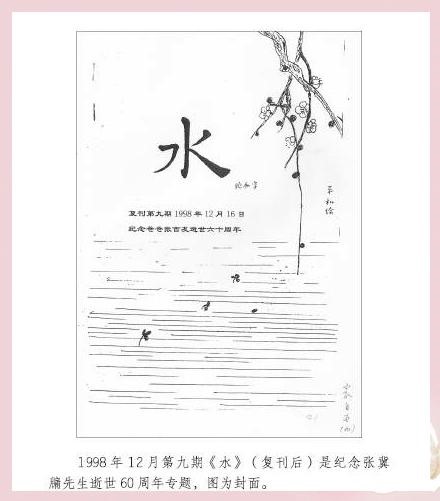

不久,《水》被迫停刊,出版了25期的《水》,戛然而止,然而,這股文脈依存,在平靜的外表下積蓄著力量,等待噴涌而出。

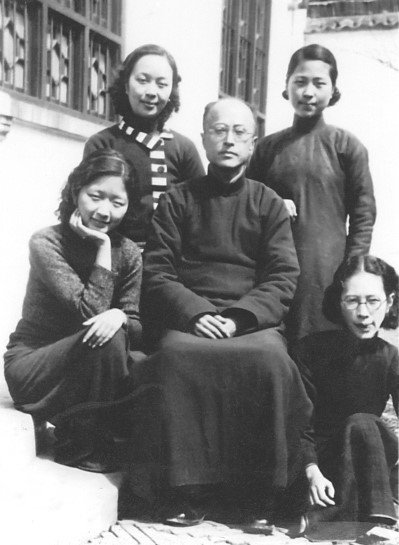

張家四姐妹和父親。

張家四姐妹和父親。

水之復(fù)

1996年,年過八旬的二姐允和毅然撐起了復(fù)刊之旗,斷流了半個(gè)世紀(jì)的《水》,終于繼續(xù)奔涌,續(xù)寫文化傳奇。

1996年2月,復(fù)刊第一期《水》與讀者見面了。允和在復(fù)刊詞里寫道:“66年前,我們張家姐妹兄弟,組織了家庭小小的刊物叫《水》。那時(shí)我們年少,喜歡水的德行。正如沈二哥說過:水的德行為兼容并包,從不排斥拒絕不同方式浸入生命的任何離奇不經(jīng)的事物,卻也從不受它的影響。水的性格似乎特別脆弱,極容易就范。其實(shí),柔弱中有強(qiáng)硬,如集中一點(diǎn),即涓涓細(xì)流,滴水穿石,卻無堅(jiān)不摧……”

至于水的文字,則是包羅萬象。“首先,大家都來寫我爸爸的回憶錄。其次,寫自己,寫配偶,寫子女,甚而至于孫子、重孫都可以。最后,寫在我們家的外人,如教書先生、保姆、門房、廚子等。我自幼在家塾念古書,最佩服古人司馬遷。我想用司馬遷的體裁,寫一篇叫《保姆列傳》。”

在復(fù)刊號(hào)上,還有張寰和的夫人周孝華代寫的《編后》,介紹了《水》復(fù)刊的來龍去脈:《水》,復(fù)刊的第一期,分為兩部分,第一部分,主要寫張冀牖(張家十姐妹的父親——作者注)和《水》的事;第二部分是用原件復(fù)印張冀牖等人的信和詩詞。

《水》的第一部分大半是允和一人日夜敲打出來的。87歲高齡的她,一連七八天緊張地將稿子打出來。她不但自己打電腦,還培養(yǎng)了六七個(gè)6歲到13歲的孩子。她說:“我們要向世界看,我們要為孩子著想,要為后人留下點(diǎn)東西。”

《水》在京復(fù)刊,引起了各界的關(guān)注。出版家范用先生特地給允和寫了封信,說《水》的復(fù)刊,乃“本世紀(jì)一大奇跡,可喜可賀”!范用還附上15元作為1、2期訂費(fèi),主編允和以“家規(guī)”婉言謝絕了,而《水》則是按時(shí)奉上。漫畫家丁午以此為題材作了幅漫畫《范用買“水”》,葉至善又撰文推介這本家庭小雜志……一時(shí)間,《水》成了京城一個(gè)風(fēng)雅話題。

水之豐

《水》除了在張家親人間流通外,也會(huì)送給與張家交往的葉圣陶后人、范用、葛劍雄等文化界名人。《水》上發(fā)表了大量的張家十姐弟以及配偶、孩子、朋友們撰寫的回憶文章和文藝作品,并專門出過一期《水的回流》,用來刊發(fā)朋友們對(duì)《水》關(guān)注的文章。

《水》流向了全國,流向了世界。2000年2月,允和囑托五弟寰和:“我已年過九十,《水》13期起正式交給你接編。”自此,邁入老年行列的張寰和成為《水》的主編。

《水》的文體有詩詞、隨筆、書信、書法、繪畫、攝影等;文字包括中文、英文、法文;作者有耄耋老人也有幼童,有名家也有小字輩;從時(shí)間上講,既有上至19世紀(jì)50年代的先輩張樹聲、張華奎的歷史事跡,又有21世紀(jì)新一代稚童趣事,時(shí)間跨度150多年,涉及了7代人。內(nèi)容既有家庭瑣事,又有對(duì)中華民族傳統(tǒng)文化的研究和弘揚(yáng)。《水》真的做到了“兼容并包”。

再后來張寰和將《水》的主編任務(wù)交接到了沈從文長子沈龍朱先生手里。隨著讀者閱讀習(xí)慣的變化,龍朱還把《水》做成電子版搬到了互聯(lián)網(wǎng)上,更加方便、快捷,還便于查找。《水》最初手稿本是25本,到2002年允和去世時(shí),每期有超過300本了。

萬涓成《水》,終匯成河,奔流入海。

和-以-致-福,這是張家四代的字輩排行。在“和”字輩手中誕生、復(fù)刊的《水》,因?yàn)闀r(shí)代發(fā)展,2006年前后,漸漸淡出人們視野,在蘇州檔案館里保存著復(fù)刊后的大部分《水》。盡管如此,《水》的近百年歷史仍被人們記住,這是流動(dòng)的斯文,是合肥張家的悠長文脈。 (胡曉斌)

請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼