南宋紹興二十四年(1154),蕪湖學子張孝祥(1132-1170)憑借洋洋萬言的殿試答卷,擊敗了當朝宰相秦檜的孫子秦塤,成為新科狀元,時年23歲。這位才貌雙全的佼佼學子,在一生短暫的38年中,除了不錯的政績,還有出類拔萃的詩文詞作,尤其是他的詞作,上承蘇軾、下啟辛棄疾,對后世愛國主義詞作的創(chuàng)作影響深廣。

但從他傳世的詩詞作品中,很難找到有關(guān)他家庭和妻兒的蛛絲馬跡。妻子時氏去世時,他寫了一篇“祭文”,全文僅48個字,幾乎談不上什么感情。但是,讀了他的《念奴嬌·風帆更起》《木蘭花慢·送歸云去雁》,那般纏綿凄切,又讓人們無法想象他是一個薄情寡義的人。這究竟是怎么回事?

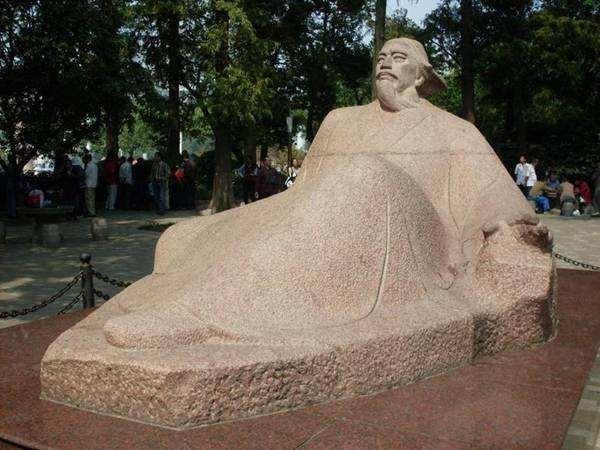

位于蕪湖市區(qū)中心鏡湖公園里的張孝祥塑像。

位于蕪湖市區(qū)中心鏡湖公園里的張孝祥塑像。

狀元拒婚

北宋紹興十二年(1142),秦檜的養(yǎng)子秦熺參加科舉考試時,將到手的狀元帽讓給了別人,秦檜的目的,是要顯示宰相的姿態(tài)。秦檜一生無子,秦熺是秦檜婦兄王喚的私生子,過繼給秦檜夫婦的。到了紹興二十四年(1154),秦檜的孫子、秦熺的長子秦塤也來到角逐狀元的考場。這一回,秦檜不想要孫兒謙讓,而是志在必得了。

為了穩(wěn)妥起見,秦塤進入殿試階段后,秦檜對層層考官都作了嚴密的“布置”,只有唯一的主考官——皇帝,秦檜無法搞定。

紹興二十四年的這一榜,堪稱“龍虎榜”,不僅有秦檜的孫子秦塤、蕪湖的張孝祥,還有著名的大咖陸游、范成大、楊萬里、虞允文等。

宋高宗趙構(gòu)將呈送上來的頭名試卷展開一看,發(fā)現(xiàn)策論觀點似曾相識,沒有什么新意,于是轉(zhuǎn)而打開一份卷軸厚重的試卷。但見遒勁的字體先聲奪人,行文洋洋灑灑,于是高宗將這份本來排在第七位的卷主點為狀元——此人就是蕪湖的張孝祥。

唱名之后,現(xiàn)場一片亂哄哄。一名相官趁機將張孝祥拉到殿廷走廊,并自報家門叫“曹泳”、臨安(今杭州)府尹。

說起曹泳,他還真有些來頭。他是北宋開國元勛、魯國公曹彬的五代孫。曹家是北宋數(shù)一數(shù)二的大家族。曹彬的孫女曹氏是宋仁宗的皇后,是歷史上著名的賢惠皇后,曾出面為身陷囹圄的蘇軾求情。曹泳本來是個武官,為了巴結(jié)權(quán)貴,將妹妹嫁給了秦檜的兒子秦熺,從而很快武職文用。如今見新科狀元張孝祥器宇軒昂,曹泳便有意將自己的女兒嫁給他。

沒想到張孝祥見“喜”不喜,一言不發(fā),讓曹泳大人吃了“閉門羹”。

張孝祥的拒婚,是因為他有一段難言的家事。

家有糟糠

張孝祥本是和縣烏江(今屬馬鞍山市)人。12歲時,金人南侵,他隨父母逃到一江之隔的蕪湖。15歲時,與比他小兩歲的李氏同居,次年生下兒子張同之——這表明張孝祥高中狀元時,他的兒子已經(jīng)7歲了。史書中有關(guān)李氏的記載很少,事實上,李氏是張孝祥伯母——大李氏的侄女。封建學子參加科舉考試,按規(guī)定都要在履歷表上填寫自己的相關(guān)信息,而張孝祥的履歷表中,為何要隱瞞這一情形呢?

這與他父親張祁和伯伯張邵之間的矛盾有關(guān)。

張邵曾代表北宋出使金國,因兩國開戰(zhàn)而被金人扣留,前后被押15年。后來兩國議和,張邵才得以南歸。張邵回家后,得知妻子李氏早已去世。李氏娘家人告訴張邵:在他被金人扣押的十幾年間,他的弟弟張祁曾凌辱嫂嫂大李氏。為了殺人滅口,在大李氏臨產(chǎn)的時候,張祁謀殺了嫂嫂。

哥哥狀告親弟弟有這樣的“大不倫”之罪,立即引起官府的重視。負責處理這一案件的,是素以敢言敢當著稱于時的胡寅。胡寅(1098-1156),福建人,進士出身,曾上萬言書,指責宋高宗在金人擄走徽、欽二宗之后,“急居尊位”“偷安歲月”,可謂耿直敢言。

經(jīng)審理,胡寅認為張邵及李家人對弟弟的指控證據(jù)不足,于是張祁被“無罪釋放”。

官司打到這個分上,兄弟之間以及張、李兩家之間的親情,早已蕩然無存。而作為晚輩的張孝祥,夾在父親與伯伯、張家與妻家之間,處境當然頗為窘迫。對外,張家人已不再認可李氏的地位,這才有張孝祥履歷表上的“未婚”。

“誤會”之災

然而,曹泳哪里知道張孝祥“拒婚”背后的心疾?張孝祥得罪了這樣一位權(quán)貴人物,風浪便接二連三地迎面而來了。

首先,秦檜死黨們得知了那個“奸殺親嫂”的張祁是張孝祥的父親。張祁最后被胡寅無罪釋放,而敢于“犯上”的胡寅已因為得罪秦檜而被貶官,于是張祁的案件又被翻出來重審。張祁被打進大牢,酷刑伺候。幸巧遇上秦檜很快去世,張祁才從牢獄中被釋放出來。

張孝祥的婚姻一時成為公眾關(guān)注的焦點。為避免夜長夢多,于是一場骨肉親情的生離死別上演了。

張孝祥與李氏的婚姻因得不到家族的認可而無法對外公開,在這種情況下,可能還是家族的集體意見:將李氏打發(fā)回娘家,同時帶走兒子張同之;張孝祥正式娶了他的表妹時氏。文獻記載表明,時氏去世早,與張孝祥育有一女。

可以斷言的是,李氏與張孝祥的感情是很好的,婦德也定然沒有任何問題,否則,在那么尖銳的家庭矛盾下,張氏家族完全可以以這些為理由,“責令”張孝祥將李氏“休掉”。最終將這樣完美的妻子和可愛的兒子“打發(fā)走”,這需要何等“堅忍”的心懷啊!

風帆更起,望一天秋色,離愁無數(shù)。明日重陽尊酒里,誰與黃花為主?別岸風煙,孤舟燈火,今夕知何處。不如江月,照伊清夜同去。

船過采石江邊,望夫山下,酌水應懷古。德耀歸來,雖富貴,忍棄平生荊布?默想音容,遙憐兒女,獨立衡皋暮。桐鄉(xiāng)君子,念予憔悴如許。

這是張孝祥送別妻兒時寫下的一首《念奴嬌》。一個“望”字,不僅表現(xiàn)出張孝祥憂愁的神情,還表現(xiàn)出他對即將揚帆離去的妻兒戀戀不舍的斷腸心境。下闋開頭的“采石”,即采石磯,在今當涂縣西牛渚山下,是行船的必經(jīng)之地。

父子情深

張同之在母親的培育下,奮發(fā)有為。他曾在兩浙、安徽、京城做過官。在安徽潛山市天柱山山谷流泉石刻中,人們發(fā)現(xiàn)了一塊出自張同之手筆的刻石,刻于南宋紹熙二年(1191)。題刻者署名為“歷陽張同之”。歷陽,即安徽和縣。他的石刻是五言詩《三祖寺》,文、書、刻都很精彩:

飛錫梁朝寺,傳衣祖塔丘。

石龕擎古木,山谷臥青牛。

半夜朝風起,長年澗水流。

禪林誰第一,此地冠南州。

張孝祥死后,張同之還在為官,按照當時的規(guī)定,是可以蔭封張孝祥的妻子為“太夫人”的,張同之不失時機地向朝廷提出了申請,要求將這個“太夫人”的蔭銜授予自己的生母李氏,并得到了朝廷的許可。

1971年3月29日,在江蘇江浦縣黃悅嶺發(fā)現(xiàn)的張同之夫婦墓葬中,墓志中就有張同之生母李氏的名字。同時,還發(fā)現(xiàn)一枚隨葬的銅印,上面刻著“張同之”的姓名和字號;銅印四側(cè)刻有“十有二月”“十有四日”“命之曰同”“與予同之”的篆文。這表明張同之出生在某一年的十二月十四日;銅印是給張同之起名字的人贈予的,而且希望張同之將來與自己相同——成為國家的棟梁、狀元。這樣的口氣,不是出自張孝祥,還有誰呢?

張同之死于南宋寧宗慶元二年(1196),時年50歲,此時張孝祥已經(jīng)去世26年。張同之將這方含有父親殷切期望、真誠祝福的銅印帶入了自己的墓中隨葬,可見他對父親被迫遣返他們母子行為已經(jīng)原諒。一生背負情債的張孝祥終于可以瞑目了……

請輸入驗證碼