在明初嚴(yán)酷的政治生態(tài)中,一位合肥士子以“精核出納”的務(wù)實與“端謹(jǐn)廉勵”的操守,歷經(jīng)洪武至宣德五朝,最終官拜南京禮部尚書,成為明代合肥籍文官之冠。他既見證過郭桓案的腥風(fēng)血雨,也參與過永樂遷都的皇皇大典;既在山西險徑上為鹽運(yùn)民生奔走,也在禮部堂宇間為科舉取士把關(guān)。蔚綬,這位被楊士奇譽(yù)為“老成人”的官僚標(biāo)本,其人生軌跡恰是明初士大夫“在朝盡忠,在野守節(jié)”的典范。

蔚綬,字文璽,南直隸廬州(今安徽合肥)人。按楊士奇《東里集·送蔚尚書致事序》記載,蔚綬生于至正十六年(1356年),洪武十八年(1385年)以明經(jīng)薦為戶部度支主事,當(dāng)時年僅二十九歲。

明初政治環(huán)境嚴(yán)苛,蔚綬任職不久,戶部即爆發(fā)洪武三大案之一的郭桓案。同鄉(xiāng)兼同僚戶部主事孫鎮(zhèn)因上疏朱元璋稱此案牽連過廣而被責(zé)罰。蔚綬不顧政治風(fēng)險,毅然決定上疏為孫鎮(zhèn)辯解,最終使孫鎮(zhèn)僅被戍邊云南,免予遭受更重的處罰。

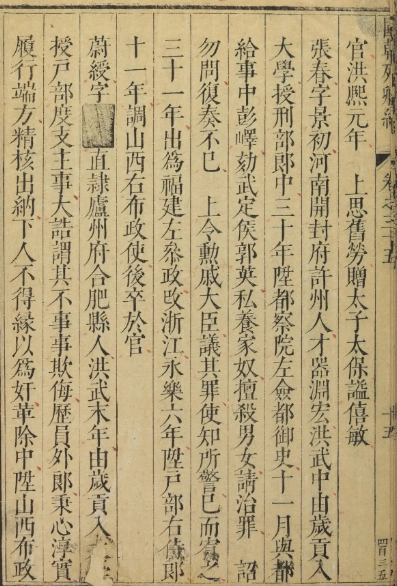

盡管蔚綬未被牽連進(jìn)郭桓案,但他與戶部尚書茹太素等人仍因“故推阘茸,將應(yīng)施行事務(wù)故不施行”被朱元璋斥責(zé),此事被載入《御制大誥·戶部行移不實第六十七》。然而,蔚綬以“精核出納,下人不得緣以為奸”的務(wù)實作風(fēng),逐漸贏得信任。

洪武二十五年(1392年)春正月,明太祖朱元璋下令設(shè)置山西解州運(yùn)鹽站,命令蔚綬、劉勻等戶部官員親自前往解州勘測地形,開拓道路。蔚綬在勘測后上疏,認(rèn)為從山西經(jīng)黃河過三門峽水勢過于險惡,運(yùn)輸難度極大,可以利用河北原有的運(yùn)輸?shù)缆愤M(jìn)行運(yùn)輸。但路從鹽站至白浪渡有二百四十里,而且“歷年既久,草木叢塞”,如果開拓這條舊路,需要每三十里置用車輛,那么將“趲運(yùn)甚便”。朱元璋認(rèn)可了這條建議,此舉降低了大量運(yùn)輸人員的無必要傷亡,可謂務(wù)實為民。此后蔚綬因工作勤懇有能,被升任為戶部員外郎。

建文年間,蔚綬因“克著能聲”升任山西布政使司右參政(從三品)。永樂二年(1404年),針對河?xùn)|鹽積壓問題,他上奏建議增加商人鹽引以減輕民力負(fù)擔(dān),得到明成祖朱棣采納,山西百姓因此受益。

永樂六年(1408年),蔚綬被召回順天府,擢為戶部右侍郎,后改授禮部右侍郎(正三品)。時任禮部尚書呂震雖才干出眾但性格專斷,蔚綬卻能與之和諧共事,呂震對其也非常尊重。因為居官謹(jǐn)慎,所以朱棣多次讓他負(fù)責(zé)貢舉事務(wù),擔(dān)任廷試提調(diào)官。他恪盡職守,不徇私情,為國家選拔了大量人才,后世稱其在任“類多得人”。

永樂十六年(1418年),朱棣派遣皇太子朱高熾代祭天地,蔚綬奉命復(fù)命。永樂十九年(1421年),朱棣正式遷都北京,蔚綬以禮部右侍郎掌禮部事。永樂二十一年(1423年),他上奏請求賜予四川、云南考生夏衣,體現(xiàn)其對學(xué)子的關(guān)懷。

洪熙元年(1425年),當(dāng)年的皇太子朱高熾登基為帝,他對蔚綬依舊禮遇有加,其進(jìn)香辭歸后,朱高熾下令賜鈔六十錠。不久任命蔚綬為南京禮部尚書(正二品)。宣德五年(1430年),時年七十三的蔚綬引古例伏闕上疏請求致仕,明宣宗賜鈔萬緡與官船作為蔚綬返鄉(xiāng)的行纏,禮部昔日的同僚都前來送行。

宣德六年(1431年)十月,蔚綬在家鄉(xiāng)合肥去世,朝廷特地賜予祭葬,命有司治葬事,安葬于廬州府時雍門外李花橋側(cè),并于落水橋設(shè)蔚公祠,春秋皆有秀才生員致祭。正統(tǒng)年間,朝廷追封其父蔚可立為禮部尚書。

今日合肥小東門外,李花橋側(cè)的尚書墓冢已難尋蹤跡。蔚綬的沉寂與包拯的顯揚(yáng),或許正揭示了中國政治文化中“能吏”與“清官”的永恒張力。

請輸入驗證碼