唐朝詩仙李白酷愛漫游,而且對安徽情有獨(dú)鐘,一生多次游歷安徽,最終定居安徽并在當(dāng)涂辭世。其間李白來淮南至少兩次,原因卻是癡迷八公山中的桂花樹。

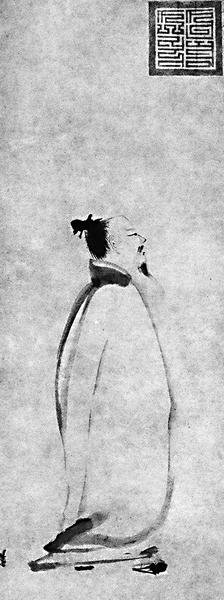

南宋梁楷《太白行吟圖》

南宋梁楷《太白行吟圖》

詠桂詠出心境

歷代文人詠桂的美文佳句很多,如屈原“援北斗兮酌桂漿”“奠桂酒兮酌椒漿”,白居易“山寺月中尋桂子,郡亭枕上看潮頭”,元稹“桂樹月中出,珊瑚石上生”,李賀“蘭風(fēng)桂露灑幽翠,紅弦裊云咽深思”,朱熹“亭亭巖下桂,歲晚獨(dú)芬芳”。而李白對桂樹桂花更是情有獨(dú)鐘,《全唐詩》錄其《詠桂》一首:“世人種桃李,皆在金張門。攀折爭捷徑,及此春風(fēng)暄。一朝天霜下,榮耀難久存。安知南山桂,綠葉垂芳根。清陰亦可托,何惜樹君園。”

前三句描寫桃李的生存環(huán)境。“金”指漢昭帝大臣金日磾,“張”指漢宣帝大臣張安世,“金張”在詩中泛指權(quán)貴。種植在顯貴之家的桃李,春風(fēng)和煦時(shí)人們爭相攀折。一旦遭遇嚴(yán)霜,桃花李花就會(huì)迅速凋萎,榮耀不存。這是李白用直白易懂的語言來抨擊官僚子弟優(yōu)先的官員選拔制度。后兩句表達(dá)詩人對桂花的喜愛和贊美之情。桂樹雖然生長在無人問津的南山,卻綠葉繁茂,清陰怡人,自家院子里還是多種一些桂樹吧。

這是李白的一首干謁詩。按照《辭海》釋義,干謁是“求請;有所求而請見”,干謁詩就是文人推銷自己而寫的詩歌,類似于現(xiàn)代的自薦書。李白在《詠桂》中托物言志,通過鄙視桃李的趨炎附勢,贊頌秋桂的清雅高潔,運(yùn)用對比手法來抒發(fā)自己懷才不遇的憤懣之情,桂樹成為詩人的人格化身。

追尋淮南王劉安

李白鐘情于桂并非一時(shí)興起,而是久久為功,這與他崇拜淮南王劉安有關(guān)。北宋《太平御覽·木部》卷六“桂”引東漢王逸《楚辭章句》說:“漢淮南王安,好道,感八公,共登山攀桂樹。安作詩曰:攀桂樹兮聊淹留。”王逸所云的劉安所作詩為《招隱士》,詩中兩次出現(xiàn)桂樹,如“桂樹叢生兮山之幽,偃蹇連蜷兮枝相繚”,意思是桂樹叢生在深山幽谷,枝條彎彎糾結(jié)纏繞;“猿狖群嘯兮虎豹嗥,攀援桂枝兮聊淹留”,意思是虎豹吼叫群猿悲啼,攀援桂枝在那棲息。

李白既是詩仙,又很崇道,15歲時(shí)就受到道家思想熏陶,曾隱居深山潛心習(xí)道,其字“太白”,其號“青蓮居士”,都充滿了道家意象。淮南王劉安“好道”,自然能引起李白的共鳴。劉安與八公曾“共登山攀桂樹”,于是李白追尋劉安足跡,親自去八公山嘗試一回,游歷八公山之后作《白毫子歌》。

“淮南小山白毫子,乃在淮南小山里。夜臥松下云,朝餐石中髓。小山連綿向江開,碧峰巉巖淥水回。余配白毫子,獨(dú)酌流霞杯。拂花弄琴坐青苔,綠蘿樹下春風(fēng)來。南窗蕭颯松聲起,憑崖一聽清心耳。可得見,未得親。八公攜手五云去,空余桂樹愁殺人。”

文中第一個(gè)“淮南小山”是指淮南王劉安的《淮南子》及其詩文賦創(chuàng)作團(tuán)隊(duì),“白毫子”是團(tuán)隊(duì)成員之一。第二個(gè)“淮南小山”指的是淮南仙境八公山。全詩16句,前6句寫白毫子仙居八公山,臥松雪,餐石髓,盡享青山綠水之美。

中6句是詩人自比白毫子,時(shí)而坐在青苔上,品嘗著仙人飲料,拂花弄琴,感受綠蘿樹下溫和的春風(fēng);時(shí)而靠著山崖欣賞南窗下風(fēng)吹松林的蕭颯聲,心耳為之一清。末4句表達(dá)詩人不得與白毫子等仙人共同成仙的遺憾。詩人惆悵白毫子成仙之事只是聽人傳說,自己不得與其親近。八公等諸位仙人相攜乘五彩祥云而去,只留下他們他們曾經(jīng)攀援過的桂樹,實(shí)在令人傷感。

淮南桂樹小山詞

八公山游歷之后,淮南桂樹成為李白揮之不去的念想,于是在詩中將桂樹頻頻作為淮南的指代和象征。如《寄淮南友人》:“紅顏悲舊國,青歲歇芳洲。不待金門詔,空持寶劍游。海云迷驛道,江月隱鄉(xiāng)樓。復(fù)作淮南客,因逢桂樹留。”寫作《白毫子歌》時(shí),李白在八公山尋仙不遇,以桂花象征自己的惆悵。到《寄淮南友人》,這種惆悵上升為某種期盼,因此《寄淮南友人》堪稱《白毫子歌》的姊妹篇。首句“紅顏悲舊國,青歲歇芳洲”是倒裝句,說他春天去淮南芳洲游憩歸來后,感到一種失落與隱怨;末句希望自己“復(fù)作淮南客”,重游八公山,原因就是被桂樹吸引——“因逢桂樹留”。當(dāng)年八公常與桂樹相伴,如今我更希望經(jīng)常依偎桂樹旁邊。

李白后來對淮南桂樹魂?duì)繅衾@。在《憶舊游寄譙郡元參軍》中,李白詳細(xì)回憶了自己和譙郡參軍元演有過至少4次聚散的美好時(shí)光。兩人初識是在東都洛陽,雖然素昧平生但卻一見如故,“海內(nèi)賢豪青云客,就中與君心莫逆”。過了一段酒逢知己的縱情生活后,兩人分別,“我向淮南攀桂枝,君留洛北愁夢思”,雙方情深意篤,以致“不忍別,還相隨”。“我向淮南攀桂枝”既說明此前李白有過淮南攀桂枝的經(jīng)歷,又表達(dá)出再去淮南“攀桂枝”的愿望。結(jié)合《寄淮南友人》“復(fù)作淮南客”的打算,李白與元演的別后目標(biāo)很可能就是淮南。

《寄上吳王三首·第一》再次出現(xiàn)淮南桂樹:“淮王愛八公,攜手綠云中。小子忝枝葉,亦攀丹桂叢。謬以詞賦重,而將枚馬同。何日背淮水,東之觀上風(fēng)。”吳王李祗是唐太宗李世民的曾孫。安史之亂中,李祗在山東募兵拒賊,在河南開封一帶與叛軍作戰(zhàn),受到朝廷贊許。李白也想建功立業(yè),他在詩中將李祗比作淮南桂樹中最珍貴的品種丹桂,希望自己能像綠葉一樣,攀援襯托李祗這株丹桂,婉轉(zhuǎn)希望吳王李祗能像當(dāng)年淮南王劉安器重八公一樣賞識自己。詩中說,寫詞作賦并非我所重視,不經(jīng)意間卻可與枚乘、司馬相如媲比。言下之意,希望吳王能夠?qū)⒆约鹤鳛槿瞬哦Y聘,效力帳下。

因?yàn)槔畎椎陌V情渲染,桂樹后來逐漸衍化為淮南的文化象征。劉禹錫《楊柳枝詞》中,“淮南桂樹小山詞”是說淮南小山為楚辭《招隱士》作詞。《淮河(淮南)文化十五講》(人民出版社)第六講直接以“淮南桂樹小山詞”為標(biāo)題,總結(jié)回顧淮南歷史上的文學(xué)與藝術(shù)成就。 (周強(qiáng))

請輸入驗(yàn)證碼