2019年,南京太仆寺重建開放以來,成為滁州市重要的文化地標,它不僅全面展示了古代馬政的歷史,還通過文字、圖表、實物等形式,向游客呈現了中國古代騎兵裝備、驛馬與驛站等專題內容。南京太仆寺的設立與滁州的歷史、地理和政治背景密不可分,它不僅見證了明朝馬政的輝煌,也對滁州的文化發展產生了深遠的影響。

南京太仆寺是廟嗎?

在中國漫長的冷兵器時代,馬匹是行軍作戰、勞動和交通運輸必需的動力裝備,馬匹的繁衍關系國家興亡,繼而上升到“馬政即國政”的重要地位,因此我國歷代王朝都非常重視馬政建設。

南京太仆寺是不是寺廟?答案當然是否定的。據《周禮》記載,“太仆”最初是周朝設立的個人官職,屬“九卿”之一,主要負責掌管周天子車馬和馬政事務。秦漢以后逐漸演變為掌管朝廷輿馬和牧畜事務機構“太仆寺”,隋唐以后成為專門的馬政機構,隸屬于兵部,負責管理全國的馬匹牧養、征調。

戎馬一生的明太祖深諳“自古有天下國家者,莫不以馬政為重”,定都金陵之初,他便設立群牧監管理養馬。洪武六年(1373)二月,朱元璋下詔在滁州設立管理全國馬政的中央機構——太仆寺。洪武十一年在滁州豐山下新建南京太仆寺官署,專為明朝管理馬政,這是明朝歷史上唯一設立在滁州的中央級政府部門。

南京太仆寺作為當時全國馬政的最高主管機關,隸屬于兵部,對明朝鞏固邊防等方面起到了至關重要的作用。南京太仆寺設立之初,不僅管理全國馬政,還負責督養、點視、印烙、編馬戶、交兌等政務。

據記載,馬政寺署在滁州共存續270年,直到明清更替,歷經兵火硝煙,漸至頹廢。南京太仆寺的設立,一方面給滁州及南直隸民眾帶來了沉重的賦役負擔,另一方面也對滁州產生了重要的人文影響,留下了彌足珍貴的歷史資源。

為何叫“南京太仆寺”?

張祥林先生多年從事地域文化研究,主編整理明代文獻《南滁會景編》《南京太仆寺志》等,對滁州地方文史有過深入研究。

張祥林分析,在冷兵器時代,騎兵的作戰能力遠大于步兵,騎兵往往成為決定戰爭勝負的關鍵因素,明初選擇在滁州設立太仆寺的原因有以下兩個方面:一是滁州乃朱元璋起兵時的“根據地”,他對滁州地情、民情十分了解,滁州以及江淮分水嶺兩側,丘陵起伏,山環水繞,草木豐美,適宜牧養馬匹;二是滁州位于長江以北,與南京僅一江之隔,江北各州縣馬匹來此驗查、就近征用方便易行,無需渡江前往南京,對于滿足拱衛南京的軍事用途十分重要。

其實,朱元璋在建立明朝之前,已痛感馬匹的不足,在南京登基之后,令江淮地區大量繁養馬匹,并在滁州設置群牧監。洪武六年(1373)二月,朱元璋下詔在滁州建立太仆寺,命應天、廬州、鎮江、鳳陽等府,滁州、和州等地軍民負責養馬。

據傳,朱元璋十分重視馬政,在滁州設立太仆寺后,又于洪武三十年在國內設了5個分寺,至明朝永樂時期,基本形成一套完整的馬政體系。太仆寺為明朝五大寺之一,隸屬于兵部,掌管與馬政相關的政令。永樂帝朱棣遷都北京后,為和北京新設的太仆寺有所區分,便將滁州的太仆寺更名為“南京太仆寺”,但管轄范圍依舊是八府四州。

據史料記載,南京太仆寺在滁州270年間,共有145名太仆寺卿、153名少卿在滁州任職,一直到明朝終結,給滁州留下了大量極具研究價值的寶貴文化遺產。

太仆寺創造的“文化空間”

據了解,在滁州地區乃至鄰縣,至今還有以“馬廠”命名的鄉鎮和村,比如全椒縣的馬廠鎮、滁州南譙區章廣鎮馬廠村等,這些獨具特色的名稱皆因當時馬政的影響力而沿用至今,在當地部分老人口中至今還流傳著許多與“馬”有關的傳說和故事。

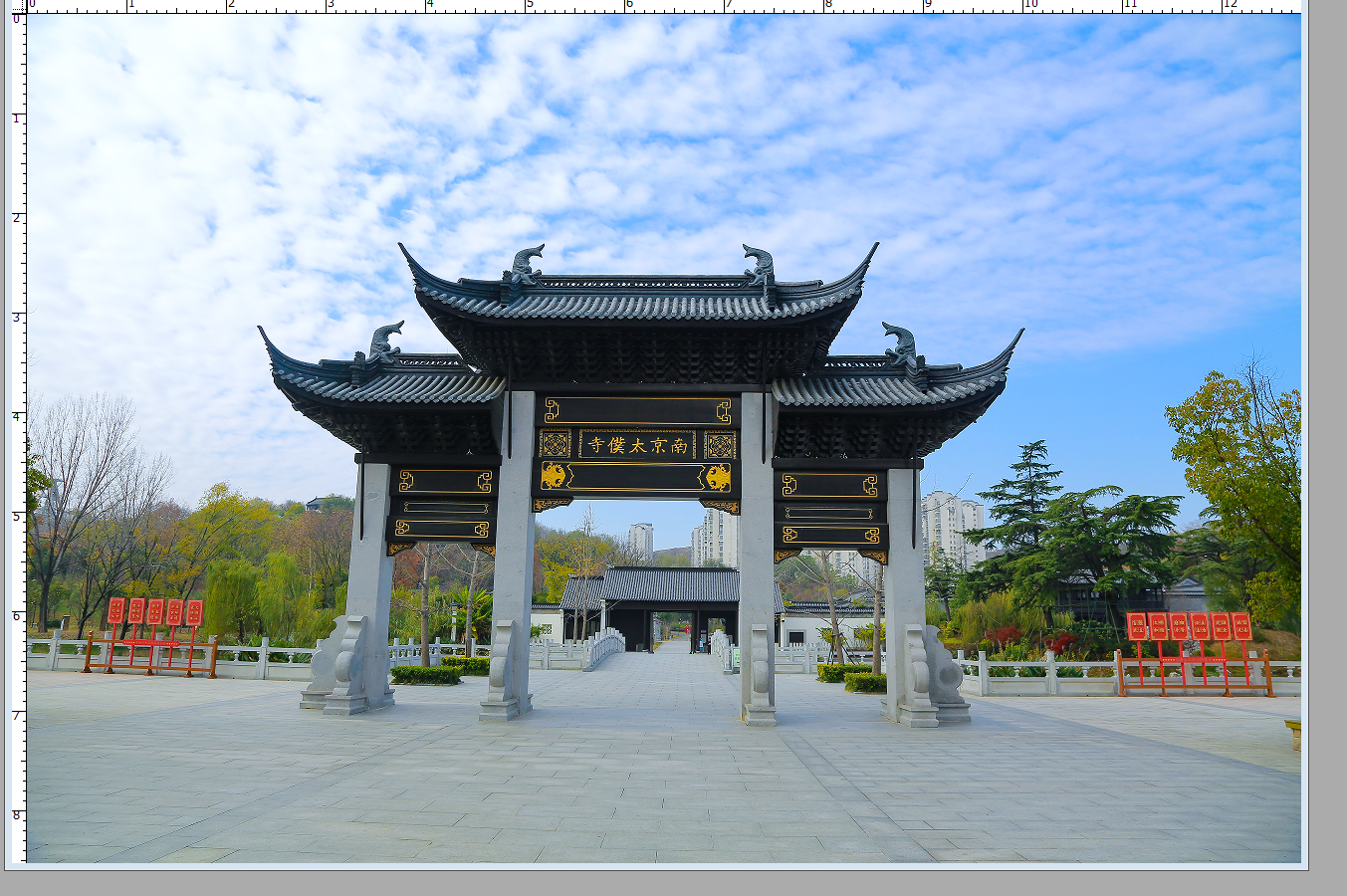

據“滁州在線”推文稱,2016年8月,南京太仆寺依原圖在滁州復建,以“明文化”為主線的龍池街景區建設也正式啟動。2019年10月1日,南京太仆寺建筑群對外開放,坐落于滁州市瑯琊區,與僅相距兩三里地的醉翁亭和隔壁的豐樂亭相呼應,成為當地的新地標。

南京太仆寺對滁州的影響到底有多大?

“太仆寺對滁州政治、經濟、文化教育以及城防影響都很大!”張祥林說,南京太仆寺是滁州歷史上唯一設立的中央級政府部門,提升了滁州政治地位;太仆寺的設立強化了滁州在官僚體系中的鏈接,全國層面政治文化信息能夠較快傳遞到滁州;太仆寺官員頻繁調動,加速官僚之間交往和互動,使之成為宦聚交游逗留之所,開闊了滁州官紳政社交際的空間。

《南滁會景編》詩文名錄統計,明朝來滁進士以上官宦文人不下二千人,南京太仆寺官吏中不乏思想家、文學家、詩人和書法家,對滁州文化傳承和新思想興起起到了積極作用,大大促進了滁州對外交流和文化發展。

此外,太仆寺官員協助地方興辦了一些務實利民之事,如奏疏賑災減賦、修橋鋪路,修繕城墻水關,守城防寇,都得益于南京太仆寺的支持,造福于民。

南京太仆寺作為管理馬政的中央官署在滁州270年間,不僅給當地留下許多歷史遺跡,許多官吏還留下著名詩文、書法等,形成大量珍貴的文化遺產。

明正德八年,著名思想家王陽明來滁任南京太仆寺少卿,閑暇之際在距離寺署不遠的龍潭聚徒講授“心學”,各地來滁從學者二百余人。“英才云集,盡乎南北東西,環滁諸勝,隨處從游,歌詠答問,濟濟洋洋,先生顧而樂之”。(太仆寺少卿周汝登《來遠亭說》)

王陽明酷愛瑯琊山水,曾言“滁山于我最多情”!他在滁寫下四十首詩詞,皆有感而發,情真意切,寓含心學哲理,如《瑯琊題名》《坐龍潭梧桐岡用韻》《瑯琊山中書示從游者》《龍蟠山中》《滁陽別諸友》等。(見《王陽明全集》)

此外,明初大學士宋濂扈從太子途經滁州,寫有《瑯琊山游記》;江南才子文徵明青少年時代從父文林(時任南京太仆寺丞)居滁,與滁州結下深厚情緣,留下詩書碑刻。諸如此類人文建樹不勝枚舉,給后人留下寶貴財富。

其間許多宦儒樂游滁陽山水美景,留下很多文化遺跡,或筑亭造景,便民游憩,或紀文刻石,留下許多摩崖題刻、紀文與詩詞,保留了許多文獻史料。如:太仆寺保護朱元璋求雨的龍潭故址,修整御碑亭;嘉靖三十三年(1554),巡按御史郭民敬在龍潭旁建繹思亭,太仆寺少卿章煥為記;王陽明建來遠亭;天啟二年(1622),太仆寺少卿馮若愚建寶宋齋,保護“歐文蘇字”碑等等。 (葉素健)

請輸入驗證碼