半年來,淮南有關二十四節氣的喜事連連:去年9月20日,淮南榮獲“二十四節氣之城”授牌;今年1月16日,壽縣二十四節氣館盛大開館;3月19日,2025年世界氣象日安徽主場紀念活動在淮南隆重舉辦。這么多活動聚焦淮南,淮南到底為二十四節氣作出了哪些貢獻……

溯源流

2016年11月30日,世界非物質文化遺產政府間委員會通過決議,將中國申報的“二十四節氣——中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表名錄。

早在農耕時代的開啟階段,勤勞樸實的中華民族祖先就對節令與農事的關系非常重視,安排歷法官員,開始節令觀察。東夷以鳥為圖騰的少昊氏部落設置專職官員,以鳳鳥氏為“歷正”,主管天文歷法。另以玄鳥氏司分(春分秋分),伯趙氏司至(夏至冬至),青鳥氏司啟(立春立夏),丹鳥氏司閉(立秋立冬)。

帝堯命羲氏和氏分居四邊,觀察天文。羲仲居東方旸谷(山東半島沿海)觀察日出,羲叔居南方交趾(兩廣及越南北部地域)測定太陽南行,和仲居西方昧谷(地望不詳)觀察日落,和叔居北方幽都(幽州中心即北京市一帶)辨別太陽北行,結果誕生了仲春、仲夏、仲秋、仲冬幾個名詞,成為節令的最早雛形。山西襄汾縣陶寺遺址已被基本認定為帝堯之都,遺址中發現的古觀象臺和王族墓地中出土的測量太陽影長的圭表,可以證實上述說法并非虛妄。

《夏小正》是中國現存最早的歷書,西漢時被編入《大戴禮記》。司馬遷說,“孔子正夏時,學者多傳《夏小正》”,可見此文在春秋晚期就已流傳,書中出現的“正月啟蟄”即立春應該是典籍中最早出現的節氣,同時間接說明這個節氣可能在夏代就已誕生。

西周初期,周公在今河南登封市告成鎮建設了測影臺(現為全國重點文物保護單位),令“土方氏掌土圭之法以致日景(影)”。通過測影,成功確定了一年中日影最長和最短的兩個日子,“以冬日至致天神、人鬼;以夏日至致地示物鬽”。接著發現在“冬日至”和“夏日至”之間還有兩天的日影等長,形成后來的春分和秋分。

戰國時期,《呂氏春秋》在“兩分”“兩至”之間增加了“四立”,形成立春、日夜分(春分)、立夏、日長至(夏至)、立秋、日夜分(秋分)、立冬、日短至(冬至)等8個節氣,加上“始雨水”“小暑至”“霜始降”等,書中出現的節氣總數達到22個。

發祥地

公元前164年,劉安封淮南王,都壽春,即今壽縣。劉安是前淮南厲王劉長長子,10年前,劉長因謀反被褫奪王爵,流放川蜀,途中絕食而亡,6歲的劉安從王子淪落為一介平民。漢文帝顧念親情,封劉安為阜陵侯,之后又讓16歲的劉安繼承淮南王爵。

劉安自幼喜好鉆研歷法。壽春正處于中國氣候的南北方分界線上,這為他研究節氣提供了客觀基礎條件。劉安禮賢下士,在壽春“招致賓客方術之士數千人”,著名者有伍被、雷被、蘇飛、李尚、左吳、田由、毛被、晉昌八人,號稱“八公”。劉安與八公經常在壽春城北的山中(后人命名為“八公山”)著書立說,談經論道,產生的最大成果就是“絕代奇書”《淮南子》,二十四節氣在書里得到規范。

此前諸子學說中雖然記錄有各節氣名稱,但還沒有一種歸納性的說法。《淮南子·天文訓》敘述了冬至和夏至的氣候特征之后說,“兩維之間,九十一度十六分度之五而升,日行一度,十五日為一節,以生二十四時之變”。大意是,東北和東南兩個角度之間各是九十一又十六分之五度,而北斗每天運行一度,運行15天為一個節氣,產生出一年二十四節氣的變化。《天文訓》接著從冬至開始,按北斗七星斗柄的指向方位,科普了相應的節氣名稱和內容。這是目前所能看到的對二十四節氣最早的系統記載,因此可以認為淮南就是二十四節氣的發祥地。

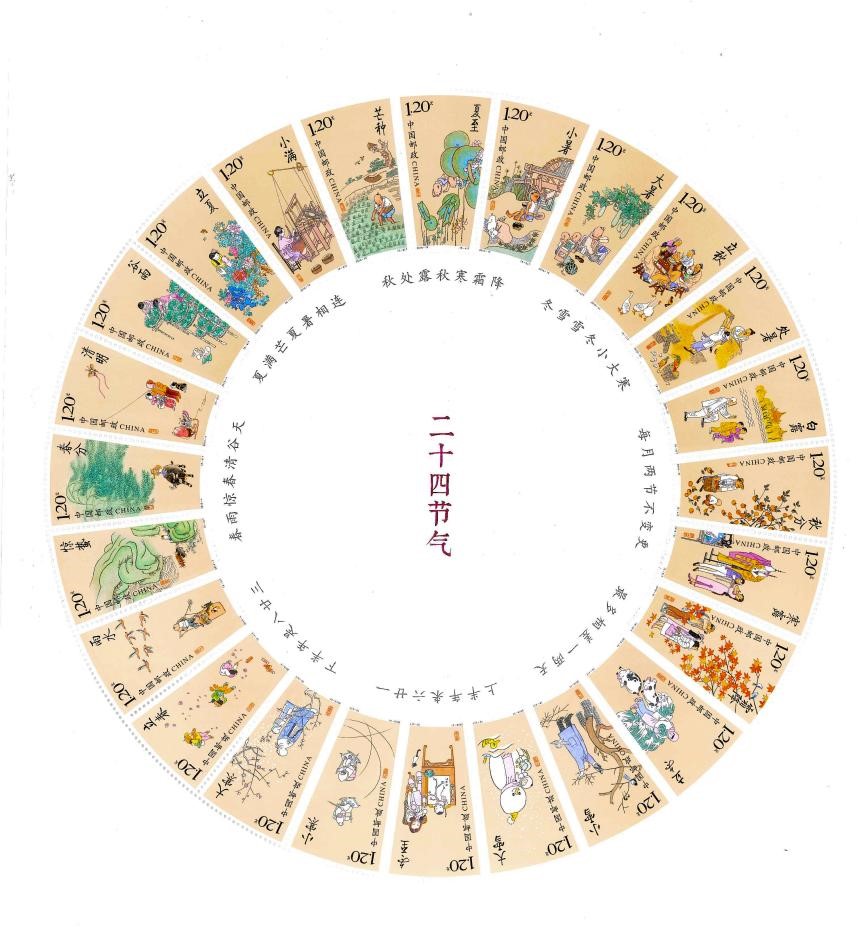

《淮南子》確定的節氣標準就是北斗斗柄的運行方向。北斗斗柄的運行同月亮、太陽、二十八宿標示的度數,以及地球的運行相結合,組成了一個科學的歷法體系。《淮南子》將太陽周年運動軌跡劃分為24等分,每一等分為一套節氣,其順序為:冬至、小寒、大寒、立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪。后來圍繞二十四節氣,又延伸出“四時八節”(指春夏秋冬4個季節和兩分兩至四立8個節氣)和“七十二候”(指每節氣3個全年共72個物候現象)等歷法補充。

二十四節氣被廣為實踐、流布全國,并深刻影響世界,國際氣象界將這一時間認知體系譽為“中國的第五大發明”。

太初歷

王福州《非遺文化形態學》說:“淮南王劉安和門客研制成功的二十四節氣,收在《淮南子·天文訓》之中,在漢武帝即位后獻給了朝廷,并且得到了年輕皇帝的喜愛。”

漢武帝之前,中國實行過黃帝歷、顓頊歷、夏歷、殷歷、周歷和魯歷,史稱“古六歷”。古六歷大致相同之處都是19年7閏。不同之處是以冬至為標桿,以不同月份來確定每年的起始點。漢武帝即位時實行顓頊歷,以農歷十月為歲首,凡有閏月,一律設置在每年最后一個月,稱“后九月”,這不僅與民間流行的節氣產生沖突,也給史書記人記事帶來困難。當時節氣雖然在民間流行,但還沒有形成國家意志。漢武帝見到《淮南子》后,決定將二十四節氣融入歷法,詔令御史大夫兒寬“與博士共議”。

兒寬與博士們議后認為可行,于是漢武帝詔令大中大夫公孫卿、壺遂和太史令司馬遷等議造“漢歷”,并于太初元年(前104年)頒布施行,因名“太初歷”。能夠反映自然界時令、氣候、物候的變化規律,指導人們與自然和諧相處的生產和生活方式的二十四節氣被融進新歷,也更快地融入老百姓的日常生活,在中國歷法史上,太初歷的頒行具有劃時代的意義。

二十四節氣既是中華民族特有的文化現象,也是中華各民族的共享文化,在中華民族融合發展過程中發揮了催化劑和黏合劑作用。僅以兩至祭祀禮儀為例:以往冬至祭天夏至祭地都是統治者行為,鮮卑族北魏孝文帝遷都洛陽后,繼續實行漢化改革,他就改革兩至祭禮問題征求群臣意見,漢人大臣崔逸鼓勵他說:“祭祀之日使用雷鼓和雷鼗鼓,這些鼓有八面,聲音響亮,但并不妨礙陽光。我認為用鼓來聚集眾人并不違背古義。”于是孝文帝提倡祭日鳴鼓,將原本威嚴的冬至夏至國家祭祀典禮融入歡慶元素,增加了平民百姓的節日感,無疑是對傳統禮儀的一種突破。 (周強)

請輸入驗證碼