“魁星”,古代天文學中二十八宿之一,是我國古代神話中主宰文章興衰的神。“地魁星”,乃《水滸傳》一百單八將中,排名第37位的“神機軍師朱武”。

二十世紀八十年代,古典文學研究專家、蘇州大學終身教授錢仲聯先生編著《近百年詩壇點將錄》,將晚清至民國時期近百年間全國詩壇百余名詩人,按其詩作藝術的客觀標準、學術價值及其社會影響力排座位,安徽省廬江籍詩人陳詩排第37位,被譽為百年詩壇“地魁星”。

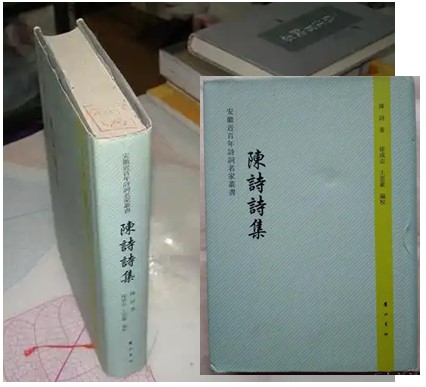

《陳詩詩集》

《陳詩詩集》

詩壇佳話

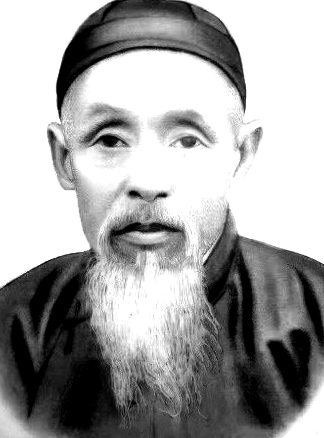

陳詩(1864-1943),廬江縣馬廠鄉石虎村(今屬廬城鎮)人。因幼時即好吟詩,其祖父遂取名為“詩”。

陳詩出身于官宦世家,其太高祖葑池公(陳大化),清康熙朝翰林,官御史;祖父陳昌文,清咸豐、同治年間官廣東茂暉、雙恩等鹽場大使。洪(秀全)、楊(秀清)之變后,家道中落。清光緒四年(1878),陳詩隨其父陳希慊(曾任廣東遂縣典史)由廣東回歸故里,時年15歲。因生長在廣東,不會家鄉話,常受其父怒斥,便強學方言,遂為口吃,終老不愈。

回歸故里后,陳詩即閉門學詩,“見人佳句,若己有之,勤抄不倦,積文成帙。”但終究身處窮鄉僻壤,其學業“無可就正”。光緒十七年(1891),淮軍名將吳長慶之子、“清末四公子”之一吳保初回鄉省親。是年,吳保初只有20余歲,已在京城為官,在詩壇上已嶄露頭角。吳、陳兩故居僅一山坡之隔,機會難得,嗜詩如命的陳詩急攜詩作前往就正。時陳詩年長吳保初五歲,但他十分虔誠地“以年長師事年小”,拜吳保初為師,“執弟子禮甚恭”,成就近代詩壇一段佳話。

光緒二十六年(1900),陳詩由吳保初帶往上海,介紹他認識近代詞人、學者、大清光緒帝妃(珍妃)之師文廷式,親受其指點,詩亦長進。繼而,由文、吳二位引見,又先后結識了末代皇帝溥儀之師鄭孝胥,近代同光體詩派重要代表人物陳三立,著名的詩人、漢學家冒廣生等社會名流。“滬濱人文藪,同類盡為朋”。陳詩眼界大開,詩緣大暢,詩藝大進,詩名遂大振。然陳詩雖出身官宦之家,卻淡薄功名,不求仕進。眾詩友多有舉薦,他概為婉拒,以鬻文及朋友資助維持生計。

皖雅初集

陳詩的詩作早年學漁洋,中年法(孟)郊(賈)島,晚年取眾精髓,詩體兼唐宋之長,不斷創新出奇,獨樹一幟。他每首詩成,都要經過陳詩不斷推敲,直至妥帖,方肯示人。所以陳三立贈他詩有“滿紙已黑心猶疑”之句。鄭孝胥曾題詩贊譽:“子言訥于言,其詩殊不爾。論述頗阻深,洵足味義理。平生無他求,所至得如此。俗士偶隨波,當之必披靡。”評價之高,足見陳詩詩功之深、所學之苦、人品之佳。

陳詩一生漂泊異鄉,南下閩粵、北上甘隴,流寓吳越、長居滬上達30余年之久。但他一生極其關注鄉邦的文獻整理和文化的傳承。

在他眾多詩歌作品里,描寫廬江或者和廬江相關的詩篇構成他詩集中不可或缺的經典。他的詩集里有《鳳臺山館詩鈔》《鳳臺山館詩續鈔》,這個鳳臺山一般認為就是今天廬江泥河的鳳臺山,詩人曾為此特地做了注釋:“飛鳥戀故林,行云時復停。客子念故鄉,夢寐春山青。吾廬西南陬,鳳臺列云屛……思吾鳳臺好,館舍籍以名……”在《甲戌紀旱三首》之二中,當詩人聽聞家鄉大旱,當即賦詩表達關切擔憂:“甲戌歲大旱,客子言其鄉,皖北廬江縣,肇于隋與唐……今年五六月,雨澤慳穹蒼。黃陂湖水涸,廿里衢路行。湖澤且如此,山村無稻粱。”

陳詩寫廬江的詩句,涵蓋面非常廣。像《藿隱詩草卷二》中的《青簾河道中》寫青簾河“遠山如黛樹層層,夾岸人家呼不應。絕好清溪微雨霽,半竿斜日掛魚罾”。《鶴柴詩存卷三》中有《廬江雜詩三首》,分別寫到俞屯和冶父山。而寫冶父山的詩句因其后來編撰《冶父山志》,有數十首。

感于文壇前輩提攜之功,陳詩深受其惠,所以他同樣對后學獎掖有加,極盡扶植、培養之道義。廬江不少文化人經他指點,走上了為詩為文道路。如丁濟人(金陵大學中文系副教授)、陳克超(廬城鎮老詩人)等都受到他悉心指教。

民國十年(1921),編纂《廬江詩雋》刊印(2卷一冊),民國十五年(1926)又鉛印《廬州詩苑》行世;民國二十一年(1932),有感于“各省詩篇,咸有總集。導源國風,方興以判,反觀吾皖,乃付闕如”,如是窮數年之力,編纂成《皖雅初集》。該書始順治迄宣統,收錄安徽8府、5個直轄州、55個縣1200余名詩人3700余首詩作,每位作者皆附小傳,并附諸家詩話評論。可算是安徽省有清一代詩學簡史。

陳詩是職業詩人,甚為執著、虔誠,一生吟哦不輟,著作頗豐。出版有《藿隱詩草》《據梧集》《尊瓠室詩話》《廬州詩苑》《皖雅初集》等20余部;編纂《冶父山志》《安徽通志藝文稿·集部》,以及奉賢、蕭山等四縣縣志。時人贊曰:“六十成詩雋,七十成皖雅,獨于文獻勤,誰以吾子者。”

年逾古稀,陳詩于在滬的安徽叢書編印處從事安徽經學考據家著作的編輯工作,被安徽通志館聘為名譽館長。1943年在上海病逝,享年79歲。

陳詩

陳詩

細節考證

2010年11月,黃山書社以“搶救百年遺產,保存一代英華”之宗旨,出版發行了“安徽近百年詩詞名家叢書”《陳詩詩集》。此集囊括了陳詩的全部詩作,但《詩集》“前言”里寫道:陳詩“不娶無子,埋頭于詩,視為終身事業”。

當代詩家認為:陳詩“埋頭于詩,視為終身事業”評價客觀公正。然“不娶無子”,細考陳詩之詩文,與史實不符。

關于“不娶”:

其一,1923年,陳詩歸里省親,作《癸亥六月十一日大暑節感賦》:孤冢蓮塘照影頻,鏡臺往事久成塵。淮南亦有蟬鳴稻,大暑何人為薦新。

作者詩后自注:“是日為先室丁孺人忌日。亡婦為予姑女,沒已三十八載。”即:1923年,“先室(前妻)丁孺人(姑媽的女兒)沒已三十八載”,即死于1885年,是年陳詩22歲,妻子丁孺人不幸亡故。

其二,《陳詩詩集》第281頁詩題“立秋贈內”;第283頁詩題“感逝詞五首為繼室任孺人作”。此二詩皆作于壬申(1932年),前題之“內”,當是后題之“任孺人”。

由此可見,陳詩不但有娶,而且還先后娶有兩妻。

關于“無子”:

1932年陳詩繼室任孺人不幸辭世。他含悲提筆寫下《感逝詞五首為繼室任孺人作》,其三云:“伯道存孤姪,孫枝看長成。曾孫方有慶,廿載費經營。”詩后自注:“余之教誨玉度侄(陳琦)及孫輩有成,皆賴孺人撫育,今已見曾孫矣。”

陳琦為陳詩五弟陳子修遺孤。詩中陳詩自比晉代棄子保侄、后竟無子的鄧伯道,與孺人盡力撫養侄兒陳琦。琦成家后念伯父暮年膝下荒涼,遂送次子陳衡至滬上,為伯父承繼之孫。為此,陳詩寫下《琦侄書來字衡孫曰虞仲詩以報之》。由此結論:陳詩無子,但有“承繼之孫”。 (汪德生)

請輸入驗證碼