清初文壇的領軍人物、合肥人龔鼎孳不僅是一位高官,康熙年間歷任刑部、兵部、禮部三部尚書;也是一位文學家,詩、詞、文各體兼擅,與錢謙益、吳偉業并稱“江左三大家”。此外,龔鼎孳書畫藝術造詣頗深,相關著述把龔鼎孳列為清初的“帖學名家”。(《中國全史:中國清代藝術史》)

李放的《皇清書史》有“清代書法家大辭典”之稱,此書認為:龔鼎孳“書法縱逸,有涪翁、漫士兩家筆意。雖不必工,而氣息自古”。黃庭堅別號涪翁,米芾號襄陽漫士,以黃、米筆意言龔鼎孳書法,對其評價甚高。龔鼎孳詩書畫俱佳,在其詩文集中,存有諸多題畫之作。他和清初繪畫大家吳歷的書畫交往也別有意味,堪稱佳話。

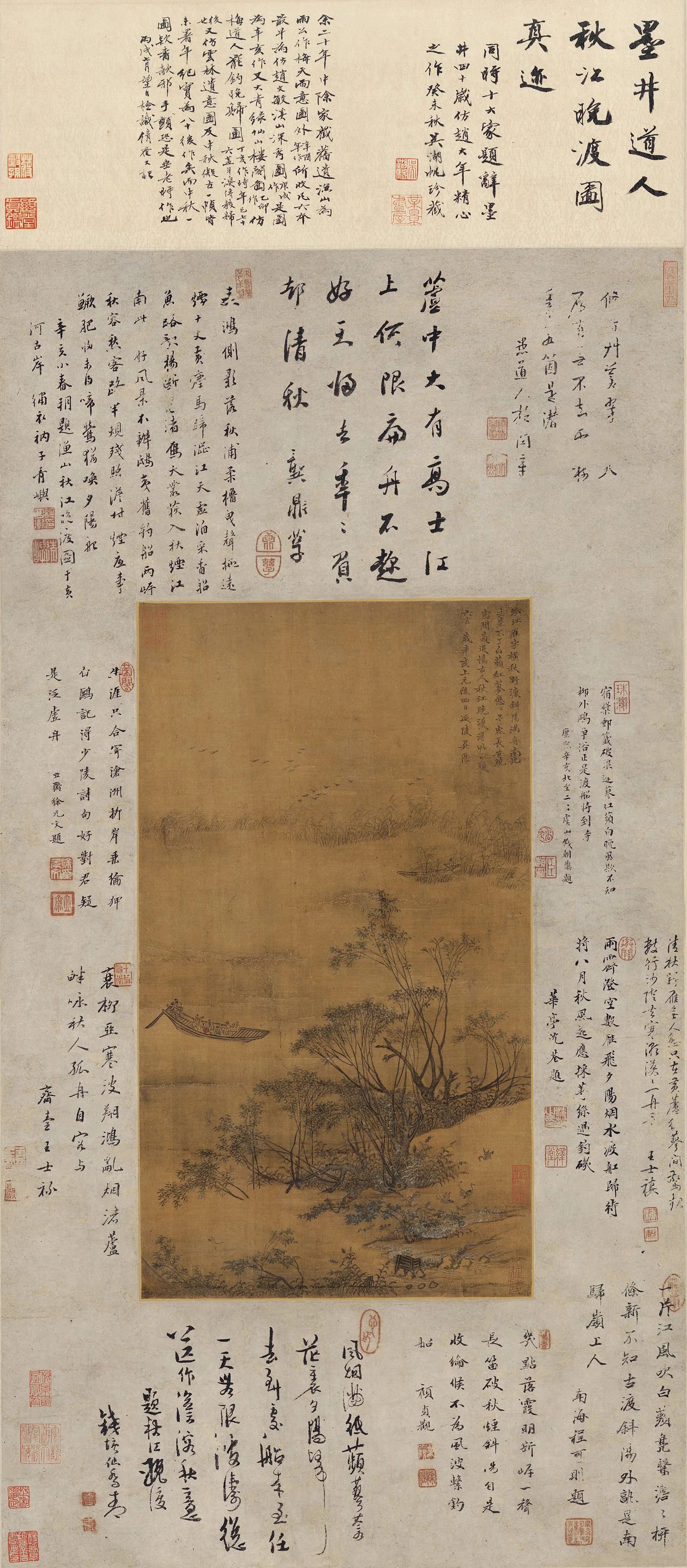

吳歷繪、龔鼎孳等跋《秋江晚渡圖》軸。

吳歷繪、龔鼎孳等跋《秋江晚渡圖》軸。

一

吳歷(1632-1718),字漁山,號墨井道人、桃溪居士等,江蘇常熟人。早年學詩于錢謙益,學畫于王時敏、王鑒,并且精通音樂。有詩文集《寫憂集》《三巴集》《三余集》等。

作為繪畫大師,吳歷與惲壽平、“四王”(王時敏、王鑒、王翚、王原祁)并稱為清初畫壇“六大家”。

吳歷的人生經歷比較獨特,先是潛心書畫,后游于佛門,中年起信奉天主教。康熙十九年(1680)冬赴澳門修道、學習西文,返回內地后在上海、嘉定、蘇州一帶傳教,成為一名中國籍神父。有研究認為,接觸西方文化,對其晚期繪畫藝術產生了一定影響。

劉九庵編著的《宋元明清書畫家傳世作品年表》稱,清代畫家吳歷的《雨歇遙林圖》藏于中國歷史博物館,上有龔鼎孳題詩。中國畫立軸在裝裱時,畫幅的上下左右常常留有空白部分,用于題寫詩句或題跋。其中間部分稱“畫心”,上方稱“詩塘”,又稱“詩堂”“天頭”,下方是“地腳”。

這幅畫軸的畫心,吳歷題曰:“雨歇遙林翠欲濃,和風陣陣拂游蹤。不知漁入桃源去,山北山南過幾重。此曩余落花詩也,是圖近之并書。延陵吳歷。歲辛亥谷日曉窗。”

上詩塘處,龔鼎孳有題:“近水遙峰比淡濃,魚村鹿柴少塵蹤。空山春色知多少,看遍一重又一重。擁戟鳴茄最上頭,偏攜畫卷當林丘。由來謝傅心能爾,萬疊焰霞兩屐收。康熙辛亥春初為恰齋年社翁題。龔鼎孳。”

此外,還有宋琬與許之漸的題詩。在布局上,龔鼎孳題在上詩塘、宋琬題在左詩塘、許之漸題在右詩塘。由此,凸顯出龔鼎孳的地位與聲望。此畫作于“辛亥谷日”,即康熙十年(1671)年正月初八。吳歷題詩是七言絕句,龔鼎孳題詩為七絕兩首:前一首步吳歷詩韻、抒寫畫意,后一首禮贊此畫受贈者“恰齋年社翁”。

二

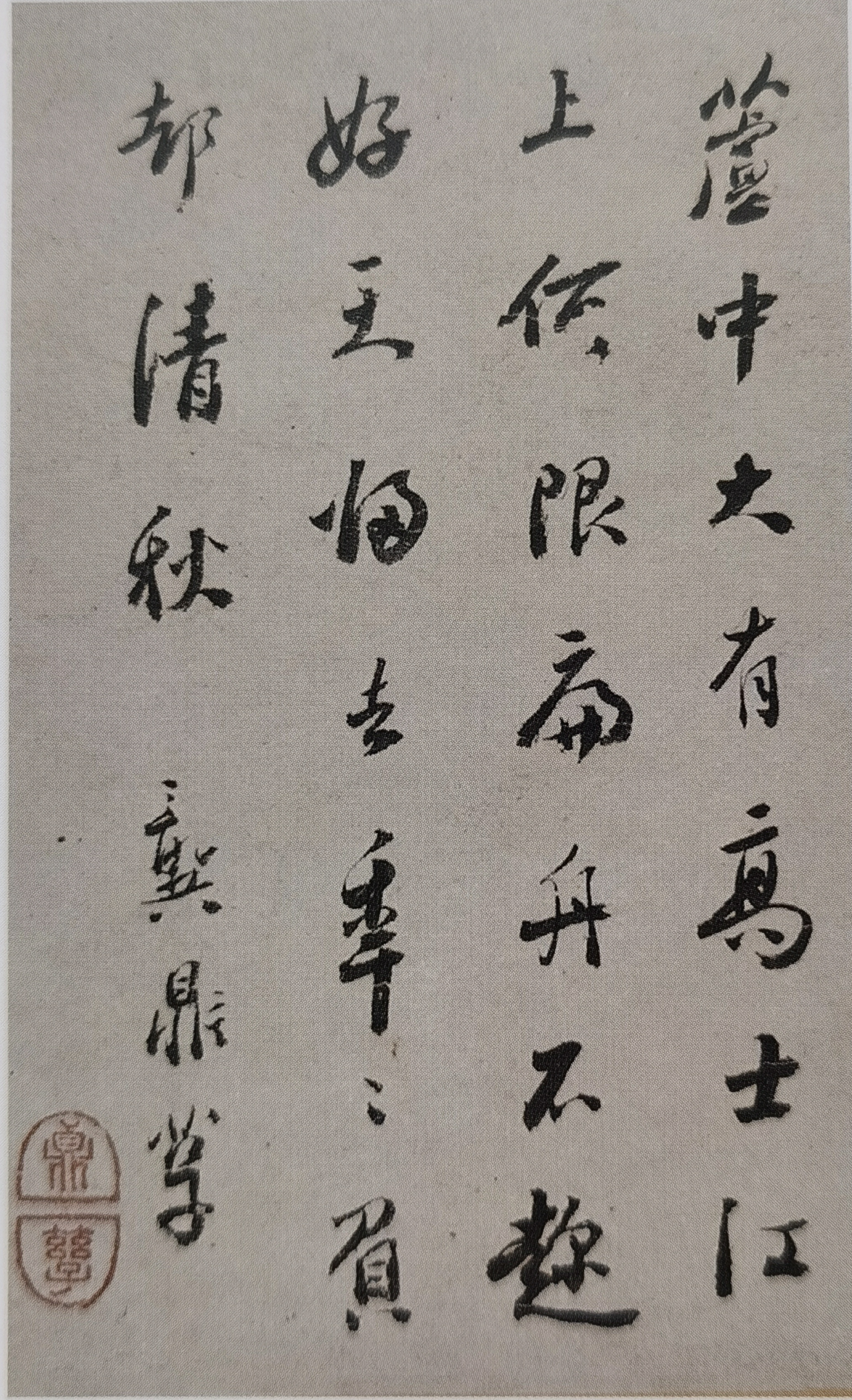

蘆中大有高士,江上何限扁舟。

不趁好天歸去,年年負卻清秋。

龔鼎孳的六言詩極為罕見。此詩為吳歷《秋江晚渡圖》立軸所題,表現出對畫中意境的稱道與共鳴。

此畫裱邊有龔鼎孽與施閏章、許之漸、徐文元、王士祿、錢朝鼎、沈荃、王士禎、程可則、顧貞觀、喬青等十一家題記。

龔鼎孳時任禮部尚書,其題詩居于畫幅上方的正中,位置醒目。落款處除署名外,鈐有“鼎孳”連珠印。所題字體為行書,點畫堅實圓厚,結字雍容端整,行筆自如,頗見功力。

《秋江晚渡圖》是一幅傳統的水墨山水畫,為吳歷康熙十年(1671)正月在長安所作,后被帶到京都。款識:“澄江雁字橫秋,野渡斜陽滿舟。南北去來不了,白蘋紅蓼悠悠。予客長安,曉窗閑適,追憶古人秋江晚渡得此,并題六言。歲辛亥上元后四日,延陵吳歷。”

詩書畫印融為一體,是“文人畫”的重要特征。不難看出,龔鼎孳所題,與畫家自題詩同韻,為和韻之作。如此唱和,是對吳歷詩人身份的認可,也是一種文壇禮遇。

對于吳歷“南北去來不了”的顧慮和困惑,歷經易代紛爭與仕途坎坷的龔鼎孳,以“何限扁舟”“好天歸去”作答,闡述了自己對取與舍、進與退的感悟,如此達觀超然的情懷,也是對后學之人的一種點撥和傳道解惑吧。

實際上,中國書畫所展現的濃淡枯潤,以及疏密虛實、斷連藏露等,并非僅是審美追求,也蘊含著豐富的辯證思維,其中的寫意精神,折射出諸多人生哲理。

此畫左上方是許之漸題跋,字數最多。有三首七言絕句,款曰:“辛亥小春朔,題漁山秋江晚渡圖于黃河古岸,繡衣衲子青嶼。”許之漸(1613-1701),江蘇常州人。順治十二年(1655)進士,初授戶部主事,后擢升江西道監察御史(別稱侍御)。受湯若望“康熙歷獄”牽連,康熙四年(1665)被罷官歸鄉。著有《槐榮堂詩鈔》《放船集》等。

康熙九年(1670),湯若望案平反。次年,許之漸邀請好友吳歷一起北上赴京,意欲重返官場,并試圖通過自己的京城人脈圈,讓吳歷的繪畫才能得到名流賞識。

在龔鼎孳的詩文中,有《午日,王襄璞、方伯招同仲生、其武、階六、滄葦、青嶼、薛侯集金魚池》《石仲生招同陳階六、趙洞門、許青嶼、王襄璞寒夜劇飲,用少陵贈姜少府設鲙長歌韻紀謝》《題許侍御蘇長公墨跡》等,記錄了他與許之漸的往來。顯然,對于落魄老友之托,龔鼎孳盡力相助。

由于性情率直,不善鉆營,此次北京之行,許之漸未能遂愿。吳歷也因淡泊孤高,對京都生活感到不適。滯留一年左右,二人返回南方。

龔鼎孳《秋江晚渡圖》題詩。

龔鼎孳《秋江晚渡圖》題詩。

三

龔鼎孳愛才如命、善待后學的誠摯之舉當時即傳為美談。在《香嚴齋詞話》中,計東寫道:“當今才位德望若合肥龍松先生(以其書齋龍松館之名代稱龔鼎孳),可謂盛矣。擬之前哲,庶幾韓、范、歐、富之儔。”以宋代有“四人杰”之譽的韓琦、范仲淹、歐陽修、富弼比之,稱其“憐才好士,汲引寒畯,一往深情,久而彌摯”。聶先在《百名家詞鈔·香嚴齋詞》后附寫道:“合肥才位德望,可謂盛矣。至其憐才好士,汲引后學,一往情深,久而彌篤,恐前哲名賢中,亦不易得也。”陳康祺《郎潛紀聞四筆》記載:“合肥龔尚書鼎孳,愛才如命,通儒老學,俱從之游”,“其好仕之誠,實出肺腑,非尋常貴人所能及”。

在清代繪畫史上,吳歷以其出類拔萃的藝術成就,無可爭議地躋身大家之列。尤其到了晚年,吳歷的繪畫藝術更加精湛,師古脫古,進一步確立了自己的畫風,“觀其氣韻沉郁,魄力雄杰自足,俯視諸家另樹一幟”(《桐陰畫論》)。作為大家名流,為他人畫作題詩題跋,既是酬贈雅事,是欣賞和贊許之意,也是一種推重與提攜。當初入京之時,吳歷聲名不顯。龔鼎孳領銜為吳歷畫作題詩,體現了慧眼識珠的“伯樂”眼光,也展現出平易近人、憐士惜才的人格魅力。

清初,京城詩壇以龔鼎孳為“職志”。實際上,作為文壇領袖,其影響更為廣泛。龔鼎孳與布衣文士吳歷的交往,也從另一角度驗證了“康熙初,士人挾詩文游京師,必謁龔端毅公”(王士禛《香祖筆記》)之說絕非虛言。 (李學軍)

請輸入驗證碼