清朝張英、張廷玉父子宰相因“六尺巷”故事而聞名遐邇,其實,張廷玉兒子張若靄在科舉最高級別的考試——殿試中,將自己原本獲得的第三名(探花)讓給別人的事,也可謂1200年科舉史上的一段佳話,但鮮為人知。

張若靄畫作

張若靄畫作

高中探花

張廷玉一生除了原配妻子之外,還娶過五個側室。幾個女人一共為他生育了8個兒子,其中長子、三子、八子早夭;四子生平不詳,其余幾個兒子在事業上均有建樹,張若靄是次子。

張若靄(1713-1746),字晴嵐,出世的那一天(10月29日),正是父親張廷玉的42歲生日。雍正十一年(1733),張若靄在漫漫科舉征程上,從鄉試、會試一路走來,最后進入殿試階段。

殿試是由皇帝親自主持的,是科舉考試的最高級別。殿試題目只是一道“策論”,相當于政論文,陳述一段歷史或掌故,讓考生發表議論(看法);考試時間為一天;答卷書寫講究,卷面字跡被視為“做學問的門面”,一律要求館閣體。所謂館閣體,又稱“臺閣體”,是明清時期科舉考試的通用、標準字體,講究烏黑、光潔、正方、等大。殿試一等即一甲,取三人,按照名次前后,分別為狀元、榜眼、探花,張榜公布后,一甲三人稱“進士及第”,當即授官。

雍正十一年殿試結束后,按照慣例,經主考官審閱,前10名試卷被呈送皇帝,由皇帝最后審閱、確定名次。在排名第五的貢士答卷中,有這樣一段論述:“善則相勸,過則相規,無詐無虞,必誠必信,則同官一體也,內外亦一體也。”意思是人與人在交往中要互相往好的方面勸勉;對于過錯要相互規勸;沒有謊言;沒有欺騙;朋友之間一定要真誠相待,互相信任。如果能做到這樣,則上下內外全然一體,默契和諧。

雍正帝讀到這樣的句子,感到遣詞古樸,有理學風味,認為這名考生具有“古大臣之風”,便征求各位考官的意見,將這份試卷由第五名拔為一甲三名,即探花。諸位考官均認為妥當。

拆開密封的糊名紙條,考生姓名為“張若靄”,張廷玉的第二個兒子!此前桐城張氏雖然世代鼎甲,人才輩出,但這個成績是創紀錄的。張廷玉的父親張英,當年是殿試二甲第四名,比起“探花”,還稍遜一籌。這一年,張若靄20歲。

執意謙讓

雍正帝立即派人去告知張廷玉:兒子考中探花了!意在讓張廷玉高興一下。

張廷玉當時已是軍機大臣,看到兒子出類拔萃,作為家長,他當然很高興。可高興之后,憂愁卻爬上眉梢。

兒子考中進士,并摘得“探花”,父親是朝中要員,這對一個年輕人的成長來說,不一定是好事。再者,天下人會用什么樣的眼光來看待“軍機大臣兒子考中探花”的現象?如果兒子真的有真才實學,名次即便差一些,又何愁日后不能發展?思忖再三,張廷玉覺得自己對雍正帝“有話要說”,于是他來到太和殿,叩見雍正帝,說自己身為朝廷大臣,兒子還很年輕,讓他登上一甲第三名,有些不妥,請求皇帝允許他兒子“讓出”探花,讓兒子中二甲、三甲,都是可以的。

雍正皇帝聽了張廷玉的話,雖然感到張廷玉有謙讓之大度,但他不同意張廷玉的說法,因為舉子考試以及成績評判,有嚴格的程序規定,并非舉子的父親想讓兒子第幾名就第幾名。鑒此,雍正帝說:“你兒子名列探花,朕實出于至公,非因大臣之子而有意提拔。”張廷玉堅持禮讓,說:“天下人才眾多,三年一次大考,個個都盼鼎甲。臣本人現居高位,而臣子又登一甲三名,占天下寒士之先,于心實有不安。請列二甲,已為榮幸!”

雍正皇帝說:“張家盡忠積德,有此優秀子弟,高中一甲,人所共服,當之無愧。”

張廷玉原本是坐著講話的,他見皇帝不愿意接受自己的懇求,干脆“噗通”一聲跪下來,言辭更為懇切,說:“皇上至公!但臣家已備受恩榮,求皇上憐臣一片真心,讓出一甲之榮,給予天下寒士。若君恩、祖德佑護臣子,給我兒留些福分,以為將來上進之資,更為美事。”

雍正帝見張廷玉“陳奏之時,情詞懇切之至”,終于同意張廷玉的請求,將張若靄改為二甲第一名(第四名)。

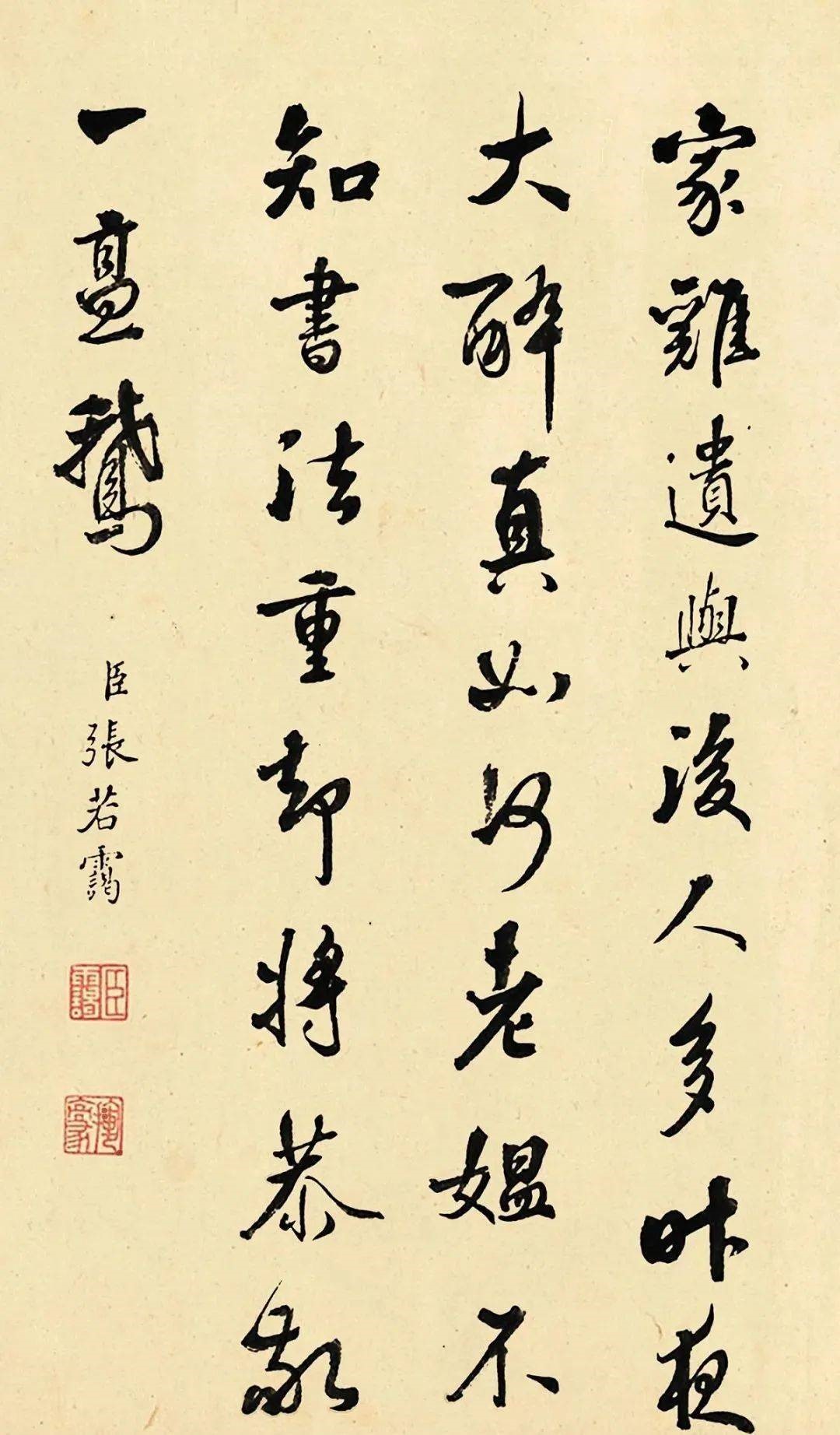

張若靄書法

張若靄書法

頒旨表彰

此次殿試結果公布之后,雍正皇帝沒有忘記張家謙讓的事,他專門頒發了一道圣旨,表彰張廷玉代子謙讓的美德。這道圣旨的大意為:

考官進呈的殿試考卷,朕閱至第五本時,發現此卷字跡端楷,策論中有“同僚之間,善則相勸,過則相規,無詐無虞,必誠必信,則同官一體也,內外亦一體也,廣而至于百司庶職,何莫非臂指手足”相關數語,頗得古大臣之風,因拔置一甲第三名。各位考官皆以為公平公正。及拆號,乃大學士張廷玉之子張若靄。朕心深為嘉悅,頗贊大臣子弟有忠君愛國之心,是為將來人才。其祖父大學士張英,立朝數十年,清忠和厚,始終不渝;其父張廷玉朝夕在朕左右,勤勞輔助,時時以堯舜期待于朕,朕亦以皋、夔期待之。張若靄稟承家教,兼之世德所鐘,故能若此。此不僅是家族之祥瑞,也是國之慶幸。于是朕派人告知張廷玉,以便使他明白朕實出至公,非以大臣之子而有意提拔。而張廷玉求見,再三懇辭,以為天下人才眾多,三年大比,莫不向往鼎甲。臣蒙恩現居要職,而臣子張若靄登一甲三名,占天下寒士之先,于心實有不安。倘蒙皇恩,名列二甲,已為榮幸之至。朕以為張家忠誠積德,有此佳子弟,中一鼎甲,亦人所共服,何必遜讓?張廷玉跪奏云:皇上至公,各位考官亦無私曲,以臣子一點之長,蒙拔鼎甲,但臣家已備沐恩榮,臣愿讓與天下寒士,求皇上憐臣愚衷。若君恩、祖德佑庇臣子,留一點福分,以為將來上進之階,更為美事。陳奏之時,情詞懇切,朕不得不勉從其請,于是將張若靄改為二甲一名,以表大臣謙謹之誠,并昭示國家制科盛事,令普天之下士子共知之。

雍正皇帝的這道圣旨,備述了中國古代科舉史上唯一一次“謙讓探花”的事件,而這一讓,客觀上使張若靄未入仕而名氣大噪。

皇帝都能接受張廷玉的懇請,做兒子的,張若靄當然能理解為父之心。張若靄由一甲落入二甲,按照慣例,應入選庶吉士。張若靄未完成庶吉士學習,便特授編修,任官京城。后來,皇帝親自任命他為內閣學士、禮部侍郎,與他的祖父、父親一樣,充任日講起居注官,入直南書房,官至禮部尚書。他的書畫水平,也頗得好評。總之,張若靄是個一帆風順的大臣。

乾隆十一年(1746),在官場已風生水起的張若靄隨同乾隆皇帝出巡五臺山,途中感染疾病,回京不久即去世,時年34歲,實乃天妒英才。

桐城“六尺巷”,是張氏禮讓謙和的精神見證;張廷玉代子讓出“探花”,已成歷史佳話。禮讓,不僅僅在鄰里之間,更在“普天之下”。 (豐吉)

請輸入驗證碼