近來,桐城六尺巷負載的禮讓、貴和精神,正以前所未有的輿論效應向海內外傳播,顯示出禮讓、貴和精神強大的生命力。當然,以和為貴,從來都是雙向的:張家有顯赫的家勢,也有超然的境界;如果吳家沒有相應的格局與姿態,顯然也是很難得到“和”的結局的。張英“讓他三尺又何妨”,是一種精神境界,沒有窮究是非。吳家呢?也把權屬、是非擱置一邊,你讓,我也讓,終于讓出了一條“六尺巷”,讓出了人心的一片新天地。相對而言,張家的故事,人們了解的已經不少。今天,我們來說一說同樣有意義的吳家故事。

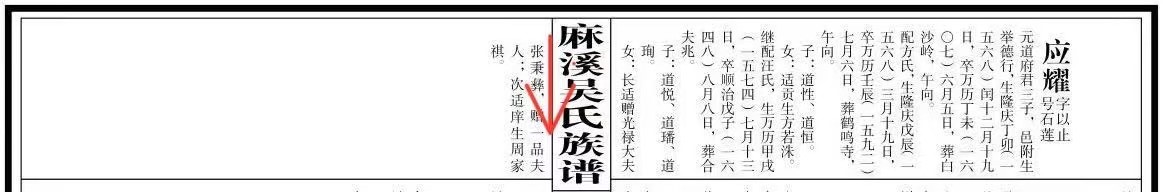

《麻溪吳氏族譜》中關于張英父親張秉彝系吳氏應耀女婿的記載。

《麻溪吳氏族譜》中關于張英父親張秉彝系吳氏應耀女婿的記載。

《史記》“第一世家”

眾所周知,“二十四史”的第一部就是司馬遷的《史記》,記載了上自傳說中的黃帝時代,下至漢武帝太初四年(前101),共三千多年歷史,在中國史學史、文學史上的地位極高。《史記》一共130篇,起首是專記歷代帝王政績的12篇“本紀”,其次為記載諸侯、勛貴興亡的30篇“世家”,另有70篇“列傳”、10篇“表”、篇“書”。世家“第一篇”,你知道說的是誰嗎?不是后來的趙錢孫李,而是“吳太伯”。

《論語·泰伯篇》說:“泰伯,其可謂至德也已矣。三以天下讓,民無得而稱焉。”泰伯,即太伯,指吳太伯。孔子說,吳太伯稱得上具有最高道德水平的人了,多次把君位讓給季歷,老百姓不知道怎么贊揚他才好。“三以天下讓”,這是吳太伯被列為“第一世家”的原因。

周太王古公亶父有三個兒子:長子太伯,次子仲雍,季子季歷。古公亶父為姬姓。按照周人傳統,君位繼承為嫡長子制。而太伯和仲雍都知道弟弟季歷的兒子——昌很賢能,古公亶父也十分器重這個孫子。為了能讓君位傳給賢能之人,太伯和仲雍便離開岐山,據說到了現在的寶雞,這樣,父親去世后,君位能順利傳給季歷,再由季歷傳給昌,這就不成問題了。

可是,古公亶父去世,按照周人禮制,太伯、仲雍當奔父喪,回到岐山。辦畢喪禮,季歷請兄長太伯繼位,太伯堅辭,與仲雍出奔荊蠻,剪去頭發,身上刺字,所謂“斷發紋身”,以示“不可用”,目的是讓位于季歷。最終,季歷繼位。后來,季歷的兒子昌也順利地接替了君位,他就是姬昌,即周文王。太伯、仲雍所去的“荊蠻”,在今無錫、常州之間,太伯命名此地為“句吳”。當地人仰慕太伯的節義,都追隨于他,尊奉他為“吳太伯”。

值得注意的是,孔子及司馬遷所說的“三讓”,是指多次禮讓,“三”,并非實指。

吳太伯也成為天下吳氏始祖,吳氏世代銘記他的禮讓品德,將禮讓作為處世、立族的根本。而桐城六尺巷里的吳氏,來自于延陵吳氏,是吳太伯后裔。

桐城西街的“延陵巷”

吳氏稱“王”,始于吳太伯第十九世孫吳王壽夢。吳王壽夢有四個兒子:諸樊、余祭、余眛、季札。吳王壽夢想傳位給第四個兒子季札,季札一如先祖太伯,堅辭不受,于是長子諸樊成為君位繼承人。服喪期滿,諸樊讓位給季札,季札還是拒絕。吳國人堅持要季札做國君,季札干脆放棄眼前的一切,去荒郊野外耕地為生,吳國人這才作罷。

兄長掌國期間,季札被封于延陵(今常州),因此,史稱季札為“延陵季子”。后來,吳國攻占州來(今淮南市鳳臺縣北),又將州來封給季札,因此季札又號“延州來季子”。吳國至夫差時亡國,族人不斷外徙,從此播遷天下,但溯其祖源,不論哪一支,多以“延陵”或“至德”為堂號。延陵,來自地望;至德,來自孔子的稱贊。宋末,來自安徽休寧長豐的吳恩光,遷居樅陽縣錢橋鎮麻溪河畔,成為麻溪吳氏一世祖。至明代,麻溪吳氏有人遷入桐城西后街延陵市一帶,稱“西門”,顯然,“延陵市”是西門來了吳氏之后才有的名稱。昔日桐城的“延陵市”,就是現在的桐城延陵巷,吳家人開始與相府——張英、張廷玉家相鄰。

可見,吳氏落籍于桐城前,祖上已經屢有讓國之先例。禮讓,早已成為吳氏骨子里的素養。

明朝時,桐城延陵巷出了不少吳氏名人。據麻溪吳氏第26世孫吳祖煜先生稱,明清兩代,麻溪吳氏共出進士14位,尤其是麻溪吳氏十世祖、明朝嘉靖三十五年(1556)進士吳一介,后官至河南右布政使。吳一介(1524-1576)歸鄉后,在家鄉做了不少好事,其中有兩件被載入桐城地方志:一是他倡建了六里“磚砌城墻”。此前,桐城有縣無“城”,縣城防衛及治安很成問題。自從有了城墻,縣城面貌大變樣了。為此,桐城人為他立祠紀念;二是他在桐城西門建起了家族標志性建筑疊翠樓。

位于六尺巷北吳府內的疊翠樓今貌。(吳萍攝)

位于六尺巷北吳府內的疊翠樓今貌。(吳萍攝)

既是近鄰,也是近親

在桐城,流傳著吳氏“一門三進士,三房兩外孫”的說法。此話怎講呢?一門三進士,是指吳一介、吳一介的兒子吳應賓、孫子吳道凝,三人均考中進士。三房兩外孫,三房,指麻溪吳氏東一股輔三房;兩外孫,一是吳應賓外孫方以智,二是吳應耀外孫張英。

這里,再詳敘一下“吳應耀外孫張英”。吳一介有個弟弟吳一中,吳應耀是吳一中的兒子;吳應耀的女兒,嫁給了張秉彝,張秉彝是張英的父親,即吳應耀的女兒是張英的母親;吳應耀是張英的外公。張秉彝的妹妹、張英的姑姑,又嫁給了吳道謙,吳道謙是吳一介的孫子。可見,張家鄰居吳氏,既是張英的外婆家,又是張英的姑父家。

《麻溪吳氏宗譜·居家節要·序》中說,若鄰里發生糾紛,“事竣,仍令相好如初。若兩造庭獻,如辱先人,雖勝亦屈矣”。在吳氏族人看來,若不能禮讓相處,以致對簿公堂,雖勝猶辱。

清朝康熙四十年(1701)十月,張英致仕回到桐城。此時,“六尺巷”的故事已經發生,因為張家“千里修書”到京城求援時,張英尚在朝中為官。張英回到家鄉時,張吳兩家早已言歸于好,這有吳祖煜先生提供的《麻溪吳氏族譜·張英序》為證。

該“序”寫于康熙四十二年(1703),是張英歸籍的第三個年頭。這一年,麻溪吳氏纂修族譜,讓曾身為宰相、退休在家的“外孫”寫序,當然再合適不過了。張英在該“序”中稱:“吾邑稱德行者,必以麻溪吳氏為最。”想必張英對母親娘家自古以來“以國相讓”的歷史是清楚的。張英在“序”中還說:“吾幼奉母訓最嚴,亦熟悉于外家事。”進一步說明他對吳氏家事的了解。

由此可以想象:鄰里均為官宦世家、世代縉紳,如果為了一條逼仄的小巷鬧起糾紛,豈不貽笑天下?正因如此,宰相張英根本就不需要弄清是非,勸說家人“讓他三尺又何妨”。吳家呢?同樣如此,族譜家訓中就是這么說的。從親戚角度說,肥水不流外人田;從鄰里角度言,數年一過,物是人非太平常了,有必要計較這“三尺地”嗎?放眼歷史長河,“長城萬里今猶在,不見當年秦始皇”,更沒有必要讓自己的心眼鉆進這條逼仄的小胡同了! (豐吉)

請輸入驗證碼