自從雍正去世第二天(1735年10月8日)公布,至乾隆二十年(1755)4月30日張廷玉去世,張廷玉“配享太廟”的榮譽兩次被取消,最終,在張廷玉去世后,乾隆帝又恢復了他的這種榮譽。也就是說,在乾隆帝手中,這種榮譽兩廢兩立,其背后的故事,折射著張廷玉這位康雍乾三朝元老的榮辱辛酸。

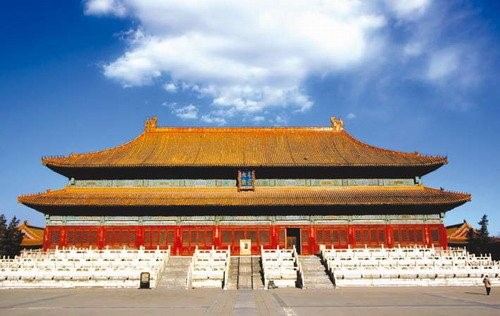

位于天安門東側的清太廟。

位于天安門東側的清太廟。

張家勢力

張廷玉為官謙遜低調,大有乃父之風,陪侍在乾隆帝身邊,朝乾夕惕,如履薄冰,頗得乾隆帝器重。可是,乾隆六年(1741)12月4日,東閣大學士、左都御史劉統勛的一個折子,讓張廷玉頓時渾身冷汗!

劉統勛(1700-1773),山東諸城逄哥莊(今山東濰坊高密市逄戈莊)人,出身世代官宦之家。中進士之后,他從刑部侍郎開始,歷任漕運總督、工部尚書等,直到東閣大學士,管禮、兵,吏、刑部,兼尚書房總師傅、國史館總裁、首席軍機大臣、《四庫全書》正總裁……當然,張家從張英開始,到張廷玉本人,均為宰相;張廷玉的兄長張廷瓚,是康熙十八年(1679)二甲第二名,侍讀學士;弟弟張廷璐,榜眼(殿試第二名);張廷珩二甲第一名(傳臚);張廷玉長子張若靄,本來是探花(一甲第三名),將探花讓給別人,成為二甲第一名;次子張若澄,入值南書房,等等,家族勢力肯定比劉家大。正因為如此,劉統勛就制作了一個張氏姓名、職務表,稱“一部縉紳錄,半部桐城張”,向皇帝建議:三年內張氏各官“不得升轉”。劉統勛羅列的張氏人物中,還包括桐城張氏及其親家姚氏人。“縉紳錄”,就是當官者名冊。整個名冊中,張氏達到一半!

乾隆帝認真看了劉統勛上奏的這個表格,認為張家當官人數確實多,官兒當得也不小,但都是通過科舉考試提拔上來的,沒有什么“歪門邪道”。雖然劉統勛的“三年內不得升轉”的建議沒有被采納,但這件事在張廷玉心中激起了不小的波瀾:劉統勛正直敢言,這是他的一貫風格,但企圖撼動張家在朝勢力,這不是一般人輕易敢決定的——能說劉統勛身后沒有力量嗎?

奏折被否

乾隆七年(1742)3月11日,張廷玉向乾隆帝上奏折,請求讓他的長子張若靄承襲他因功獲得的三等伯爵爵位。乾隆帝回復道:“我朝文臣,無封公侯伯之例。大學士張廷玉伯爵系格外加恩,其奏請與其子張若靄承襲之處不合。今著戴于本身,伊子張若靄不必承襲。”言明本朝文官沒有封公侯伯的先例;張廷玉之所以被封了三等伯爵,是格外開恩;讓兒子承襲爵位,不可能。

張廷玉對清朝各項政策法規的研究水平都是很高的,而且是很多新規的制定人,他不可能不知道文官爵位傳承的規矩,可他為什么偏要“賣面子”向皇帝提出這樣的請求呢?

文官封伯爵爵位是一種無上榮耀,這當然是一個重要方面,但“三等伯爵”的待遇,也不是一般人能無視的。三等伯爵的年俸為460兩銀子加460斛粟米,而大學士的年俸僅為180兩銀子,三等伯爵的俸祿是大學士待遇的兩倍多!而且,三等伯爵,不論在位與否,俸祿不變。另外,三等伯爵的爵位,合法承襲為16代。如果一代按18歲計,至少能傳承288年。再者,有清一朝,總共產生三等伯爵66人,其中漢人僅張廷玉一人。

自己的請求被皇帝否決了,這對張廷玉來說,心中無異于打翻了五味瓶,而且感到十分無趣。

清太廟一角。

清太廟一角。

龍顏大怒

從乾隆十三年(1748)開始,張廷玉萌生辭職念頭。當他把這一想法透露出來時,乾隆帝說,你既然已經配享太廟了,就應當為大清鞠躬盡瘁,還談什么回歸原籍呢!

或許是上了年紀的緣故,張廷玉當年草擬、繕寫各種文件,從來不出差錯,可單單這一年的十一月、十二月,張廷玉連續三次出現工作“過失”,相繼被處罰俸、降級。這讓張廷玉感到十分難堪,尤其是在乾隆十四年(1749)正月初三,大年的喜氣正濃,乾隆帝在表彰傅恒在西北疆場立下汗馬功勞時,貌似不經意地將話鋒一轉,說:“大學士鄂爾泰、張廷玉亦因勤慎翊贊,封爵酬庸,何嘗有汗馬功勞耶!”這讓在場的老臣、當年的老師張廷玉簡直無地自容。

當年11月25日,乾隆帝終于同意張廷玉致仕,以原官職告退,并賜詩三首。

據說當時朝中有人議及張廷玉配享太廟的事,這讓張廷玉擔心這一特殊待遇日后可能生變,于是他在12月9日上朝時,對乾隆帝說:“蒙世宗遺命配享太廟,上年奉恩諭,從祀元臣不宜歸田終老,恐身后不獲更蒙大典。免官叩首,乞上一言為券。”意思是說自己去世后,能否配享太廟,請乾隆帝寫個“券”,類似今天的“承諾書”。

這一請求讓乾隆帝“大不悅”,但是,乾隆帝還是滿足了張廷玉,“明頒詔旨”,并寫詩以贈。允許致仕是“特恩”,配享太廟更是“特恩”,按照慣例,張廷玉在第二天上朝時,應該對此親表謝恩,可第二天一早,風雪交加,已經78歲的張廷玉頗感出行不便,就囑咐次子張若澄代為謝恩。可以說,這是不折不扣的“無視皇上恩典”。

乾隆帝令軍機處寫一份上諭,準備責問張廷玉。不料次日一早,張廷玉竟然親自來謝恩了!這讓乾隆帝更加惱火:我的上諭還沒有發出,你是怎么知道的?昨日天寒不便,今天就方便了?簡直欺君太甚!乾隆帝一氣之下,取消了張廷玉配享太廟的待遇,革去爵位,暫不許歸籍,留京待罪!

身后“虛名”

乾隆十五年(1750)3月初,乾隆帝念及老師張廷玉三朝元老,為國一生,勤勉低調,感覺不宜太過絕情,又頒旨恢復其配享太廟的待遇。

3月13日,張廷玉上朝面見乾隆帝,告知自己將于3月16日啟程南歸,乾隆帝同意了。

可是,事情就這么蹊蹺!3月13日,張廷玉剛剛拜畢乾隆帝,皇長子就不幸去世了,乾隆帝陷入巨大的悲痛之中。79歲的張廷玉顫巍巍來到圓明園,依慣例隨班,即按照官位等次入朝供奉,不敢也不便提歸籍的事。一個月之后,他再次面見乾隆帝,提及南歸的事。乾隆帝聞言大怒,令張廷玉自省:是否當起配享太廟的待遇?

張廷玉嚇壞了,趕緊說:“伏乞罷臣配享,并治臣罪!”20日,張廷玉南下歸籍。

乾隆帝覺得皇子剛去世,張廷玉毫無眷顧之情,于是再次罷其配享,并昭告天下。同時,張廷玉的親家、四川學政朱荃因母喪不報、賄賂科場考官案發,張廷玉受到牽連,被處“盡繳歷年皇帝所賜之物”。至此,這位當年的帝師、宰相算是顏面盡失。

乾隆二十年(1755)三月,張廷玉去世。乾隆帝聞訊,或許念及老臣舊績,或許念及師生之情,或許是為了籠絡朝中臣僚,又恢復張廷玉配享太廟待遇。

可是,這一次的恢復,張廷玉已經不知道了。 豐吉

請輸入驗證碼