太廟,是皇家宗廟。清朝從皇太極稱帝至溥儀退位,一共276年,其間只有一名漢族文臣配享太廟,此人就是桐城的張廷玉。張廷玉所處的康熙、雍正、乾隆三朝,內外大事接連不斷,張廷玉并不是封疆大吏,也不是守邊欽差,他的“特殊貢獻”主要體現在“侍君左右”以備顧問,尤其在雍正、乾隆父子皇位交接時的表現,能讓我們充分領略到他被雍正帝特許配享太廟的緣由。

張廷玉像

張廷玉像

雍正放心的“大秘”

康熙皇帝8歲即位,12歲開始做父親。自己還是個孩子,就接二連三地生孩子,康熙帝一共有35個兒子,20個女兒。35個兒子中,除了夭折的15個,剩下的20個兒子中有9個參加了皇位爭奪,史稱“九子奪嫡”,最終取得皇位的,是四子胤禛,即雍正皇帝。

皇位爭奪的歷史悲劇,康熙帝不可能不知道。為了避免那些血腥事件的發生,康熙帝曾在嫡長子胤礽不足兩歲時,就將他立為太子,并用心培養,但后來發現胤礽實在不是他想象中的繼承人,這讓康熙帝非常失望,胤礽被兩立兩廢,這一過程,足見康熙帝心里的矛盾以及皇子們爭位的激烈。

康熙六十一年(1722)12月18日,因病住在暢春園的康熙帝令皇四子胤禛代替自己去南郊準備祭天大禮,因為再有幾天就是冬至了。20日晨,康熙帝病情加重,自知大限之日在即,急忙召見身邊的幾個皇子和步軍統領隆科多,說:“皇四子人品貴重,深肖朕躬,必能克成大統,著繼朕即皇帝位。”當時,胤禛仍在南郊齋所,被立即召回。當夜,康熙帝去世,胤禛繼承皇位,這就是雍正帝。

皇子多,圍繞在皇子周邊的大臣各懷心思,形成多個以皇子為首的“皇子黨”(包括太子黨)團伙。在皇位交替時,稍有不慎,各“皇子黨”之間的沖突一觸即發。雍正即位,負責京城城門內外守衛和門禁的步軍統領隆科多下令關閉了九道城門6天,禁止人員出入。諸王(皇子)非得傳令不得進入大內。當然,這些限制,主要是針對有覷覦皇位之心的皇子,雍正帝與外界的聯絡卻異常頻繁。這種聯絡,主要是通過各種文書,而各種文書的草擬、繕寫,就落在張廷玉的肩上。

在這種關鍵時刻,張廷玉每天奉旨進宮,雍正帝向他口授各種諭旨,張廷玉很快擬就,準確、得體,從未出過任何差池,單單雍正帝正式即位的這一天,由張廷玉經手的圣旨就達12道。關于雍正帝繼位的傳說很多,有說是合法繼位,有說是改詔篡位,到底是怎么回事?康熙帝的臨終遺言是重要依據,但不管這個“遺言”是怎么說的,現在胤禛已經繼位了,那么,留給后世看的文獻證據一定要妥當。這個“后世文獻”,主要就是《圣祖仁皇帝實錄》。圣祖仁皇帝,即康熙皇帝。《圣祖仁皇帝實錄》是根據康熙帝生前各種“起居注”等編纂而成的言行實錄。雍正帝將這個“實錄”的編纂任務,交給了張廷玉。從雍正元年(1723)開始,一直到雍正十年(1732),一部長達300卷、讓雍正帝心滿意足的《圣祖仁皇帝實錄》大功告成。

與此同時,張廷玉還組織編纂《明史》。這是二十四史中最后一部官修史書,由乾隆帝欽定。從明史館開設到編纂完成的乾隆四年(1739),歷時94年,最后在張廷玉手中竣工。

這兩部重要文獻的編纂任務全部交給張廷玉,可見雍正帝對張廷玉的“刀筆功夫”是足夠放心并滿意的。

秘密立儲的真相

在皇位繼承上,雍正帝通過親身經歷,已足夠領教了“立儲”的兇險。上任不到一年時間,他就創造性地設立了“秘密立儲制”。

雍正元年(1723)9月16日,雍正帝召集隆科多、張廷玉等群臣,鄭重宣布他秘密立儲的原因和辦法。首先,他澄清自己的“特殊問題”:父皇倉促立儲,令我為繼承人,那是因為父皇睿哲神明,一言而定大計;如今輪到我,我當盡早為計,但考慮到各皇子年紀尚幼,不便公開立儲,于是產生了這個“秘密立儲制”。其次,雍正帝向群臣公布這個“秘密立儲”的“非秘密”:“今朕特將此事親寫密封,藏于匣內,置之乾清宮正中、世祖章皇帝御書‘正大光明’匾額之后,乃宮中最高之處,以備不虞,諸王大臣咸以知之。或收藏數十年亦未可定。”

乾清宮,是皇帝的臥室和日常處理政事的地方。章皇帝,是順治皇帝,雍正帝的爺爺。雍正帝告訴群臣:繼承人是誰,就寫在那個密封的匣子里。這樣做,使群臣諸王均知道:皇位繼承人已經確定,但繼承人是誰,被立者本人不知道,外人也不知道,只有皇帝一個人知道;只有在皇帝去世后,眾人才可以打開這個匣子,由被指定的“儲君”(皇位繼承人)繼位。雍正帝采用的這種秘密立儲制,在中國歷史上是個創舉。顯然,這比滿人的傳統君位繼承有序,比漢人嫡長子制合理。

可是,在雍正八年(1730)六月,雍正帝因病而召見了他的幾個兒子,向他們透露了有個匣子的事。隨后,又將這件事告訴大學士張廷玉。要知道,雍正帝當初向群臣宣布他的“秘密立儲制”時,張廷玉就在場,此番又特意告知一次,可見他對張廷玉的信任和重視已非同尋常。

雍正元年(1723),雍正帝將立儲密詔藏于乾清宮“正大光明”匾后,因為他不常居住乾清宮,而是經常住在圓明園,為防萬一,他又寫了一個備份的“密詔”,藏在圓明園內。雍正十年(1732)正月,雍正帝再次病倒,他召見了張廷玉、鄂爾泰,將圓明園里藏有備份“密詔”的事告訴這二位,并說:“汝二人外,再無一人知之。”如此顧命重任,算是托付給了張廷玉和鄂爾泰。

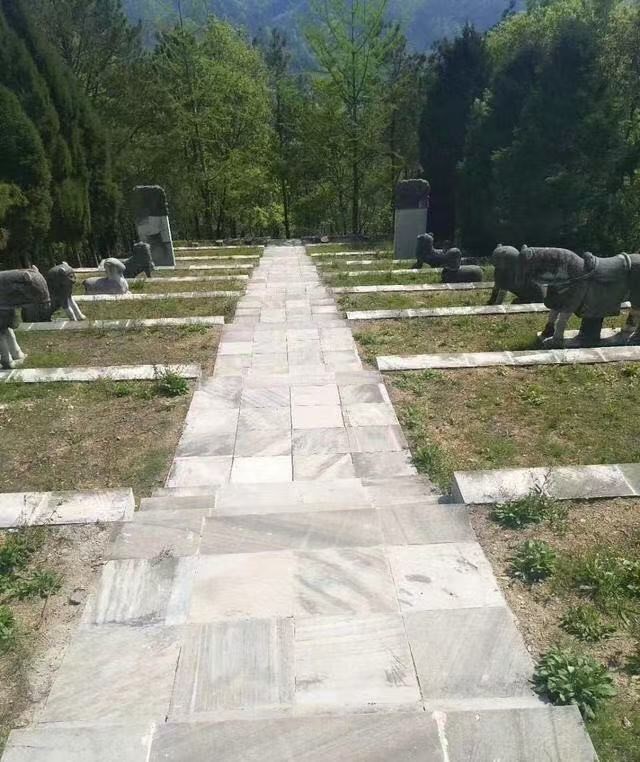

位于桐城市龍眠鄉雙溪村的張廷玉墓園。

位于桐城市龍眠鄉雙溪村的張廷玉墓園。

開啟“秘匣”的人

雍正十三年(1735)八月二十三日,雍正帝在圓明園去世,一直奉旨守在雍正身邊的張廷玉即與鄂爾泰向諸王及重臣宣布:“皇帝曾指示我二人有傳位密旨,應及時取出。”諸王及大臣們均同意,但總管太監不知道“密詔”藏于何處。張廷玉說:“皇帝當年密封之件,諒必無多。外用黃紙固封,背面寫一‘封’字者即是。”可見雍正帝告知張廷玉和鄂爾泰有這份“密詔”時,至少讓張廷玉看見了這份“密詔”的樣子。

總管太監據此找出“密詔”,交由張廷玉宣讀。密詔指定皇位繼承人是四子弘歷。弘歷隨即以儲君身份,令鄂爾泰、張廷玉、允祿、允禮四人輔政。允祿、允禮都是雍正帝的弟弟。

然后,又在“正大光明”匾額后的匣子里取出“遺詔”,內容與藏于圓明園內的一樣。

繼位的弘歷即是乾隆皇帝。乾隆帝在即位第二天擬就的《雍正遺詔》中說,他在雍正八年(1730)六月奉父皇諭旨,父皇稱大學士張廷玉“器量純全,抒誠供職,其纂修《圣祖仁皇帝實錄》宣力獨多,每年遵旨繕寫上諭,悉能詳達朕意,訓示臣民,其功甚巨。大學士鄂爾泰志秉忠貞,才優經濟,安民察吏,綏靖邊疆,洵為不世出之名臣。此二人者,朕可保其始終不渝,將來二臣著配享太廟,以昭恩禮”,命四子弘歷將這些內容寫進“遺詔”。這樣,張廷玉便成了乾隆帝奉父皇之“遺詔”,特許“配享太廟”的大臣。 豐吉

請輸入驗證碼