桐城“六尺巷”的故事流傳甚廣。據姚永樸《舊聞隨筆》所記,遠在京城的張英收到一封家信,稱祖宅旁的空地被鄰居吳氏越界占用。家人馳書意在請其干預,張英賦詩回復:一紙書來只為墻,讓他三尺又何妨?長城萬里今猶在,不見當年秦始皇。家人知其意,遂讓三尺。吳氏感其義,亦退三尺。于是,兩家為過路者留下一條便于通行的巷道,“六尺巷”因而得名。

張英的打油詩簡明易懂,寓意深長。前兩句講實,言明退讓;后兩句論虛,高談古今。退后一步,眼前開闊,寬容自在;站高一步,目及長遠,襟懷博大。心胸大了,有些所謂的大事就變小了,就顯得微不足道了。

無獨有偶,在古徽州黟縣,也流傳著“作退一步想”的故事。西遞的“大夫第”,是清代開封知府胡文照的祖居所在,因其官至四品而得名。胡文照后來辭官歸隱,修繕老房子時,為了方便鄉鄰們人來車往,主動將正屋墻角削去三分、裁直為圓,臨街閣樓也退后一步,并在門額上親筆題寫五個篆體字“作退一步想”。這種舍小利、顧大局的做法被村民紛紛效仿,隨后的建房者主動后退一些,與胡文照的臨街閣樓齊平,形成了徽州版的“六尺巷”。

與“六尺巷”的內涵相類似,“作退一步想”,濃縮了一種高明的處世之道和通達的人生態度,體現了古徽州“謙讓和合、豁達通融”的文化精髓,以及前人注重自律、慎紛息爭的人生智慧。

實際上,多地有著類似桐城“六尺巷”的傳說。比如合肥的“龔萬巷”、山東聊城的“仁義胡同”、河南安陽的“仁義巷”等,都是當事人因相鄰土地使用產生了糾紛,后來雙方相互退讓和解,體現了“禮讓”與“和睦”的主題。

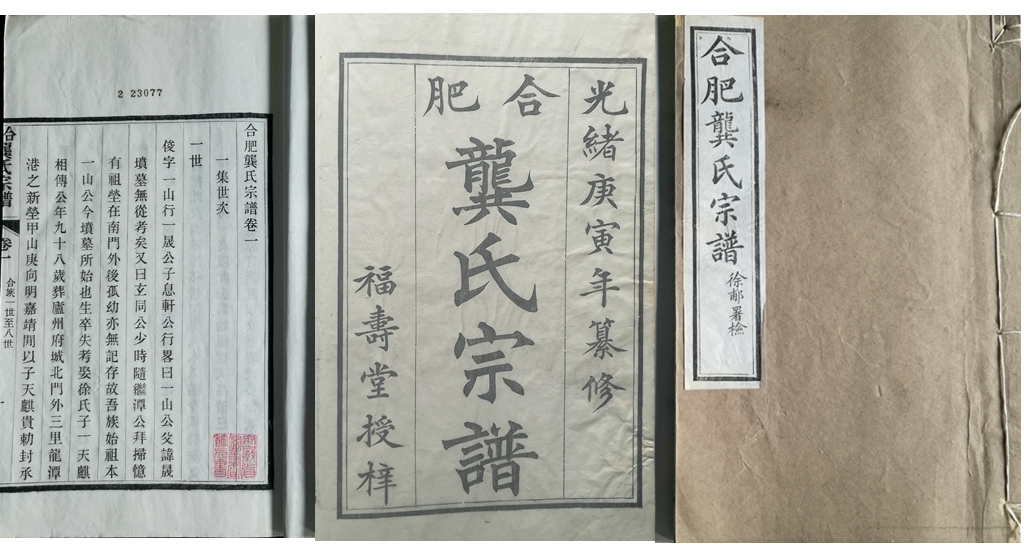

《合肥龔氏宗譜》

《合肥龔氏宗譜》

合肥“龔萬巷”

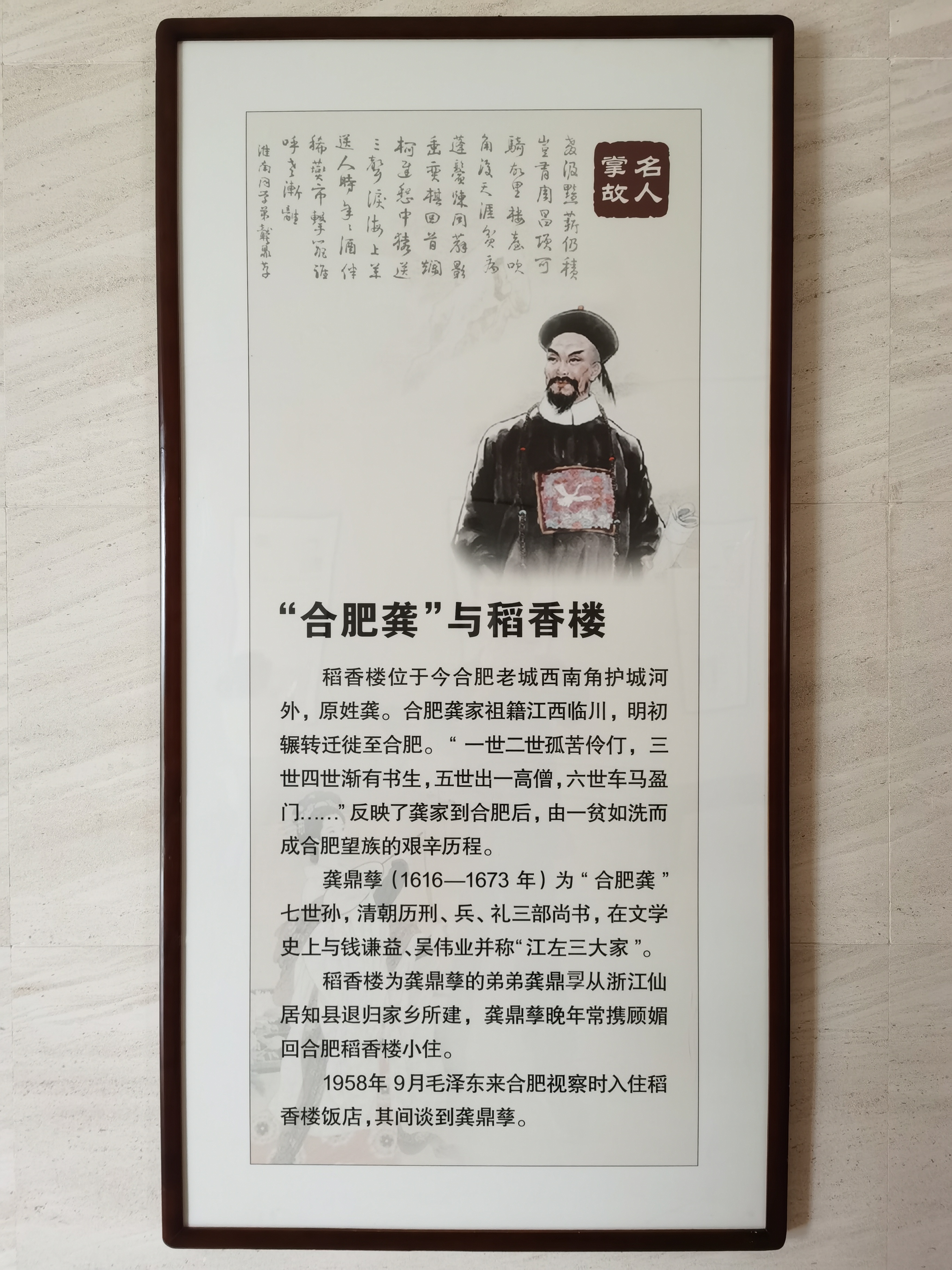

在安徽名人館,設有“名人掌故”系列展覽。其中,《“合肥龔”與稻香樓》對江左大家龔鼎孳及其家族予以專題介紹。

明末清初之際,合肥人龔鼎孳位高名重,有“龔合肥”之稱。明崇禎七年(1634),年方二十的龔鼎孳考中進士,初任蘄水縣(今湖北浠水)知縣,后擢升兵科給事中。清康熙年間,歷轉刑部、兵部、禮部三部任尚書。他詩、詞、文俱佳,名列“江左三大家”,是享譽朝野的文壇領袖。

廬州古城,有多處歷史遺跡與龔氏家族相關。在《合肥民間文學集萃》中,輯錄有《“龔灣巷”的由來》和《神童龔大司馬》等傳說故事。《合肥地名譚》中,《龔萬巷(龔灣巷)》《稻香樓》《逍遙津》等篇目均涉及“大司馬”龔鼎孳及其家族。

龔灣巷現為龔灣路,原名龔萬巷,一度改名為永紅路。合肥市永紅路小學老校區即為龔家祠堂舊址。據稱,龔家祠堂的南面曾經有一口大水塘,因屬于龔家私產,人稱“龔大塘”。塘中有座小島,周邊綠樹成蔭,塘中之水由一條向東延伸的水渠接引,經過迴龍橋與九曲河連通。

相傳,當初的“龔萬巷”兩邊,住著龔姓和萬姓兩個大戶人家。由于建房時互不相讓,雙方打起了官司。龔家捎信,希求龔大司馬干預。京城回信,上書小詩一首:“千里來信只為墻,讓他三尺又何妨?萬里長城今還在,不見當年秦始皇。”龔家人見書明理,遂拆除山墻,退讓三尺。萬家人為之感動,也退后三尺。于是,人們把此巷稱為“六尺巷”,又稱作“龔萬巷”“龔灣巷”。

“龔萬巷”故事在合肥流傳,從一個側面反映出龔鼎孳在家鄉的美譽。

“合肥龔”與稻香樓(攝于安徽名人館)

“合肥龔”與稻香樓(攝于安徽名人館)

家風重“謙謹”

由于年代久遠,“龔萬巷”只是一個美好的傳說,現已難以考證。但是,從相關史料中,可知此類故事并非空穴來風。

在《重修廬州府儒學碑記》開頭部分,龔鼎孳寫道:“廬襟帶淮、淝,人文秀杰,實發祥于學宮。考郡學之址,為宋包孝肅公讀書處,庭郁龍鱗之松,階產懷香之草。詩書芳澤,佩于子衿;經史縱橫,列于瑯廡。”這篇碑記熱情洋溢,對毀于戰火的廬州學宮得以重建大加贊賞,體現出龔鼎孳對家鄉文化教育事業的關心,也流露出龔鼎孳對包拯(謚孝肅)的敬重之情。

“廬州府學”歷史悠久,始建于唐代會昌年間(841-846)。屢遭戰火,幾經興替。宋代一度改為景賢書院,清代乾隆年間重修,改為學宮(又稱文廟)。其遺址位于合肥市安慶路城隍廟西邊。作為一處古代的官辦教育機構,這里曾培養出包拯、余闕、李鴻章等一批中國歷史上的杰出人才。

這座學宮的泮池橋西,早先建有鄉賢祠。據《(嘉慶)合肥縣志》載,康熙年間,龔家三代“祿勸州知州贈兵部尚書龔承先”“贈兵部尚書龔孚肅”“禮部尚書龔鼎孳”均被列入祠內供奉。

龔鼎孳祖父名承先,字玄鑒,萬歷三十一年(1603)舉人。萬歷四十四年(1616)至天啟元年(1621),任浙江分水縣知縣,隨后兼管桐廬縣,蒞任六載。有惠政,祀名宦祠。后擢升云南祿勸州知州,未赴任即告歸。康熙年間《分水縣志》記載,龔承先“愛民禮士,敬老恤孤,修學造橋筑堰,百廢俱興,革禁一切陋規,不徇情面,素以包孝肅為儀型,綽有遺風焉。”稱龔承先一向以包拯為楷模,在其身上體現出“包青天”遺留的風范。

龔鼎孳自幼隨祖父攻讀,龔承先的為人處世,對他不無影響。任知縣期間,龔鼎孳政績突出,深得民心,“蘄人父母稱之,神明奉之,請祀于名宦且專祠設像,迄今俎豆勿衰焉”(龔永孚《浠川政譜》序言)。俎和豆,盛食物的禮器,引申為祭祀和崇奉之意。蘄水民眾為其設立生祠,且多年之后仍然供奉祭拜。

包拯認為:“廉者,民之表也;貪者,民之賊也。”(《乞不用贓吏疏》)龔鼎孳則言稱:“救吾民則圣賢,虐吾民則寇盜。”(《王鐵山司馬奏議小序》)此類主張,如出一轍,體現出傳統士大夫的愛民情懷。

龔鼎孳育有二子。長子士稹,字伯通,號千谷,中副榜,官至湖廣按察司僉事,所至以廉能聞名,其詞作收入《秋水軒倡和詞》。次子士稚,字仲圭,號駢齋,拔貢生,先后任宿松、懷寧縣教諭,著有詞集《芳草詞》。父子三人均有詞作入選《全清詞·順康卷》,可謂詩書傳家。

龔鼎孳的長子龔士稹曾跟隨爺爺奶奶生活。龔鼎孳在家書中要求兒子盡心照顧老人,務必好學上進。語重心長,關懷備至。以下是他寫給兒子士稹的兩封信:

千磨百折,有此殘生,今亦有相見之期矣。一年之中,不得家中一信。老爹、奶奶不免受許多憂苦,女(汝)可盡心奉侍。常如我在左右。(《示長子士稹》之一)

汝既入學,又已完婚,從此漸有成人之事矣。讀書作人,務求上進,應事接物,一味謙謹。僮仆輩尤宜約束,不可縱令生事也。(《示長子士稹》之四)

龔鼎孳在世之時,已是曾祖父。在給長孫龔志夔的信中,他寫道:

聞汝生子之信,喜吾已得見曾孫,真是闔門之慶。祖宗祖澤,更宜加倍保持。勤謹謙和,讀書做人,是汝今日要緊事也。曾孫命名曾懿,以下皆用心字派:曾慤、曾忠、曾恕、曾慈、曾慧等。

值得一提的是,“讀書作人,務求上進,應事接物,一味謙謹”——這是龔鼎孳對兒孫的期望,也是他所倡導的家風。

康熙元年(1662)前后,龔鼎孳在給兩位弟弟的信中寫道:

所望兩賢弟及兒輩,萬分謹飭,寸步提防,檢點語言,慎重舉動,勸誡親族,約束僮奴。寧省事,勿生事;寧報德,勿報怨;寧讓人,勿欺人;寧積福,勿積利。恭敬官長,早完稅糧。勿負朝廷之厚恩,勿虛祖宗之培養。(《與孝緒孝積兩弟》其三)

顯而易見,龔鼎孳家書中所推崇的重德謹厚與謙和禮讓的品行,與“龔萬巷”所體現的仁義之德、和諧之舉如出一轍,也從某種視角佐證了龔鼎孳以詩代信的傳說。 李學軍

請輸入驗證碼