花木蘭是中國古代四大巾幗英雄之一,忠孝節義典型,其代父從軍的故事千古流傳,唐代被追封為“孝烈將軍”。“唧唧復唧唧,木蘭當戶織。不聞機杼聲,唯聞女嘆息……”在邊疆危急時刻,花木蘭代父出征,“萬里赴戎機,關山度若飛。朔氣傳金柝,寒光照鐵衣。”前線屢立戰功,返鄉引起轟動。“爺娘聞女來,出郭相扶將。阿姊聞妹來,當戶理紅妝。小弟聞姊來,磨刀霍霍向豬羊。開我東閣門,坐我西閣床。脫我戰時袍,著我舊時裳。當窗理云鬢,對鏡貼花黃。出門看伙伴,伙伴皆驚忙。同行十二年,不知木蘭是女郎!”

劇中人?

花木蘭豐滿的藝術形象,我們首先是從《木蘭辭》讀到的;花木蘭事跡的流傳,主要也得益于《木蘭辭》。《木蘭辭》又名《木蘭詩》,千古流傳,近當代被收入語文課本,大家耳熟能詳。

如今60歲以上的人,大約都會唱芭蕾舞劇《紅色娘子軍》中那么一段:“古有花木蘭,替父去從軍;今有娘子軍,扛槍為人民……”巾幗形象在舞臺閃光。45年前,河南省豫劇團來合肥長江劇院演出木蘭從軍的戲。筆者時在合肥一所中學教書,觀看后給飾演花木蘭的那位女主角寫信請教幾個問題,并請她將戲中起句為“劉大哥說話理太偏”的唱詞抄寄我一份,欲在課堂上配合《木蘭詩》語文教學。那時人際很淳樸,沒有籍貫之爭,本市間通信也比較便捷。兩枚4分錢郵票來回,我收到回信,所附的唱詞有“男子打仗到邊關,女子紡織在家園,白天去種地,夜晚來紡棉”,末句是“誰說道這女子不如兒男”。這手寫的唱詞我至今還保存著。

花木蘭是啥模樣?我們僅能從源自民間傳說和話本小說而創作的戲劇中看到。木蘭戲長演不衰,有京劇、豫劇、黃梅戲、河北梆子等,還有系列電影和電視劇。花木蘭不僅是中國家喻戶曉的女英雄,她勇敢和富有愛心的傳奇故事還被改編成了多語種的動畫影片,風靡世界。

舞臺歸舞臺,歷史歸歷史。進入機關從事文史資料工作迄今40年,隨著研究方向的拓展和研究領域的延伸,筆者逐漸對花木蘭產生了濃厚的興趣。比如說,花木蘭是哪里人?哪個朝代人?還是只聞之口碑、見諸文學作品里的人?

《畿輔通志》《亳州志》《河南通志》等志書,都有花木蘭的記載。花木蘭生活的年代,有漢代、南北朝、隋、唐等多說,尚無定論。她是哪里人,則有河南虞城說、安徽亳州說、陜西延安說、湖北黃陂說、山東任城說,都是“有鼻子有眼”。這里主要集中在安徽亳州說和河南虞城說展開。至于到底有沒有花木蘭其人,這里暫不討論。

亳州市東魏村木蘭祠廟和木蘭墓

亳州市東魏村木蘭祠廟和木蘭墓

亳州人?

亳州有史書和文物證明自己是花木蘭故里。城郊有陵,并有多塊石碑。史載有花木蘭是漢朝人,早于北朝的木蘭辭,符合邏輯。花木蘭是亳州人主要有下列依據:一、經皇帝御批的《大明一統志》載:“木蘭姓魏,亳州人。嘗代父戍完,唐封孝烈將軍”。二、《大清一統志》引《大明一統志》云:“木蘭姓魏,亳州人。漢文帝時,匈奴寇北邊,發內郡戍之。木蘭代父為戍卒,以功為小校,所戍是完縣(今河北順平縣),故完人祀之。孝烈將軍,唐所封也。”三、明清以來《鳳陽府志》《潁州府志》(不同時期分別曾轄亳縣、亳州)和木蘭從軍處的《保定府志》均有“木蘭姓魏,亳州人”。四、《歸德府志》記:“木蘭,亳之譙人也”。五、老《亳州志》和《完縣志》 均記載:“木蘭姓魏, 亳州人”。六、清代欽定大型圖書《古今圖書集成》內有“木蘭姓魏,亳州人”。七、明代巡按御史、自稱“柱下史”的何出光曾被貶為完縣縣令并卒于完縣任上,他在《木蘭祠賽神曲》序文中說:“將軍,亳州人,魏氏女。漢文帝時……”八、明詩人姚奎《木蘭歌》引文:“又考雜記,孝女,亳州人”。九、完縣木蘭祠有元代《漢孝烈將軍記》石碑,刻有“神姓魏,字木蘭,亳州人。”十、明徐昌祚撰《燕山叢錄》載:“完縣東門外有孝烈廟,榜曰孝烈將軍。”《大清一統志》引《大明一統志》記:“縣東或云即木蘭女嘗代父戍此”

亳州及木蘭戍邊之地燕山一帶有諸多傳說,謂花木蘭是亳州人。《亳州志》載,花木蘭是“亳州東魏村人……孝烈祠久在東關外”。在東魏村后,有一個很大的孤堆,人言其是花木蘭死后的寓所。

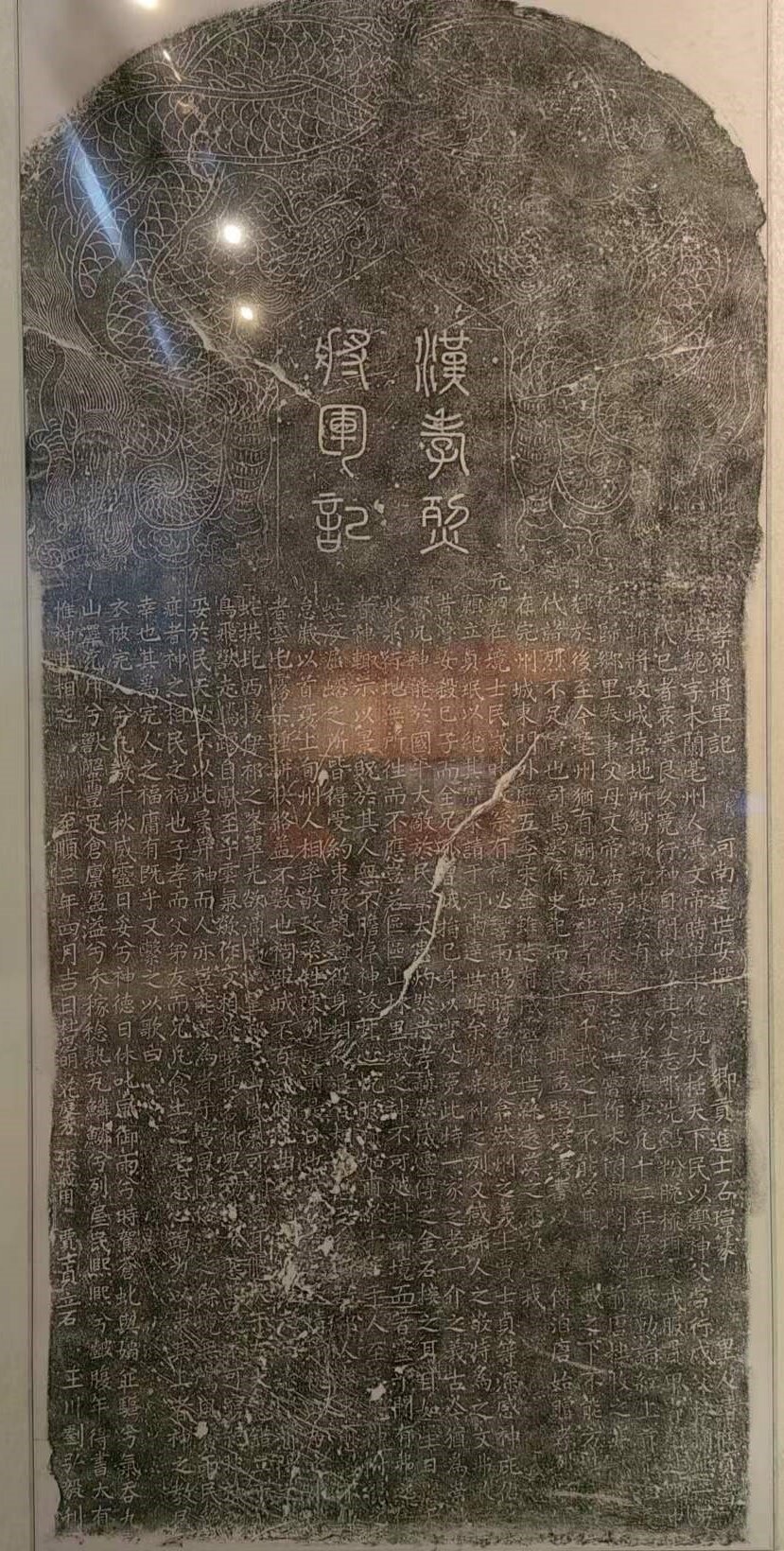

順平現存《漢孝烈將軍記》碑額和碑文(部分)

順平現存《漢孝烈將軍記》碑額和碑文(部分)

虞城人?

虞城縣曾屬歸德府(今商丘市)。虞城地方志和遺跡證明自己是花木蘭故里。《歸德府志》《商丘縣志》記載,虞城有木蘭祠名“孝烈將軍廟”,始建于唐代,經宋、元、清歷代翻修,鼎盛時達200多間,占地400多畝。1943年毀于兵災,僅存部分殿宇和元代、清代石碑兩通。

一是元代侯有造撰文的《孝烈將軍祠像辨正記》。碑文開頭謂:“將軍魏氏,本處子,名木蘭,亳之譙人也……睢陽境南,東距八十里曰營廓,即古亳方域,孝烈之故墟也。亦建祠像,土人亦以四月八日致祀,乃將軍生朝。”另據《商丘縣志·列女》卷十一記載:“木蘭姓魏氏,本處子也。世傳可汗募兵,木蘭之父耄羸,弟妹皆稚呆。慨然代行,服甲胄箭囊。操戈躍馬而往,歷年一紀,閱十有八戰,人莫識之。后凱還,天子嘉其功。除尚書不受,懇奏省親。及還家,釋其戎服,衣其舊裳。同行者駭之……”二是清朝孟毓謙撰文的《孝烈將軍祠辨誤正名記》,詳細記載了木蘭的身世、事績及歷代修祠情況。兩通石碑分立在木蘭祠大門外東西兩側。木蘭祠大殿對聯:“代父從軍成大孝,為國戍邊固金甌”,不合平仄,應是今人所撰。

當地的各種民間傳說和歌謠中也有木蘭從軍的故事,今又立木蘭銅像、木蘭詩壁、木蘭從軍故事景墻,建木蘭大道、木蘭湖、木蘭中學、木蘭公園、木蘭劇院等,做足了木蘭文化。

《河南日報》2018年5月19日“精彩周末”整版刊發記者的長文《中原奇女子木蘭故事多》,謂商丘市虞城縣城南35千米的木蘭鎮上,濃郁的木蘭文化氣息撲面而來,商店、街道、學校、場館和標語、字牌皆有。木蘭中學西側是“孝烈將軍祠”遺跡。該文中,還引元人達世安《漢孝烈將軍記》:“神姓魏,字木蘭……”卻有意無意地漏掉了省略號內的“亳州人”。這就很奇怪了!

“我從包公家鄉來”大型融媒體采訪團到商丘,筆者等都獲贈《殷商之源商丘》(河南科技出版社2020年版)一書,內中謹慎使用了“花木蘭(生卒年月不詳),傳說其家鄉現屬虞城縣營廓鎮”語。我們注意到只是“傳說”。

是“亳人”!

虞城碑上刻的“亳之譙人”,即現在的亳州市譙城區。

而千里之外的河北順平縣(原完縣),提出我們不爭花木蘭出生地,這里是花木蘭戍邊地。現仍保存的《漢孝烈將軍記》原碑可以佐證。

《漢孝烈將軍記》碑材質青石,高165.5厘米,寬78厘米,厚約15厘米。這塊“河南達世安撰”、“鄉貢進士石瑄篆”、“里人□□書”,落款元“至順三年四月吉日”,賈士貞等立石,王川、劉弘毅刊刻的元代碑,是現存的最早的、最接近花木蘭時代的碑刻。鹿邑方面也引用。原文能辨識的前部分為:

神姓魏,字木蘭,亳州人。漢文帝時單于侵境,大括天下民以御,神父當行戍。父極痛無一男可代己者,哀嘆良久,竟行。神自閨中,□其父志,即洗鉛粉,脫梳珥,變戎服,貫甲胄,趨赴軍中。搴旗斬將,攻城略地,所向□克捷,莫有當其鋒者。在軍凡十二年,屢立殊勛,論□上首,辭弗受賞,愿歸鄉里,奉事父母。文帝嘉焉,特從其志。漢世嘗作木蘭辭,□□于前。唐杜牧之……

安徽名人館在人物遴選過程中,開始對花木蘭能否入選意見不一。后特地去河北順平縣拓回達世安撰、刻于1334年的碑文,專家們一致意見,花木蘭入選。

該拓片后裝框置于花木蘭場景右側。元代河南人撰寫的碑文認定花木蘭是“亳州人”,安徽人沒有理由不說是亳州人。花木蘭是“亳人”,板上釘釘,最妥帖!

請輸入驗證碼