五千年前,埃及人開(kāi)始用蘆葦稈作筆。大約到公元七世紀(jì),蘆葦稈筆被來(lái)自羅馬的羽毛筆代替,直到十八世紀(jì)。在這漫長(zhǎng)的千余年歷史長(zhǎng)河中,西方讀書(shū)人一直使用著外形美觀的羽毛筆,顯得風(fēng)度翩翩。而遠(yuǎn)在萬(wàn)里之遙的中國(guó),人們則一直使用著用另一類(lèi)動(dòng)物毛制作的書(shū)寫(xiě)工具——毛筆。如今,羽毛筆早已被西方人塵封于記憶的長(zhǎng)河,可在中國(guó)已經(jīng)使用了數(shù)千年的毛筆,依舊獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。毛筆,不僅記錄了先人的言行,還展示著妙味無(wú)窮的漢字書(shū)法藝術(shù)和氣韻生動(dòng)的中國(guó)畫(huà)。換言之,離開(kāi)毛筆,也就沒(méi)有了中國(guó)的書(shū)畫(huà)藝術(shù)。淮南武王墩楚墓里的槨板上出現(xiàn)了墨書(shū)楚文字;墓中還出土若干數(shù)量的竹簡(jiǎn),竹簡(jiǎn)上也有墨書(shū)楚文字。經(jīng)多名古文字研究學(xué)者辨識(shí)、分析,一致認(rèn)為這些墨書(shū)文字均為毛筆書(shū)寫(xiě)。雖然大墓中尚未出土毛筆,但這一事實(shí),為毛筆誕生歷史再添佐證。

包山楚墓出土的毛筆

包山楚墓出土的毛筆

《史記》中的“筆祖”蒙恬

秦朝大將軍蒙恬被全國(guó)各地毛筆制作人奉為行業(yè)始祖,蒙恬也一直被當(dāng)作“筆祖”受人供奉。《史記》中記載的蒙恬故事,讀來(lái)蕩氣回腸。

距離山東臨沂市蒙陰縣西南十余里的聯(lián)城鎮(zhèn),有個(gè)和恬村,這是蒙氏的祖居之地。到秦朝,蒙氏取得了巔峰榮耀。蒙恬的祖父蒙驁,早年投靠秦始皇的曾祖——秦昭襄王,又稱(chēng)秦昭王。秦昭王南征北戰(zhàn),使秦國(guó)疆域得到空前擴(kuò)張。蒙驁?jiān)谇卣淹跏窒拢瑤ьI(lǐng)秦兵先后攻打韓、趙、魏國(guó)。憑著戰(zhàn)績(jī),官至上卿(類(lèi)似于后世的丞相)。他的兒子蒙武因?yàn)楦赣H的言傳身教,也成長(zhǎng)為一名驍勇善戰(zhàn)的大將。他與秦國(guó)的另一名大將王翦聯(lián)手,在公元前223年攻打楚都?jí)鄞海ń癜不諌劭h),活捉楚王負(fù)芻,滅了楚國(guó)。

負(fù)芻被活捉之后,他的弟弟昌平君熊啟被立為楚王,退守江南,企圖借助長(zhǎng)江天然屏障,伺機(jī)東山再起。

公元前222年,蒙武向南攻楚,昌平君兵敗自殺。與父親一樣,蒙武憑借戰(zhàn)功,晉升為內(nèi)史。這是國(guó)都最高行政長(zhǎng)官,可見(jiàn)秦王對(duì)蒙武的信任。蒙武在攻打楚國(guó)的一系列戰(zhàn)爭(zhēng)中,身邊一直帶著愛(ài)子蒙恬。無(wú)論是逐鹿中原,還是南下伐楚,蒙恬都表現(xiàn)出良好的軍事素養(yǎng)和優(yōu)秀的行伍品質(zhì)。公元前221年,蒙恬被封為將軍,在秦統(tǒng)一六國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)中,立下汗馬功勞。

秦滅六國(guó)之后,蒙恬受秦始皇之命,親率三十萬(wàn)大軍北擊匈奴,并修筑長(zhǎng)城,成為秦國(guó)抵御匈奴的牢固屏障。后被中車(chē)府令趙高設(shè)計(jì)的“沙丘之謀”陷害。

那是公元前210年,秦始皇率眾出巡,行至沙丘(今河北省廣宗縣)時(shí),突然病故。秦始皇臨死之前,命令身邊的丞相李斯、中車(chē)府令趙高擬好遺詔,傳令公子扶蘇迅速?gòu)纳峡せ鼐┒祭^位,但趙高與李斯篡改秦始皇“遺詔”,迎立秦二世胡亥繼位;捏造公子扶蘇和大將蒙恬的種種罪狀,將他們賜死。最終,扶蘇悲壯自刎,蒙恬服毒自殺!

司馬遷《史記·蒙恬列傳》記此事頗詳,但關(guān)于蒙恬制筆,只字未提。可是,歷史上關(guān)于蒙恬制筆的記載和傳說(shuō)確實(shí)不少。

傳說(shuō)中的毛筆制作“鼻祖”

晉代張華(232-300)著《博物志》、崔豹著《古今注》都記載了蒙恬造筆的事。一個(gè)說(shuō)蒙恬以狐貍毛為鋒毫、以兔毛為“副毛”——覆蓋在鋒毫四周;另一個(gè)說(shuō)以枯木為管,鹿毛為鋒毫,羊毛為副毛。唐朝的韓愈則將毛筆當(dāng)作人——毛穎,為之作傳,題目為《毛穎傳》,稱(chēng)“毛穎”是蒙恬從南方中山帶回來(lái)的。

一個(gè)傳說(shuō)流傳于世兩千多年,當(dāng)然不是空穴來(lái)風(fēng)。

當(dāng)年蒙恬跟隨父親南征楚國(guó)時(shí),曾來(lái)到現(xiàn)在的皖南中山——今宣城市涇縣青弋江邊。這里是楚越交界之地,群山連綿,林木蔥郁。為了震懾楚越山民,秦軍一邊真刀真槍大肆伐戮,一邊舉行大規(guī)模圍獵活動(dòng)。而軍中這一切,每天都要寫(xiě)成“戰(zhàn)報(bào)”,通過(guò)驛道速遞給秦始皇。

書(shū)寫(xiě)“戰(zhàn)報(bào)”的毛筆,一直是比較簡(jiǎn)單的形制:一根竹竿,一端被剖成四片,裂口中夾著動(dòng)物毛。為了牢固起見(jiàn),再用絲線將這些夾在筆頭的動(dòng)物毛綁扎起來(lái)。寫(xiě)幾個(gè)字,必須蘸一次墨。“戰(zhàn)報(bào)”的內(nèi)容一多,這種書(shū)寫(xiě)便顯得比較麻煩。一天,圍獵結(jié)束,三軍收兵,將士們帶著各自獵獲的“戰(zhàn)利品”回營(yíng)。一個(gè)士兵提著一只黃鼠狼,長(zhǎng)長(zhǎng)的尾巴拖在地上,留下一道清晰的血痕。這讓蒙恬眼前一亮:這條尾巴,不就像一支“毛筆”嗎?

蒙恬吩咐士兵將黃鼠狼的皮扒下,擼下尾巴上的毫毛,清洗之后,綁扎在筆頭上,用來(lái)寫(xiě)字。孰料狼毫中含有油脂,不吸墨,蒙恬將這支新創(chuàng)制的毛筆當(dāng)作廢物,順手扔進(jìn)軍帳外的石坑里。碰巧那是個(gè)石灰水坑,石灰水是一種堿性液體,不僅可以脫脂,還可以去腥、去污。它使原來(lái)硬戳戳的“狼毫”變成了柔軟的一束。把它扎在筆頭上蘸墨試寫(xiě),原來(lái)蘸墨一次,只能寫(xiě)五六個(gè)字,而這種狼毫筆頭蘸墨一次,卻能書(shū)寫(xiě)十幾個(gè)字!

蒙恬對(duì)毛筆的改制,還有一項(xiàng)重大貢獻(xiàn),就是對(duì)毛筆形制的改變。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的思考并反復(fù)琢磨、試驗(yàn),蒙恬一改“夾毫作頭”為“挖筆腔裝毫”。他將筆頭一端的竹管挖空,成為現(xiàn)代制筆藝人說(shuō)的“筆腔”;把整理成束的筆毛,先用絲線捆扎好,成為一個(gè)“筆頭”;然后在“筆頭”的根部涂上一點(diǎn)黏性的膠液,再將這個(gè)“筆頭”納入筆腔。這樣,一個(gè)筆頭所含有的筆毛,比原來(lái)“夾毛”數(shù)量明顯增多,蘸墨后,蓄墨量也明顯增加。蘸墨一次,能連續(xù)書(shū)寫(xiě)一二十個(gè)字。

蒙恬創(chuàng)新制成的這種毛筆,形制一直保持到兩千多年后的今天。盡管毛筆的制作工藝在不斷變化、完善,但這種形制的基本特點(diǎn)一直沒(méi)有改變。青弋江人制作筆桿時(shí),至今仍然有“做筆腔”這一道工序。

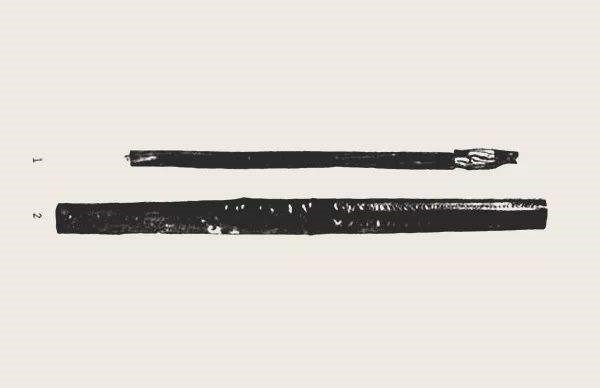

長(zhǎng)臺(tái)關(guān)楚墓出土的毛筆

長(zhǎng)臺(tái)關(guān)楚墓出土的毛筆

武王墩楚墓墨書(shū)的“意義”

我們從考古發(fā)現(xiàn)的實(shí)物中,也能追尋出毛筆的制作演變過(guò)程。

1954年6月的一天,湖南省長(zhǎng)沙市左家公山修建學(xué)校宿舍時(shí),發(fā)現(xiàn)一座戰(zhàn)國(guó)楚墓。墓中的一只木箱里出土了木梳、天平、砝碼、竹管等。竹管上附著泥土,洗凈后,發(fā)現(xiàn)竹管兩端是空的,管內(nèi)有小木桿。考古人員用修鐘表的小鑷子將小木桿夾出,發(fā)現(xiàn)是一支完好的毛筆——這是目前世界上已發(fā)現(xiàn)的、年齡最長(zhǎng)的一支毛筆!帶泥的竹管,原來(lái)是個(gè)“筆套”。

出土的毛筆長(zhǎng)18.5cm,直徑0.4cm,毫長(zhǎng)2.5cm,為兔箭毛。制筆方法是:筆毛圍在細(xì)木桿的一端,然后以細(xì)絲纏扎,并黏涂漆膠,以助牢固。這支毛筆,現(xiàn)被中國(guó)歷史博物館收藏,成為中國(guó)歷史上戰(zhàn)國(guó)時(shí)期就已經(jīng)有毛筆的鐵證。而蒙恬是秦朝人,于是有人對(duì)“蒙恬造筆”的歷史提出質(zhì)疑。

1957年,河南信陽(yáng)長(zhǎng)臺(tái)關(guān)楚墓中,也發(fā)現(xiàn)一支毛筆,竹竿,筆毫是捆扎在筆桿一端的。長(zhǎng)臺(tái)關(guān)楚墓年代是戰(zhàn)國(guó)中期,即公元前348年前后。

1987年,考古人員在湖北省荊門(mén)市十里鋪鎮(zhèn)王場(chǎng)村境內(nèi),對(duì)包山楚墓進(jìn)行發(fā)掘,出土一支戴套的毛筆。筆桿非竹非木,而是蘆葦稈,又細(xì)又長(zhǎng)。筆毫有尖鋒,毫根成束,由絲線扎緊,插在筆桿一端的孔眼中。這種形制很重要,它與蒙恬在筆端制作筆腔只一步之遙,而包山楚墓墓主下葬于公元前316年,比蒙恬要早100余年。

1975年,在湖南云夢(mèng)睡虎地秦墓中出土了三支毛筆,竹竿,筆毛是裝在筆腔內(nèi)的,與蒙恬制筆形制已完全一樣了。該墓墓主出生于秦昭王四十五年(前262),按正常情況判斷,墓主與蒙恬生活年代相近。

而今武王墩楚墓中出土的大量墨書(shū)文字,從字跡特點(diǎn)看,完全是毛筆書(shū)寫(xiě)。如果該墓墓主為楚考烈王,那么,這與蒙恬誰(shuí)先誰(shuí)后呢?我們已經(jīng)知道楚考烈王去世于公元前238年,而蒙恬被害是公元前210年,可見(jiàn)楚考烈王比蒙恬略早,他們幾乎是同時(shí)代人。

其實(shí),將筆毛圍在筆桿一端、然后用絲線綁扎牢固的制筆方法,與在筆管一端挖有筆腔、將筆頭納入筆腔的制筆工藝,是完全不一樣的。唐朝人徐堅(jiān)曾說(shuō)過(guò):“秦前亦有筆矣,恬更為之損益耳。”這已明確說(shuō)明蒙恬是毛筆制作的改良者,而不是說(shuō)蒙恬之前沒(méi)有毛筆。

武王墩楚墓出土的大量墨書(shū)文字,至少是蒙恬生活的年代已誕生現(xiàn)代毛筆制作工藝的一個(gè)歷史佐證。

豐吉

請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼