武王墩楚墓出土器物上出現的秦國官稱,自然讓很多人想到這樣的問題:秦國的東西,怎么進了楚人的墓葬?結合楚墓中出土別國器物的事實看,這些器物應是兩國特殊關系的歷史見證。這些異國器物,有的是戰利品,有的是贈送禮物(包括陪嫁),所體現的關系,總體說是“戰爭與和平”。

曾侯乙墓出土的镈

曾侯乙墓出土的镈

武王墩楚墓中的“大官”

今年5月18日公布的淮南武王墩楚墓發掘成果中,展示了兩件漆木器(木耳杯)殘件,上面有“大官”“廿九年太后詹事丞向右工師駕隸臣乘”,引起人們極大興趣。

“大官”中的“大”,字形接近隸書,筆畫敦厚,尤其是“官”,字形隸篆味兒足,與楚文字的率意流暢風格完全不一樣。有趣的是,這兩個字在2010年秦東陵1號大墓中出土的漆豆上也露面過。大官,即太官,秦朝官名。漆豆,是一種漆器。豆,是用來裝醬或食物的。該漆豆表層髹漆如新,鮮艷光亮,柄和底座上有紅黑兩色大漆勾勒的裝飾圖案,底座上有線刻銘文,為“八年,相邦薛君造”等字,透露出該漆豆制作的時間和制作人。“八年”,考古工作人員認為是秦昭襄王八年,即公元前299年;“薛君”,即孟嘗君(封地曾在薛)。這件漆豆的出現,證實了孟嘗君曾經“相秦”的事實。

從已經發現的考古資料看,秦人很少用漆豆,但楚人用的多。那么,為什么東陵大墓中出現了楚人常用的漆豆呢?這讓人不由自主地想起東陵1號大墓中埋著的楚人——宣太后,秦惠文王之妾,秦始皇是她的玄孫。

武王墩楚墓中的漆耳杯殘件上也有線刻銘文:“廿九年太后詹事丞向右工師駕隸臣乘。”對照秦國和楚國史,可以推測此“廿九年”,即秦昭襄王二十九年(前278);太后,即宣太后羋八子,秦昭襄王的母親;詹事,秦朝官署機構,長官為詹事丞,掌管皇后、太子家事。顯然,武王墩楚墓中的這件漆耳杯殘件,與宣太后時期的秦楚關系有關。

秦昭襄王二十九年(前278),秦國大將白起攻占了楚都郢,焚燒了楚國先王陵墓,迫使楚國遷都陳丘(今河南周口淮陽)。當時的楚國國君是楚頃襄王,羋八子是楚頃襄王的姑姑,楚考烈王又是宣太后的孫女婿。可見當時秦楚關系之復雜。在楚考烈王墓中出現這樣的器物,應當不難理解。

東陵1號大墓出土的漆豆

東陵1號大墓出土的漆豆

楚墓中驚現越王勾踐劍

1965年12月25日,湖北省博物館組織的對荊州市川店鎮望山1號楚墓的發掘進入關鍵時刻:已見墓主尸體。尸體骨架保存完好,軀干骨架左側放著一把寶劍,寶劍有劍鞘,木質,髹黑漆。劍鞘邊還有一把銅削。銅削是文房用具。當時,人們書寫的載體是竹簡(紙張還沒有出現)。如果在竹簡上寫錯了字怎么辦?方法就是用這樣的銅削將錯字刮去。

寶劍出土時,劍鞘上帶著很多泥土。第二天,工作人員清洗劍鞘上的泥土,抽出寶劍后,被眼前情景驚呆了:被深埋了兩千多年的寶劍,居然一點兒沒有生銹!劍身全長55.6cm,寬4.6cm,劍長45.6cm。劍身兩面均飾有黑色菱形花紋。近劍格處,有兩行銘文,字體為鳥蟲書:越王勾踐自乍用劍。乍,作也。

在軀干骨架右側,則放著一張木質髹漆的弓,還有4枚銅質箭鏃。墓主身體左右兩側的器物,體現著墓主生前是個文武雙全的人,或者是個崇尚文武雙全的人。

從墓中出土的相關信息得知,墓主名“滑”,或為楚國大貴族邵滑,是帶領楚軍消滅越國的功臣。而歷史記載邵滑是個出色的外交家,并不是武將,由此,人們推測楚人滅越可能用了很好的計謀,而這些計謀,可能來自邵滑。取勝后,楚王賜戰利品——越王勾踐劍給邵滑。這當然是邵滑及邵氏家族的莫大榮譽,在邵滑去世后,作為隨葬品入墓,這是很容易理解的。如果這一推測不誤,那么這把越王勾踐劍便是戰利品。

還有一種說法,是楚昭王曾娶越女為妃,該女子是制衡越國與楚國外交關系的一枚“棋子”,越王當然很重視這枚“棋子”,因此將寶劍作為陪嫁品,讓越女帶到楚國,成為楚墓中的“異國器物”。

越王勾踐劍劍首、劍柄、劍格及劍身(從左至右,部分)

越王勾踐劍劍首、劍柄、劍格及劍身(從左至右,部分)

楚墓中的吳王夫差矛

1983年11月23日,湖北考古工作者在距離發現越王勾踐劍大約2公里的江陵馬山5號楚墓,發現了這件吳王夫差矛。

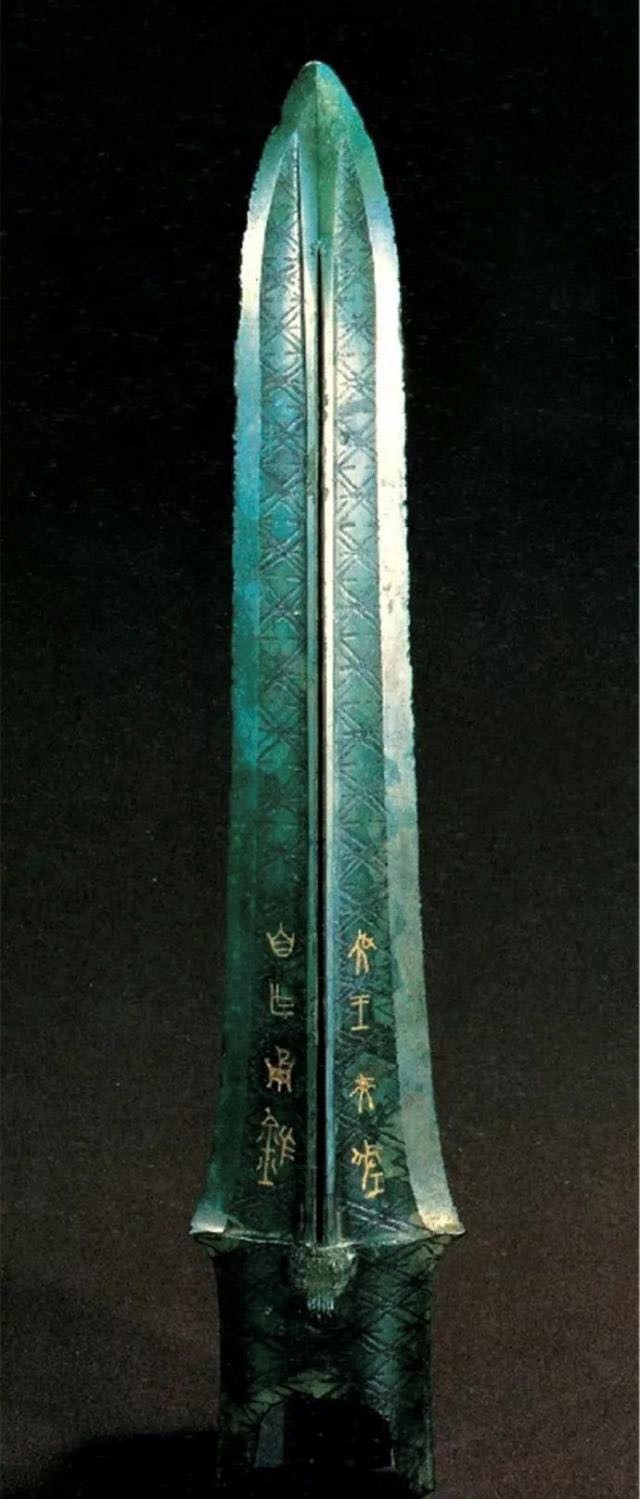

此矛全長29.5cm,矛身最寬處5.5cm。矛身飾有菱形花紋,中部起脊,脊部開有血槽。矛基處有兩行錯金銘文:吳王夫差自乍用矛。乍,作也。吳王夫差矛怎么來到這座楚墓中呢?這就不得不說到吳楚、吳越、楚越之間的恩恩怨怨。

吳在越之北,以現在的太湖為中心,包括蘇南、浙北、皖東南地區。越國則以會稽(今浙江紹興)為中心,包括今天浙江的大部分和江西東部地區。吳人祖先是周王室的苗裔,司馬遷在《史記·世家》部分,第一篇就是《吳太伯世家》,為什么?司馬遷說:“余讀《春秋》古文,乃知中國之虞與荊蠻勾吳兄弟也。”周王后裔直接來南方,自號勾吳,繼而被當地人立為“吳太伯”。周與吳,是兄弟關系。越人是土著人,其先人是大禹苗裔,與吳國存在明顯的文化差異。

吳國發展后,要去中原擴張,必須先搞定后方的越國;越國要想介入中原爭霸,則必須滅掉夾在中間的吳國。吳國處在齊國、楚國之間,經常與齊楚作戰。鑒于特殊的地域地貌特征,這些戰爭的主要工具是戰車。既然是戰車,就必須有與戰車作戰相配套的兵器,在這種形勢下,吳王夫差矛便應運而生。“吳王夫差矛”是指吳王夫差時造的矛,而不僅僅是吳王夫差專用的矛。吳王夫差矛被大量用于吳國的對外戰爭,所以,繼江陵馬山5號楚墓發現吳王夫差矛之后,中原地區多處也發現吳王夫差矛,絕大部分應該是戰利品。也正是地理地貌特點因素,越國地處河網交叉地區,此地短兵相接的機會多,所以鑄劍技術超群,這也是越王勾踐劍出名的原因之一。

有趣的是,越王勾踐與吳王夫差,活著的時候是對頭;死后的今天,他們的寶劍和長矛居然在同一家博物館——湖北省博物館展出,真正應了“不是冤家不聚頭”的民諺。

吳王夫差矛

吳王夫差矛

曾侯乙墓中出土“楚镈”

1978年,位于湖北隨州城郊西部的曾侯乙墓被發掘,出土了九鼎八簋、一組65件編鐘等重要器物。當人們在細心整理該墓出土的編鐘時,發現其中竟有一件“編鐘”來自楚國。

曾侯乙墓編鐘一共65件,分上中下三層。其中下層中間的1件最大,但它的形制不是鐘,而是镈。镈,從字面上說,它是“金+尃”。金,自不用說;尃,古文通“敷”,涂色。由此可以知道“镈”是帶有圖案花紋的“鐘”,這是鐘、镈之間的最大區別。另外就是镈的形制是上有環鈕,可以直懸;鐘上面是甬柱。镈是單體,單獨懸掛在梁柱上,故名“特懸”;編鐘則是成組懸掛,故名“編懸”。镈的下面是平口,而鐘的下面是橋形。

曾侯乙編鐘下層中間的這一件“镈”,與成組懸掛的編鐘有些格格不入。再看镈中間的鉦部,上面有清晰的銘文:“隹王五十又六祀,返自西陽,楚王酓章乍曾侯乙宗彝,奠之于西陽,其永持用享。”大致意思即楚惠王五十六年(前433)楚王酓章從西陽歸,專門為曾侯乙作此镈,送到西陽,讓曾侯永世享用。

顯然,這件“混”在成組編鐘中的镈,是楚惠王送給曾侯乙的禮物,與那64件編鐘原本就不是一套。曾侯乙下葬時,將這件镈鐘“強行”加進這么貴重的編鐘組合中,而且將它放在位置的最中間,體現著對楚王酓章的尊重,更是對楚國的敬重。

可見,考古發掘出土的器物能讓今人知曉很多以前未知的歷史事實,而古墓中出現的異國器物,往往見證著兩國的外交歷史。

張瑞鼎 豐吉

請輸入驗證碼