凡本報記者署名文字、圖片,版權均屬新安晚報所有。任何媒體、網站或個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表;已授權的媒體、網站,在使用時必須注明 “來源:新安晚報或安徽網”,違者將依法追究法律責任。

訪談視頻完整版

大皖新聞訊 “雖然我人在安慶,但戶口還在合肥。”從當年的先鋒文學作家,到劇作家,影視編劇和導演干出名堂之后,頗有些“他鄉日暮故鄉彌遠”之感的潘軍,丁酉年又從北京回到安慶江邊筑巢“泊心堂”,這一年是他的本命年,卻與四十年前那個錯身浙江美院的自己認真重逢。著名文化人潘軍日前做客由古井貢酒年份原漿古20冠名播出的大皖徽派欄目,講述自己的“文化斜杠人生”,潘軍從最近自編自導,何冰張國強等人主演的熱播劇《分界線》切入,結合新近出版的三卷本畫冊《泊心堂墨意——潘軍畫集》,顯現出一個“認知高于表現”的手藝人的風貌。手藝人,這是潘軍的自我定位。依舊熱情似火,依舊犀利先鋒,依舊懇切真誠,出走半生,歸來,還是個認真的手藝人。

用臉蓋個戳做個紀念

人物立起來可以不朽

徽派訪談直播中

徽派訪談直播中

徽派:《分界線》這部戲播出后口碑非常好,這就要說到潘軍老師做導演之前最初的一個身份——作家,實際上這部戲也是根據潘軍老師之前的兩部中篇小說改編的,是吧?

潘軍:對,《犯罪嫌疑人》發在2004年的《人民文學》上,《對門對面》更早一點,發于1997年的《花城》,都是很多年前的作品了。于是就有看過小說的觀眾問我,為什么過去的小說今天把它拍成電視劇還是那么讓人激動,還這么好看?我說,魯迅先生的阿Q過去這么多年了,卻依然還活在我們心中,不是我高比,我的意思很明白——好的人物形象是不朽的;而且,好的故事,好的細節應該也是不朽的。有些故事,比如說《基督山伯爵》被一而再再而三的重拍,拍了多少版本?人物、故事、細節,如果它具有生命力,你轉換一個時代背景,從技術層面講不是難事,當下無非就是些物理上的變化,但是在人的心理上是沒有變化的。

徽派:只要人物立起來了。

潘軍:沒錯,人物必須生動鮮活,具有生命力。小說家出身的編劇,最大的能力,或者說是最大的優勢,就是要把人物寫好,不能讓人物被情節裹挾著走。當然,這兩部中篇小說合并,從題材上是有共通的一面的,比如說都是因為經濟上的窘迫,導致了一些意想不到的人生起伏,命運跌宕;比如說都是社會最底層的——一個是送水的,一個是開出租車的;比如說都是因為經濟困擾而離異,我把他們構成師徒關系,非常合適。把這兩部小說的人物關系重新糾葛起來,衍生開來,對我來講不是難事。

《分界線》宣傳海報

《分界線》宣傳海報

徽派:小說是您自己寫的,然后您自己來編劇,然后又是您自己來導演的,其實你也參與了表演。一個很有意思的事情,就是潘老師之前編導過《5號特工組》等,每部戲您都會露個臉,客串一個角色,比如戴笠。

潘軍:拍《5號特工組》,本來是請了一個演員演戴笠的,但是他把戴笠演的很概念,一副兇神惡煞的樣子。我就告訴他,雖然你認為戴笠是個反面人物,但是你不能演得很臉譜化,你還是要當一個人物來演。可是怎么講他就演不好,而且那個時候都已經開機了,怎么辦?唯一的辦法就是我自己試試。結果這一試,我自己連演了三部戲的戴笠——從《5號特工組》到《海狼行動》再到《驚天陰謀》,這三部戲現在被人概括起來叫做潘軍的“諜戰三部曲”。最搞笑的是還有其他劇組,不知道我是誰,制片人跟導演說,你找《5號特工組》演戴笠那個人演,演的陰得很,于是演員統籌就打電話來了,說潘老師最近我們有個戲,中間戴笠的戲份還很重,能不能幫忙來演一下?好像我成了專門演戴笠的演員。

潘軍畫作

潘軍畫作

徽派:還以為您是表演科班出身的吧?

潘軍:我只是在我的戲中間露個臉串一個角色,但不會到別的戲里面去串,已故的導演何群拍《茶館》的時候,希望我去演個崔先生我都婉言謝絕了。

徽派:是不是也有向希區柯克致敬的意思。

潘軍:他只是露臉,沒有戲份,甚至沒有一句臺詞,就露個臉,或是擠公交車被人推下來,沒擠上去,或是在旋轉門中間轉了半天出不來,他總是這樣帶點滑稽。我露一個臉有點像書畫家,寫畢一幅字畫,在上面蓋個章,經年累月這個畫面受損了,那章還在是吧?就是有個紀念意思,我用臉蓋了一個戳。

我是個容易被點燃的人

也是個內心有定力的人

徽派:最近的“黃山書會”上潘老師再現咱們說的斜杠人生,我好想知道,您是從什么時候開始學畫的?

潘軍:我打小就喜歡畫畫。或許因為家境影響——我父親是編劇,母親是黃梅戲演員,對藝術有一種天然的興趣,我又是一個容易被這種興趣點燃的人。我后來總結自己學畫,可能是某一天放學的時候,看到外地的一個畫家在河邊寫生,覺得有意思,別的孩子都回家吃飯去了,我卻情不自禁停在寫生人的后面,等他畫完我才回家。是不是因為這個事情把我的繪畫夢想點燃了呢?還有,當時文化館的老師經常到劇場畫舞臺速寫,這個對我也有刺激。我臨摹過很多連環畫,插隊的時候,不出工的時候我就背著寫生夾四處游走,我把周圍村子的村民幾乎都畫下來了。1977年國家恢復高考,我當時報考的是浙江美術學院,參加了復試,身體也體檢了,但還是落榜了。我私下里琢磨,那一年高考很在乎政審,那時候我父親還是右派,會是這個原因嗎?我覺得自己畫得不錯啊!第二年我就改考了文科,上了安徽大學中文系。

潘軍畫作

潘軍畫作

徽派:完全是自學的嗎?

潘軍:完全自學,沒有拜過師。就像我后來做導演一樣——我就是因為無意間看到了謝晉導演《紅色娘子軍》的分鏡頭劇本,像會計的表格一樣看不明白,但是我愛琢磨,居然就把它讀懂了,既然讀懂了,那就可以試試。我靠的是一個悟,和一份熱情。等你有了這種悟以后,你會意識到自己哪方面的不足、不夠,需要補課。比如說,畫素描的時候,人體結構不是很準,那我就要找一些人體解剖的書看一看,看骨骼肌肉的分布,肌肉的變化,把這個搞準確了,我再回頭去畫石膏就踏實,肯定畫得就比原來好了,還是得靠自己去琢磨。

徽派:自學成才。

潘軍:自學是事實,成不成才不重要,覺得開心就好。這回安徽美術出版社推出《泊心堂墨意——潘軍畫集》,分了人物、山水、戲曲人物和花鳥、扇面三卷,很沉重的一套書,我那天試了一下,足有20斤!這套書對我來講是個人繪畫的一次總結,更是一個紀念。很多朋友也多少有些驚訝,他們總以為我小說的影響大。實際上從國際層面上講,我的戲劇比我的小說影響要大,比如說我的話劇《合同婚姻》,北京人藝首演,一直演到現在,已經到了第二個版本。然后美國華盛頓DC的一個華人話劇團也演了。再后來又在意大利米蘭戲劇節演過。那不勒斯大學戲劇學院還要把《合同婚姻》收入教材,為此意大利大使館專門給我打了電話。再說《霸王歌行》,根據我的小說《重瞳》改的,《重瞳》那年位居中國當代小說排行榜榜首,影響比較大,至今為人談論。后來我把它改成話劇,是中國國家話劇院首演的,那個戲演的地方就更多,至少十幾個國家。《霸王歌行》后來是獲得了第三十一屆世界戲劇節的優秀劇目獎。

潘軍畫作

潘軍畫作

徽派:王曉鷹導演的。

潘軍:是曉鷹導的,他很棒,這個獎很不容易,畢竟是世界戲劇節。

徽派:這就是剛才說的,只要人物立住了立起來了,他可能不僅能穿越時間,空間、民族也不是問題。

潘軍:同意。北京人藝首演《合同婚姻》第一版,當時導演是前不久剛去世的人藝的院長任鳴,是我和王曉鷹共同的朋友,我是從曉鷹的微信里得知這個噩耗的,很悲痛!記得每晚演出之后,任鳴都會邀請幾位嘉賓,比如鄒靜之、劉恒、解璽璋等,然后把觀眾留下來座談,和主創人員互動。第一個發言的是一位美國觀眾,能說一口標準的北京話,他說這個戲如果到美國去演也會受到歡迎,因為這個故事他感覺到很親切,劇中的人物好像都是他的一些朋友,這讓他很驚訝,想不到中美雙方在這方面怎么這么默契?劇中的情節,美國人也會這么做。我想,這就是帶有一種共性。人類的共性。所以說,無論是小說還是話劇,或者影視劇,只要形象有分量立住了,顯示的就是生命力,就怕你寫的不好,很蒼白,那自然不行。

徽派:就像咱們現在很多戲,可能會故意強化這種文化沖突,但實際上您只要沉浸在普通的生活里邊,大家的感受認識其實也都是相通的,很多情感上的東西都是相通的。

潘軍:我們再說回《分界線》,現在收視率很好,反響一直都很強烈,但是任何一個作品出來就是一個客觀存在,應該有不同的聲音——有人說某些段落節奏有點慢,比如說這個孩子病了,醫生救護怎么拍得那么細致?警察到案發現場需要拍得那么具體嗎?我非常理解。當時拍這個戲的時候,我在劇組會議上提的要求就這么兩點,第一,要拍一個讓大家感覺到親切的故事,感覺到這個故事就發生在自己身邊,這是我的一個訴求,用現在的話就是要接地氣。第二,我認為最大的藝術感染力是身臨其境——要讓觀眾走進這個故事,能代入,觀眾會感覺自己就是事件的親歷者或者旁觀者,這種逼近是有考量的。但別的導演可能不會這么做。作為一個創作者,我自覺一直是一個有內心定力的人,創作者不要去取悅什么人,更不能迎合。無論你是寫作、畫畫還是寫戲,拍戲,你沒有內心的定力,做事是很茫然的。我甚至可以講得絕對一點,有些東西,比如說畫,比如說小說,可能就是給一個特定的人群看的,就像這部小說,100個讀者可能只有一兩個人喜歡,看懂了,喜歡了,那就是寫給他們看的,另外98個人不重要了。但有些東西恰恰相反,比如說電視劇,你必須要面對大眾,你不能讓大家感覺這個故事很乏味,那樣人家就不愿意看了,立即換臺。所以做給誰看,對創作者又是一種定力。

“我自覺是一個內心有定力的人”

“我自覺是一個內心有定力的人”

徽派:要有一個堅守的東西在。

潘軍:必須的。我給小眾的,那就給小眾。比如說一幅書法作品,大眾說這是丑書,完全不必當真。你若當真那就是失敗。創作者內心的定力應該是永遠保持,千萬不能隨機應變,見風使舵,最后一輩子下來就是非牛非馬,亂七八糟的寫了一大堆,畫了一大堆,什么都站不住,什么都沒有價值,這才是最大的遺憾。那天在畫冊的發布會上,有人問我,潘老師你怎么突然畫畫了?我說不突然,繪畫對我而言是圓一個夢。從時間軸上來看,我在寫小說之前就畫了,只是后來我調整了時間,把畫畫遲滯到了今天。

舞文弄墨泊心存高遠

不求圓滿見得人高明

徽派直播訪談現場

徽派直播訪談現場

徽派:你說繪畫是你最后的精神家園。

潘軍:我以前說過這個話,我這一生概括起來就四個字——舞文弄墨。60歲之前,舞文;60歲以后,弄墨。60歲對我也是一條分界線。于是60歲那年,我開著車長途奔襲了1200多公里回到故鄉安慶,在長江邊上重新買了一個房子,取齋號:泊心堂。我現在特別需要一份安靜,一份安逸,一份不被打擾,這都是享受,都是奢侈。回家這幾年過得很逍遙,很安逸,就在于心靜下來,專心致志去做自己想做的事,對我來說,這就是個一份美好,就是詩意。我這個人有個信條,廣交朋友,不混圈子。在圈子里面跑來跑去,有什么意思?我也不喜歡一嘴毛的事,成天忙忙碌碌,其實內心很空洞。

徽派:您強調的是自己內心的那種圓滿嗎?

潘軍:談不上什么圓滿,個人信條而已。實際上人并不復雜,大家都是明白人,誰占誰的便宜,誰吃了點虧都很清楚,區別在于說與不說,忍與不忍。你自己做事,你高興不高興,你自己最清楚。我在畫冊的序言中也講了,一個人要由衷地看到別人的好,不是敷衍,也不是奉承;更要由衷的認識到自己的不好,你不可能是完人,你總有不好的地方。你自己是不是心里有數?你是不是要做一個有數的人?其實我是一個很悲觀的人,自覺離自己設定的目標差距很大。就拿繪畫來說吧,中國水墨畫本身就帶有極大的偶然性,妙就妙在它的偶然性,它有很多機緣,除了筆墨紙硯合適,心情合適,甚至都可能天氣合適,都可能導致一部作品的成色高下。只有畫畫的人,他才有這種感悟。我畫《霸王別姬》,當時就有了一種意外的欣喜,后來有人出錢要買,價格還不菲,但我不賣。不賣的理由是我無法保證我能否再畫出更好的。我跟我女兒潘萌講,將來我留下的一些優秀的作品,你們不能賣,我委托你捐給全世界,包括中國在內的博物館藝術館,等你們的后人去旅游的時候,或許能在某一個博物館與他外公的作品邂逅相遇,那是多大的歡樂?文化應該屬于全人類。

潘軍畫作

潘軍畫作

徽派:這個世界上確實有很多東西是錢買不到的。

潘軍:人還是得有點理想。如果這個世界簡單到什么東西都可以用錢來擺平,這個世界就不好玩了,就沒有一點意思了,就更談不上有什么意味了,甚至太悲哀了!所以我覺得一個人要有點精神層面的東西。

徽派:我注意到您剛才說其實您很悲觀,說離自己的目標還差得很遠,您說的目標大概是一個什么樣的?能不能簡單描繪。

潘軍:比如,我至今沒有拍成我想拍的電影。我對影視導演方面的琢磨是很透的,我上大學在安大圖書館借的第一本書是前蘇聯導演庫里肖夫的《電影導演基礎》,比磚頭還厚。

徽派:為什么會專門借那本書呢?

潘軍:這就是一種直覺,覺得這本書很好玩,圖文并茂,很多劇照,很多的導演畫的一種現場的機位圖,看了入迷了以后,然后用一個大本子就把它從頭到尾抄下來了,這就沒有幾個人能做得到的,幾年以后這書才再版。我看過不少片子,現在跟那些從電影學院出來的人談電影,很多時候他們是接不上話的,我看過的他們沒看過,都看過的他們沒有我這樣的認知。我一直就我想拍的幾部電影,比如《重瞳》,比如《草橋的杏》。我對標的作品是黑澤明和阿巴斯,我有這個底氣,但是我沒有一個平臺,一個創作環境,很無奈。前幾天,香港得奧斯卡攝影獎的攝影師鮑德熹,看過《隱入塵煙》,跟我在微信聊天,說當年如果我們把《草橋的信》拍了,哪還有什么《隱入塵煙》呢?昨天和幾個朋友聊天,從《分界線》談起,有人就提議要我把合肥的張家四姐妹拍個電影,我說這個題材我早就想做,我也有能力把它做得好。現在你們回答一個問題,給不給做?報批需要程序,但凡程序都是一個雙刃劍,既能防止一些不好的東西,也可能會無意中傷害一些好的東西,問題是,以什么樣的尺度為標準?

手藝人的觀點

認知高于表現

潘軍畫作

潘軍畫作

徽派:您自我定位為“手藝人”,能具體談談嗎?

潘軍:手藝人其實是很享受的。通過自己的手,一個木匠可以把一根木頭變成一把椅子,一個石匠能將一塊石頭變成一尊佛像,這是很快樂的事。但凡做出絕活,隨即怦然心動!比如某天我畫出了一張特別得意的畫。這種心動,是建立在兩個維度上:一個是對自己來講,我可能這輩子再也畫不出來了,它有偶然性,有運氣因素;第二個是在橫向的比較上,拿出去跟那些最牛的作品比較,一點不懼。關于書畫,我有一個觀點,用一句話說就是:認知高于表現。

徽派:認知高于表現!最后比的還是境界和沉淀。

潘軍:很多書畫家,筆墨技巧已經很成熟,但是為什么老是出不了好作品?我覺得最重要的還是認知不夠。舉一個例子,我畫過一幅畫叫《人面桃花》——這個題材應該不新鮮,上網一搜,無非是公子作揖、小姐羞澀之類。但是我這幅的構圖卻以一條線平分畫面,右邊用行草抄錄了崔護的那首“去年今日此門中,人面桃花相映紅”,左邊寥寥幾筆畫了一個以一把桃花扇半遮面的姑娘,身披黑斗篷。這幅畫作完我就很激動,為什么激動?因為我找到了一個好的視角,我把我和寫這首詩的崔護化為同一個人了,我的字就是崔護題到墻上的字,崔護看到的女人就是我看到的女人,我是等于站在姑娘的對立面來作這幅畫的。用攝影的語言來講,我用的是一個主觀鏡頭,是我在看她的鏡頭,這個創意對我來講就是石破天驚——還是認知成為關鍵。

徽派:純粹只有技巧還是不夠的。

潘軍:我再舉一個例子,我畫八大山人。以前看了很多用國畫用油畫表現八大山人的畫,我都覺得不足,因為都是參照歷史上傳下的那一幅線描石刻,八大山人一副病懨懨的樣子。朱耷是一個貴胄,有皇家血脈,一個遺民活在別人的時代,骨子里是不服不甘的。這種不服不甘,一定會在某一個特別的時候,比如說在深山里,發泄出來的!所以我要畫的,就是要表現他骨子里的這種不服不甘。他筆下的鳥為什么老是要白眼看世界呢?那應該是對這個世界不喜歡。你覺得他沒有這個認知嗎?你覺得我們今天這個認知是牽強附會嗎?我認為不是,如果這是他的明朝世界,你覺得他會翻白眼嗎?不會的。

徽派:通過他自己的眼神和他筆下的鳥的眼神來表達。

潘軍:對。我覺得這是他自己的腔調,應該與認知有關,所以我才堅定地認為:認知是高于表現。

潘軍畫作

潘軍畫作

徽派:所以說潘老師的藝術人生其實確實是一個圓。剛才潘老師說了自己不愿意賣《霸王別姬》,讓我再次想起小說《重瞳》,項羽在您筆下成了一個詩人,而不是大家后來更多人理解的一個失敗的英雄。咱們再往前一直回到您最早寫先鋒小說的時候,現在回頭來看,其實現在我覺得您看八大山人或者您對崔護的理解,觀念上還是很先鋒的,這應該是一種傳承或者連接。

潘軍:所謂的先鋒是一種探索精神,當然不會局限于文學。所以我很感謝當年浙江美院沒要我,如果我被錄取,對我來講人生至少沒有這么豐富。我甚至敢斷言,既是是畫,也未必能畫得過現在的我。因為你的認知太單薄了,你除了臨幾張畫,學點常識以外,你還能有什么作為?這是成就不了一個畫家的夢想的。你看看黃賓虹的談畫錄,多大的學識,多大的悟性!黃賓虹如果沒有這么樣的分量,像傅雷這種清高傲慢的人,怎么可能對他恭敬有加?有時候,我很感謝上天賦予我的這一種人生計劃,這就像打牌一樣,我可能起了一手爛牌,但我自覺打得還不錯,就當吹牛吧。當初我離開機關的時候,有人就以為我這輩子玩砸了,我毫不理會。機關對有些人合適,但對我不合適。我不喜歡那種假模假式,我覺得還是做一個手藝人好。沒有多少打擾,讓我專心致志的去做我喜歡做的事。做事要有一個匠人精神,你沉浸其中,就是一種享受,即使是苦中作樂。

最公平的不是時代喧囂

時間證明你行你才真行

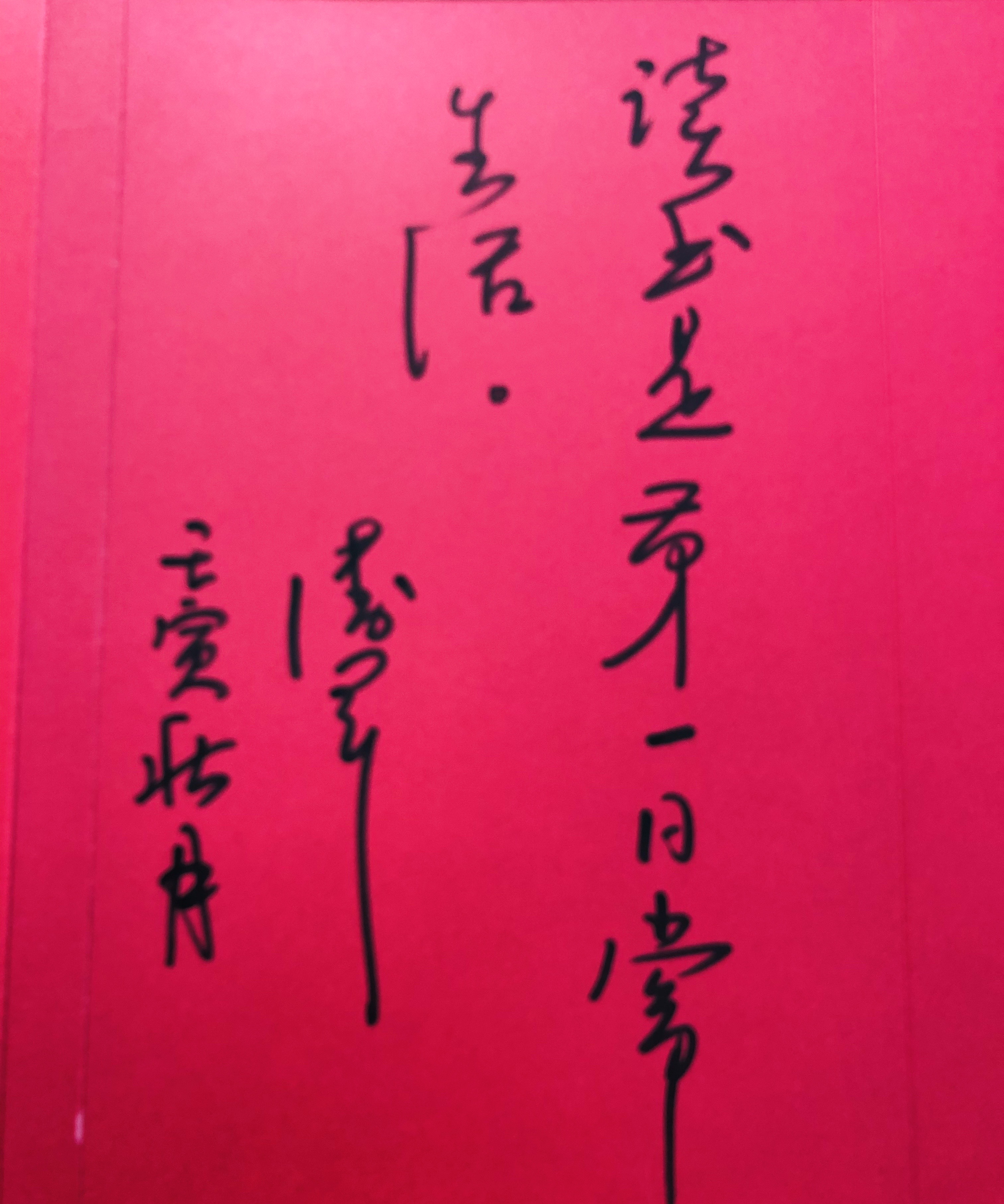

潘軍為徽派題字

潘軍為徽派題字

徽派:我想引入一個話題,就是您先從先鋒文學寫作開始,一直到后來,其實您一直都沒有加入中國作協是吧?

潘軍:對。

徽派:這是您的一個選擇?

潘軍:前面說了,我不是一個喜歡混圈子的人,放大一點,我不參加任何協會。最近花城出版社為我出了一本上下卷的創作隨想錄,書名就叫《一意孤行》。我喜歡一意孤行,不喜歡扎堆。再有,加入協會或者擔任某個職務,能讓你寫得更好還是畫得更好?我也不要任何職稱,更不會申報任何獎項。但我有野心,希望能擁有厚重的作品,我就要這個。

徽派:您還是比較認可自己,您剛才對自己的評價,覺得自己是一個手藝人。

潘軍:每個人寫作的人都可以叫作家,畫畫的人都可以叫畫家,所謂的“家”難道是什么榮譽嗎?畫家跟畫畫的人不能相等嗎?作家跟寫作的人不成比例嗎?難道稱你作者稱我是作家,就覺得我比你高明一點?完全不是!我比你高明的可能就是我的書寫得比你好,這個是真正的高明。你的高明在于你的畫比我的好。同樣是電視劇,我收視率比你高,這個是硬的,沒有辦法誰也幫不了你。但這個實際上也只是一個尺度,不能以此決定一部作品的優劣。最公平的是什么東西?最公平的是時間。魯迅不加入任何組織不得任何獎,但他的作品生命力最強。多少年前日本的一個漢學家在北京采訪我,問你對魯迅怎么評價?我說我有一句自以為經典的話——魯迅和中國作家,包括我在內的中國作家是個什么關系?是一枚感嘆號的關系——魯迅是一點,我們排成一條線,一點和一條線之間的距離,永遠不可能填起來。魯迅是唯一的。不服不行,別人說你行也未必行,自己說自己行就更不行,時間說行那才是真行。

潘軍畫作

潘軍畫作

徽派:這段是貫口嗎?好,咱們換一個稍微輕松一點的話題,我記得以前采訪您的時候,您在您女兒很小的時候,您就和他一起寫過一本書是吧對,然后后來潘萌他在美國是學……

潘軍:潘萌14歲的時候,當時人民文學出版社編了一套叫“兩代人叢書”,我印象中,有我和潘萌、舒婷和她的兒子,還有葉兆言和他的女兒。這是本合集,她選她的我選我的。幾年以后,大學一年級的時候,潘萌就寫了她的第一部長篇《時光轉角處的二十六瞥》,由《花城》《作家》和《芙蓉》三個刊物同期推出。后來出單行本的時候,出版社讓我來寫個序,潘萌就拒絕了,說我是你女兒,你怎么說都不合適。我說你想請誰來寫?她說想讓史鐵生叔叔寫。于是我就去北京史鐵生家里,說孩子出書,想請你寫個序。史鐵生跟我講,我幾年前就公開說我不再寫序了,這是第一句話。第二句話是,孩子是個例外。他很快就把潘萌的書稿讀了,寫了序文《不拘一格的想象力》,這讓我很感動。

徽派:潘萌現在在洛杉磯?

潘軍:是的,她學的是編劇碩士,然后又學這個制片,那一年隨美國電影代表團參加意大利威尼斯電影節,后來又在環球電影公司實習。現在她已經定居洛杉磯,有一個合伙人的電影制作公司,同時兼任《環球銀幕》駐北美地區的記者,采訪了不少世界電影的大腕。他們的公司最近剛剛拍了一部院線電影,中文翻譯過來叫《孤星人》,中國、美國、意大利、墨西哥合拍,男主角就是那年的奧斯卡《羅馬》的男主角,剛在紐約和洛杉磯舉辦了首映式。

徽派:我想問的是潘萌學了她的專業以后,因為您現在也經常從事影視劇這方面了,你們兩個之間的互動是不是已經變成了之前你對他的幫助可能稍微大一點,現在她也會給你一個反哺。

潘軍:我覺得我倆現在應該更像是專業上的朋友,暢所欲言,而且就一個問題談得很有深度,見解基本上一致,但趣味有別。

徽派:良師益友了。

潘軍:她在視野上比我寬闊,閱讀面比我大。她懂英文,能看到很多英文的書和原版電影,遇見優秀作品,會及時推薦過我。而且,作為這個年齡段的人,潘萌在思想的那種銳氣,包括有一種藝術敏感性,還是比我們這些人要強,這個也是不服不行。我為她驕傲。

潘軍徽派題字

潘軍徽派題字

【潘軍談安徽文化】——

帶著正確的認知耕耘有營養的土壤

合肥這幾年的發展有目共睹。當然,我指的是經濟的、外在的、看得見的。安徽的歷史文化上確實很輝煌,出了很多了不起的人物,配得上文化強省,但俱往矣。今天我們怎么來看安徽的文化,這個我實際上沒有發言權,因為我閱讀的安徽作家的作品很少,看的畫和片子也少。所以我只能從個人的感慨上說點想法。

第一,這塊土壤應該出現一種很輝煌的文化氣息,因為這塊土壤是有營養的,它應該能出現璀璨的文化氛圍,不能荒廢。這是我的一個判斷。

第二,我們現在主張做文化,我覺得應該從兩個維度上去思考。其一,有些項目確實要靠政府的支持,推動。但要判斷什么東西值得推?應景的東西不要推,推那些真正有生命力的,按專業要求,集中精力推出一些有影響的作品。因為這樣的項目靠個人是辦不了的,比如說,就像我剛才說的張家四姐妹。其二,作為專業人,你永遠要知道什么叫好?什么叫不好?什么叫夠?什么叫不夠?你不能說我出了很多書——我在安徽作家中出的書應該是最多的,但多不等于好。就像當年《棋王》面世,只是一個中篇小說,我覺得那就是好。不管作家畫家,自我的判斷力和認知力都不能脫離這個維度,你永遠是最懂自己的人,別裝,別演,認真琢磨,埋頭去做。 大皖新聞記者 蔣楠楠

請輸入驗證碼