徽派訪談完整視頻

新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 “安大簡”是繼“郭店簡”“上博簡”“清華簡”之后先秦珍稀文獻的又一次重大發現,為先秦時期的歷史文化和語言文字研究提供了新的寶貴資料。28日,安徽大學教授、歷史學博士徐在國做客古井貢酒年份原漿古20冠名的大皖徽派欄目,暢談自己研究古文字的興趣,尤其是安大簡的入藏、整理、研究。從硬著頭皮學,到萌生出熱忱,發現古文字之美,一路走來,僅僅靠著畢生功力考釋一些古文字,徐在國的臉上就寫滿了榮幸和滿足。

遇見“安大簡”|那年冬天埋頭做“技工”

徽派在安大漢字發展與應用研究中心資料室

徽派在安大漢字發展與應用研究中心資料室

徽派:當我聽到“安大簡”時,第一反應是我們安大原址什么時候出土了文物?想聽徐教授給我們講講“安大簡”的前世今生。

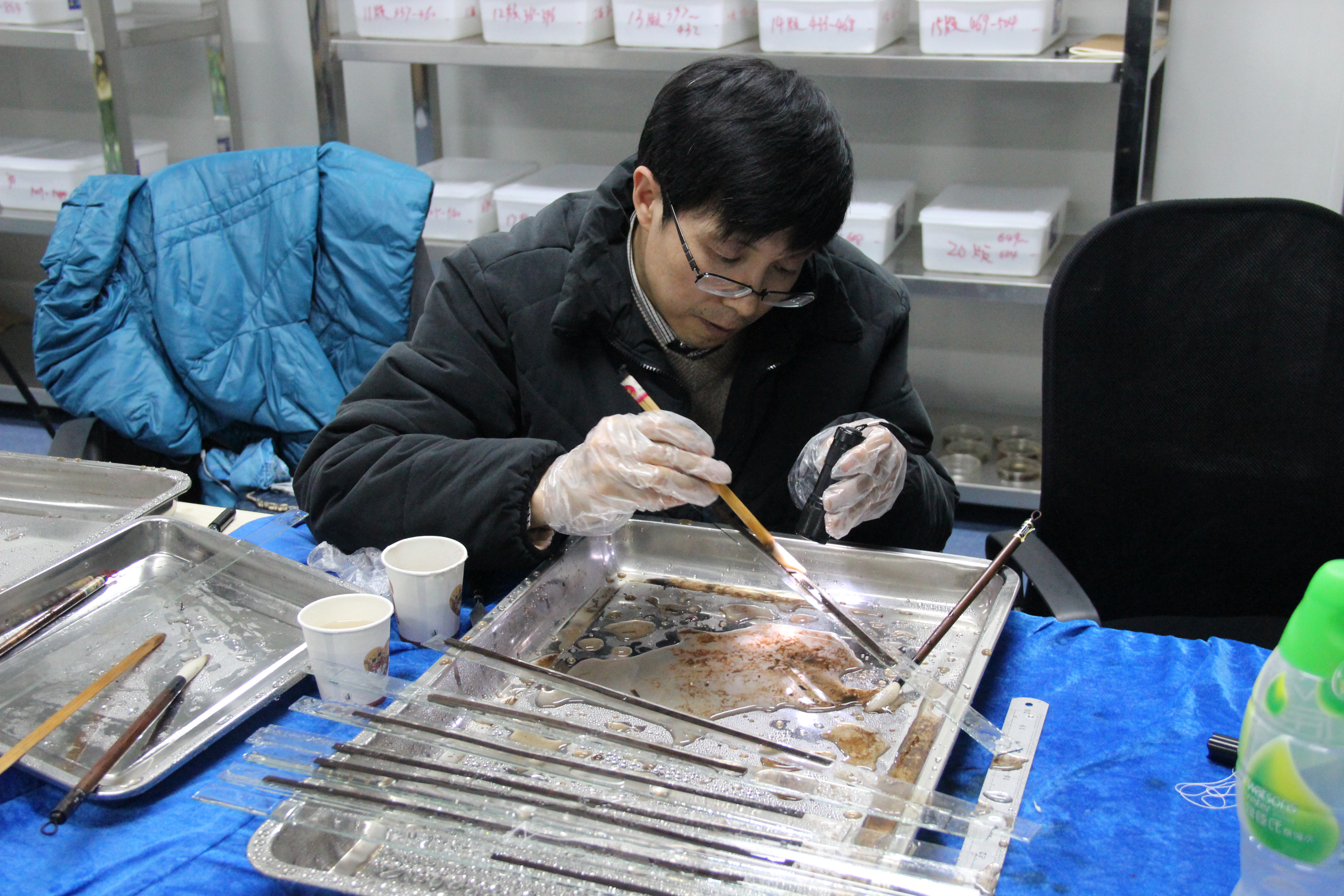

徐在國:“安大簡”是2015年1月從海外搶救回來入藏安大的。入藏之前,我們與這批簡有很長的故事,這里就不詳細說了。竹簡運到安大時,是用塑料薄膜封存的,打開來就是黑乎乎的一團。原先想從湖南文博系統請專門的技工來清洗竹簡,但因為快過春節了,加上大雪,人家不想來。當時,我發現有些簡上已經有霉點,就向學校請示,要盡快處理。于是,我就帶著兩名年輕老師程燕和劉剛、兩名博士李鵬輝和周翔、一名碩士蔣偉男一起清洗、處理。當然,我們之所以敢自己做,是因為我們之前去湖南考察學習過,工具也都有。擺在我們面前的是埋藏在地下兩千多年的竹簡,非常嬌貴。這些竹簡全部疊壓在一起,我們小心翼翼地一根一根地揭開,用手托住慢慢地移到玻璃條上就清洗,因為竹簡不能在空氣中暴露時間太長,容易氧化、封干。用毛筆清洗竹簡,一邊往簡上輕噴蒸餾水,一邊用手筆輕輕地掃去雜質和泥點,一定要仔細,不能下手重,不然墨字就被擦掉了,下手輕了,污漬處理不掉,還附著在竹簡上,還是比較麻煩。正反面都要清洗一下,比較辛苦。

化身“技工”的徐教授

化身“技工”的徐教授

徽派:這些專業的活你們以前做過嗎?

徐在國:沒做過。這個是第一次。我們自己做也有好處,本身我們研究古文字,對簡上的文字筆畫有很強的敏感性,在清理的時候特別注重保護簡上的字跡、簡背上的劃痕。簡背不僅有毛筆的畫痕,還有刀的劃痕。整個清理完,給每根簡一個編號,殘斷的也給它一個號,相當于身份證,共有1167的編號。安大簡整體的保存情況還是比較好的,我在清理時,非常注意保留竹簡最原始的狀態,比如竹簡上的編繩只要沒有遮住字,盡量都不清理掉。如果你到文物保護室看這些竹簡時還能看到上面的編繩。保護室是恒溫恒濕的,安大為竹簡的保存提供了非常好的條件。

徽派:“安大簡”背景是海外搶救過來的,到你們手里的時候是不是也有一個辨別真偽的過程。

徐在國:有。入藏之前我們就做過。我帶著樣簡到北京請李學勤先生和李家浩先生,入藏之后又做了專業鑒定,在北大考古系做過碳14的測定,還到荊州做過竹簡的飽水度測試,造假的話一下就測出來了。最終證明,安大簡就是戰國時代的竹材。安大簡的字沒法造假,有些字古文字專家考釋起來都有難度,加上竹簡所記載的這么豐富內容,要是造假造出來的,那就不得了了。

徽派:所以誰收藏誰研究就是用誰的單位的名字去命名了。

徐在國:對。北大簡是北大收藏的漢簡和秦簡,清華簡是清華收藏的戰國簡,我們安大的也是戰國簡。

會意古文字|“安大簡”是我的“君子好逑”

徽派:現在回憶,還記得那份驚喜嗎?

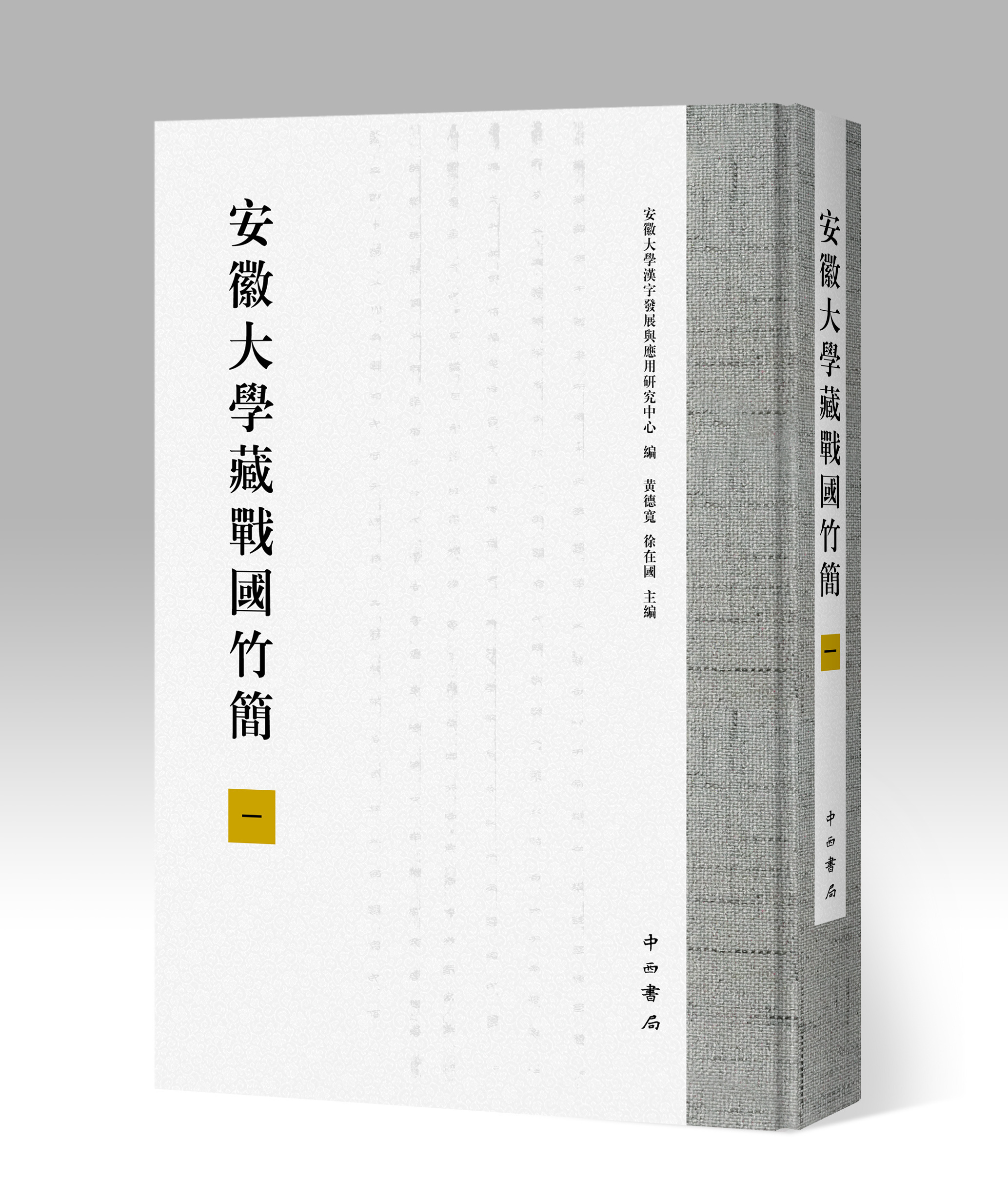

徐在國:清洗的時候看到這些字我就喊他們過來看,還是非常激動的。《安徽大學藏戰國竹簡(一)》已經出版了,全部是《詩經》的內容。原簡本身就有編號,從1到117,中間缺了20多支,原因不知道。簡文是用毛筆書寫的,字非常漂亮,第一支簡就是“關關雎鳩,在河之洲”,我們中心的老師都參與了整理。簡本內容和我們現在流傳下來的《詩經》大體相同,個別的字不一樣。比如,“窈窕淑女”的“窈窕”,在“安大簡”就寫作“要翟”,讀作“腰嬥”。“嬥”,好貌。“腰嬥”應該就是現在所說的苗條。

徽派:考證是個很復雜的過程吧?

徐在國:首先要確定它相當于現在的什么字,你首先要分析這個字的形體,到底是象形字、指事字、會意字還是形聲字,這個過程還是比較復雜的。學古文字的樂趣就在于你能把一個不認識的字考證出來,這是很具有挑戰性的。我們始終秉承吉林大學于省吾先生做學問的原則,強調以字形為基礎,于老說過“字形是我們實事求是地進行研究的唯一基礎”。考釋古文字首先是分析形體,相當于現在的什么字,再放回辭例當中看能不能講通,否則就要考慮通假的可能。

徽派:有沒有卡殼的時候?

徐在國:有。這個多了,解決不掉的問題非常多。張三怎么講李四怎么講,有可能中間一個正確的都沒有,也有可能中間有一個正確的說法,但是沒有得到大家的公認。這個也蠻有意思的,你只能去期待更多新材料的發現,或者是找到更多的證據來證明。根據“安大簡”的新材料,我們解決了一些以前不認識的和認錯的字,馬上我們要出一本論文集,里面收錄了我們中心所有安大簡《詩經》研究的文章,考釋了很多古文字。比如有個字左右是水,中間一個禾苗的禾,這個字就是《詩經》里“髧彼兩髦”的“髧”字,我們認為這就是個會意字,把禾苗沉到水里面,沉沒的“沉”的初文。那么,之前古文字里出現的一個水一個禾的字,應該也是“沉”,是個簡寫的字形。“清華簡”還有一個手一個水一個禾的“沉”,強調用手拿禾苗沉到水里。

徽派:感覺是在插秧。

徐在國:也是沉字,指沉到水里。這是一個會意字,會沉祭之意,古代的一種祭祀,類似于祭河伯一類的儀式。安大簡有1167個編號,完整的簡應該是八九百左右。“安大簡”的內容全都是古書,除了《詩經》之外,還有孔子和子貢的對話、周公和申屠狄的對話,儒家類文獻的比較多。大頭是楚史,把整個楚國的歷史記載得清清楚楚。從顓頊生老童開始,為什么叫老童呢,是因為老童生下來頭發就是白的。穴熊為什么叫穴熊,“安大簡”也有記載,穴熊躲在洞里不出來,父親派人去找他也不出來,就在洞外燒柴放煙把它熏出來,里面喊了一聲“熊”,就喊他“穴熊”。整理成果初稿完成后,但要反復討論,找證據,爭取解釋得讓人心服口服。做學術研究需要碰撞思想,你得允許別人和你探討,我們內部也是這樣,反復討論和修改,前前后后不下10多遍。出土文獻整理非常復雜,背后有好多外人不知道的艱辛。

沒有捷徑|熱忱在鉆研中積攢

徽派:您本科學的歷史,之后投入古文字研究有什么樣的機緣?

徐在國:我學古文字也比較偶然。我大學就讀于山東師大歷史系,四年以后,我報考吉林大學秦漢史方向的研究生,這個方向只招一個,招滿了,我分數也夠研究生分數線,正好古籍所要古文字方向研究生,就把我轉到學古文字了,其實還是比較幸運的。我印象比較深的是我到導師吳振武老師家,吳老師拿出一張人民幣,人民幣背后是有印章的,我認不全,老師說:“你這三年碩士可能畢業哦?”學古文字我是零基礎,都是從頭來。學古文字還是要下功夫,《說文解字》我抄過一遍,《甲骨文編》、《金文編》這些我都摹過一遍,一個字不落。學古文字不僅需要花時間花功夫,還有就是方法要對,吉林大學古文字培養方面路子是正確的。

徽派:那時候對年輕人來說這就是“冷門絕學”了。

徐在國:我當時就想學了就要學好,整天埋頭看書摹字形,開始也沒有興趣,就是硬著頭皮學,我跟我的學生也說,你看不懂是對的,看懂了反而麻煩了。看不懂你可以慢慢看懂,只要你想學,后來就會慢慢感興趣,再后來沒人催你,你也會慢慢主動學了。

徽派:樂趣從什么時候開始?

徐在國:可能是博士階段,碩士階段懵懵懂懂的,先是在工廠待了半年,后又在農村待了半年,學習專業的時間其實就是兩年多一點。畢業后就回到山東師大中文系做老師,做了兩年的老師,第一年教中學語文,后來教了一年大學古代漢語。后來覺得在大學教書不讀個博士不行,1994年我又回到吉林大學跟著吳老師讀博士。博士三年,心真正靜下來了,也沒什么課上,就是自己看書,然后向導師匯報。能看出問題來了,并且能試著把發現的問題解決掉,這樣慢慢就越來越有自信了。

徽派:有點像那個會意字,您開始沉下去了。

徐在國:不斷積累。看材料看文章越來越多,都要有這個過程。裘錫圭先生曾經說過學古文字就像跑步,越到最后越難堅持,咬咬牙就能堅持到終點,每個人都要經過這個過程。

文化自信|感受古文字之大美

徽派:漢字之美是大美,這里面您關注研究的"冷門絕學"在哪一個領域?

徐在國:我個人興趣在戰國文字,因為資料比較多。除了竹書,還有銅器銘文、兵器銘文、璽印,陶文等非常漂亮。我對陶文情有獨鐘,我老家山東,齊國陶文非常多,我一直比較關注陶文資料的搜集整理和研究。戰國文字種類很多,各個國家的文字都有自己的特點。齊國的文字和楚國的文字就不一樣,齊國喜歡加飾筆,對于判定國別非常有用。

徐教授邀請徽派團隊參觀“安大簡”實驗室

徐教授邀請徽派團隊參觀“安大簡”實驗室

徽派:聽說“安大簡”第二輯就要出了,有什么新發現可以提前分享的嗎?

徐在國:第二輯叫《仲尼曰》,還是非常有意思的,它總共有13支簡,開篇就是“花繁而實厚,天;言多而行不足,人”,你看多好。

徽派:這是孔子說的?

徐在國:這句話出現于《大戴禮記》,記載成曾子說的話了,從我們“安大簡”來看,還是孔子說的。本來是孔子說的話經過傳抄變成曾子說的了,而且《大戴禮記》記的是“花繁而實寡”,從我們“安大簡”來看,簡本的意思好像更好一點。

徽派:更靠譜一點。

徐在國:對。還有“一簞食一瓢飲”,我們“安大簡”是作“一簞食一勺漿”。

徽派:怎么還喝上豆漿了。

徐在國:漿在古書里是微酸的飲料。還有其它內容也很有意思,最后一句“此仲尼之耑語也”,關于“耑語”,我們內部就有三種意見:第一種讀為“論語”,我的博士后顧王樂的意見;第二種讀為端正的端;還有一種意見是,“耑”讀為“短”,這是黃德寬老師的意見。《仲尼曰》字寫得真是漂亮,我覺得《仲尼曰》的字是最漂亮的。《仲尼曰》有一支簡簡背后面連寫五個“人”,很可能是練字的。

徽派:我們研究古漢字,可以佐證歷史,更新故事,對于我們現代生活還有其他意義嗎?

徐在國:和歷史息息相關。現在國家比較重視傳統文化,你看古文字,你想象不出來每個字是怎么造出來的,看著這些優美的古文字,就會對我們的祖先佩服得五體投地,更會佩服中國古代文化和文明。古人造字,“近取諸身,遠取諸物”。象形字小孩沒學過,一眼也能看出來。會意字,比如放牧的牧,手里拿個鞭子趕著個牛嘛。這樣一講,古文字對中小學的識字教育,尤其是引導學生對字義的理解還是非常有用的。

徽派:我們經常講的文化自信,也要文字自信,有豐富的想象力和智慧在里面。現在大學生報志愿的時間,現在很多孩子也對考古、歷史感興趣,年輕人如果想要進入這個領域,有什么好的建議。

徐在國:有些985院校有強基班,吉林大學從本科生就開始招古文字專業,但是比較少,清華大學、復旦大學都有。本科學這個呢,也還可以,古文字屬于交叉學科,不能只學古文字,歷史的、文獻的、漢語言的(如音韻訓詁)、考古的知識都要學。作為交叉學科,我感覺還是從研究生再學好一點,知識面要廣一些,還是要多看書。現在好多學生不看書,這個要命,不是看你要考試的幾本書,靜下心來認認真真地看點古書,起碼前四史要看一遍。我們這邊還不錯,學生非常用功。我們的教學也比較系統,甲骨、金文、戰國文字、秦漢文字等都要學,一開始要先過字形關,男生女生都抱著古文字字書,先認字形。

徽派:謝謝老師今天的普及,也期待后面“安大簡”的持續更新。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 蔣楠楠

請輸入驗證碼